En 1819, dernière aventure du capitaine de vaisseau Adam Bolitho, missionné par Leurs Seigneuries pour aller porter une lettre scellée à l’amiral commandant Freetown, dans l’actuelle Sierra Leone. Il s’agit toujours de la traite des Noirs, que le Parlement anglais veut interdire au nord de l’équateur, la traite restant permise au sud par compromis diplomatique après la chute de Napoléon, pour les empires espagnols et portugais. Comme le passage de la Ligne est tout proche, nombre de commerçants britanniques, avides de fortune vite gagnée, tentent d’ignorer la loi et de poursuivre le trafic sous pavillon portugais. Bolitho porte des lettres commandant à l’amiral de traiter ce problème par tous moyens de force.

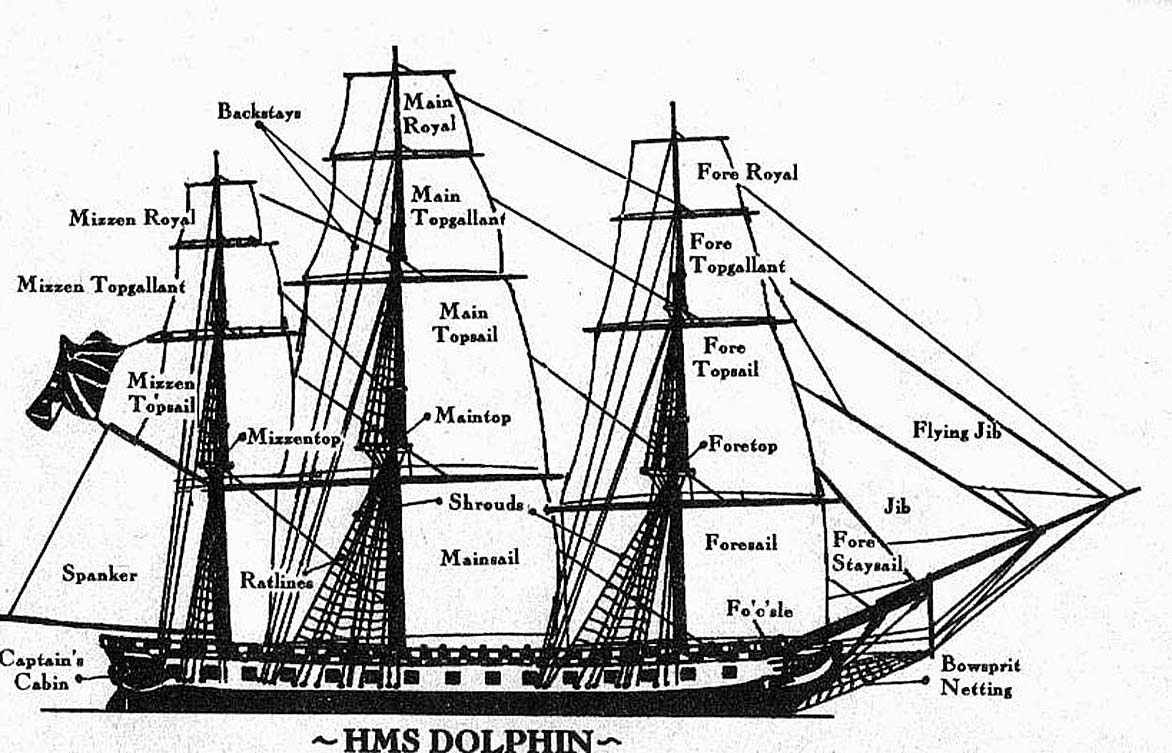

Le lecteur se trouve donc réembarqué sur l’Onward, une frégate à voiles, le meilleur des vaisseaux pour un capitaine selon l’auteur (et selon les dires du temps) car rapide et manoeuvrant tout en restant suffisamment armé. Le capitaine Bolitho, Vincent le second un peu amer de n’avoir pas obtenu de commandement à lui, Squire le lieutenant en second et le troisième lieutenant Monteith craintif donc criard et mauvais maître poussé à trop punir pour compenser ses insuffisances dans l’exemple. Sans compter les quelques aspirants, dont Napier, 16 ans, et le plus jeune de 13 ans, Walker, les marins spécialisés, le maître d’hôtel Jago, le chirurgien Murray, le bosco Drummond, le pilote Julyan, le charpentier Hall, le commis Vicary. Tout ce petit monde entassé dans la promiscuité dans un vaisseau de guerre se doit d’être connu pour être digne, reconnu pour être motivé. Bolitho, sur l’exemple de son oncle Richard, y excelle ; il l’a transmis à son pupille David Napier, aspirant sous ses ordres, qui l’imite.

Seul l’humain peut permettre des relations saines et une obéissance volontaire ; la punition en excès nuit et le mépris pire encore. Or il y a trop de cette morgue sociale dans la marine anglaise. Telle est l’opinion de l’auteur, engagé à 16 ans dans la Navy en 1940, et qui se met probablement un peu en scène sous l’uniforme de Napier – réduit à une simple chemise ouverte tant il fait chaud sous l’équateur. Comme lui, il a perdu un ami aspirant comme lui lors d’une bataille, et a pris son nom pour pseudo en guise d’hommage. Ainsi Napier perdra Howard. Comme lui il a peur dans l’imminence de l’action, mais sent « comme une main sur son épaule » le conseil de son mentor Bolitho de faire ce qu’il doit sans ciller. Comme lui il observe, il converse, il connaît les gens par leur nom. Outre l’action, c’est peut-être le meilleur de ces romans de mer qui s’achèvent avec ce tome. L’auteur est décédé en 2017 à 92 ans.

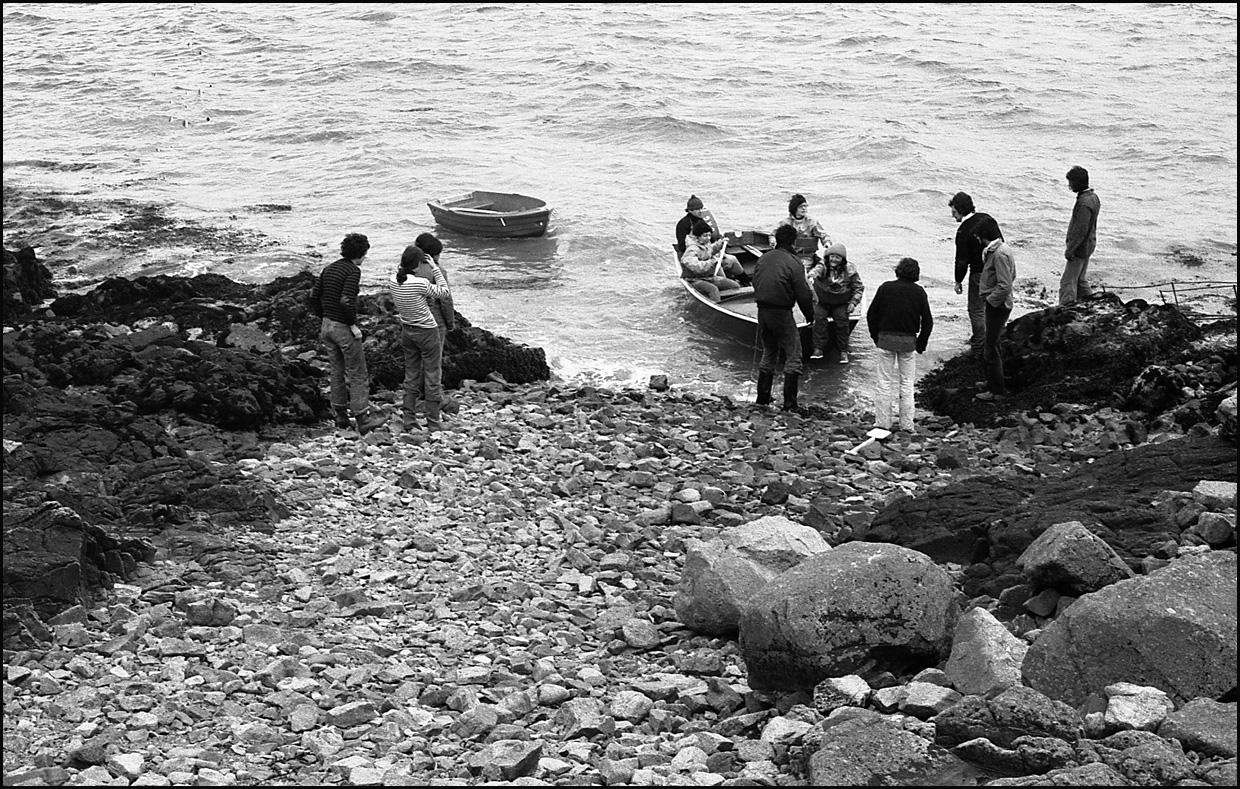

L’Onward entend le canon puis trouve une frégate détruite prête à couler avec un blessé grave qui ne prononce qu’un nom : « Ballantyne ». David Napier, qui a pris le temps d’écouter et d’accompagner à mourir, en est retourné. L’amiral qui l’interroge, n’en apprend pas plus mais envoie Bolitho, accompagné de son capitaine de pavillon Tyacke, porter vers un comptoir anglais tout nouveau, au sud, nommé New Haven (nouveau havre). Il est commandé par Ballantyne, aristocrate méticuleux qui aime les Noirs mais qui suscite des rancoeurs car il interdit la traite lucrative. L’Onward assiste de loin à la destruction complète d’un brigantin dont le dernier marin mourant ne prononce qu’un mot : « mutinerie ». Ce bis repetita fait un peu désordre dans le récit mais permet par allusions de comprendre vaguement de quoi il s’agit. Car l’auteur aime écrire par ellipse, laissant deviner plus qu’il ne dit, ce qui donne du sel à l’action, au demeurant féroce et courageuse comme il se doit. La mort prendra son lot, donc le jeune domestique noir de Ballantyne un peu plus jeune que Napier, qu’il a sauvé des trafiquants qui lui ont coupé la langue après autres sévices, et l’ami aspirant Howard, que Napier ne reverra plus.

Mission accomplie, le capitaine défiguré Tyacke, rencontré dans les précédents tomes, récompensé par une marque d’amiral, Bolitho de retour en Cornouailles où il retrouve son amour Lowenna, mais aussi l’un des premiers navires à vapeur. Ce n’est plus sa marine, ce sera celle de David.

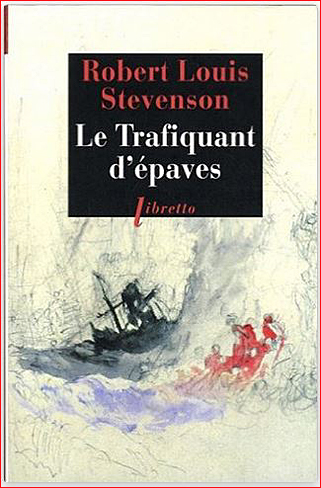

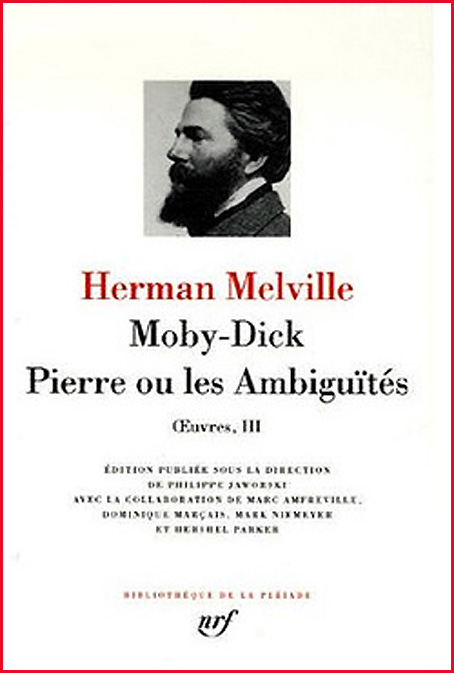

Alexander Kent, Au nom du roi (In the King’s Name), 2011, Phébus Libretto 2021, 340 pages, €10.70

Les romans de mer d’Alexander Kent chroniqués sur ce blog

Commentaires récents