Il est difficile aujourd’hui de lire ‘Julie ou la nouvelle Héloïse’. Deux siècles et demi nous séparent, mais surtout les mœurs. Écrit sous l’Ancien régime patriarcal et chrétien, où la femme était serve de son père puis de son mari selon l’ordre voulu par Dieu et par le roi, ce roman épistolaire en 6 parties et 163 lettres est incongru à notre époque d’émancipation de la femme et d’égalité des droits. Comment imaginer que deux amants qui se plaisent résistent six ans avant de baiser une fois (le coup du bosquet ne compte pas), puis obéissent aux injonctions des adultes avant de ne se revoir que six autres années après. Toujours amoureux mais assagis, les sens apaisés par « la vertu », le sentiment sublimé en platonique ? Et – pire – ils établissent un ménage à trois, bientôt à quatre avec la cousine, puis à cinq avec le père repenti ! Qui aurait encore envie d’avaler les 1935 pages en six volumes de l’édition originale à l’ère du livre de poche ? les lettres de trente pages au temps des Short Message Service (SMS) et des 140 signes de Twitter ? de suivre une agonie qui dure 37 pages en édition Pléiade ? et où l’agonisante à l’article de la mort ne répugne pas à écrire encore 4 pleines pages à son ancien amant ?

Il reste que ‘La nouvelle Héloïse’ a été un grand succès de son temps, a révolutionné la littérature en rendant compte de l’évolution des mœurs, et demeure un idéal de vie élevée, retirée et amicale. Difficile à croire, d’autant que Rousseau, dans sa préface, énonce par précaution que ce recueil de lettres (qu’il fait passer pour réelles) « convient à très peu de lecteurs ». C’était sans compter sur l’engouement du siècle pour l’histoire d’Héloïse et d’Abélard, réécrite par Bussy-Rabutin, dont le tombeau est élevé au Père-Lachaise. Abélard est un jeune homme, précepteur d’une jolie demoiselle de 18 ans, dont il tombe amoureux. Mais la ressemblance s’arrête là : Rousseau trouve qu’Abélard est « un misérable » parce que ses sens l’aveuglent et qu’il adore la ville et la société. Tout le contraire de son héros pour qui le mariage est au fond un obstacle à la vie spirituelle, la seule qui vaille, et qui ne s’épanouit qu’à la campagne où l’on peut vivre de la nature, retiré des vanités.

Il reste que ‘La nouvelle Héloïse’ a été un grand succès de son temps, a révolutionné la littérature en rendant compte de l’évolution des mœurs, et demeure un idéal de vie élevée, retirée et amicale. Difficile à croire, d’autant que Rousseau, dans sa préface, énonce par précaution que ce recueil de lettres (qu’il fait passer pour réelles) « convient à très peu de lecteurs ». C’était sans compter sur l’engouement du siècle pour l’histoire d’Héloïse et d’Abélard, réécrite par Bussy-Rabutin, dont le tombeau est élevé au Père-Lachaise. Abélard est un jeune homme, précepteur d’une jolie demoiselle de 18 ans, dont il tombe amoureux. Mais la ressemblance s’arrête là : Rousseau trouve qu’Abélard est « un misérable » parce que ses sens l’aveuglent et qu’il adore la ville et la société. Tout le contraire de son héros pour qui le mariage est au fond un obstacle à la vie spirituelle, la seule qui vaille, et qui ne s’épanouit qu’à la campagne où l’on peut vivre de la nature, retiré des vanités.

Ce n’est pas par hasard que le jeune homme de Rousseau n’a pas de nom. Julie lui donnera un pseudo vers le tiers du roman, Saint-Preux, mais le lecteur ne connaîtra ni son vrai nom (roturier), ni son prénom ! Il est du monde enchanté dont rêvait Jean-Jacques, inspiré de Pétrarque. Double de lui-même en mieux, timide, romanesque, sensuellement panthéiste, mais jeune et beau, désiré de toutes les femmes et ami de tous les hommes qui le connaissent. Rousseau a fort peu « possédé » mais « joui beaucoup » par l’imagination, avoue-t-il dans ‘Les confessions’. « Mon cœur trop tendre a besoin d’amour, dit Julie-Rousseau, mais mes sens n’ont aucun besoin d’amant » p.51. Il associe le modèle chrétien (saint) au modèle chevaleresque (preux), sur l’exemple italien. Pays de la passion, des sentiments « vrais » et de l’exaltation musicale, l’Italie fait office de paradis pour un Rousseau brimé et rabaissé par la société de cour française, pour lui pays d’hypocrisie et de la vanité. Passion ou vertu ? Rousseau sublime l’une par l’autre, il a des pages acerbes sur la légèreté parisienne, sur les têtes de linottes qui jouent aux philosophes, sur la mode qui trotte et sur les cruautés envers ceux qui ne sont pas dans l’air du temps. Il méprisait les salons littéraires, il aurait détesté Facebook, il vilipendait l’affectation de moralisme qui en rajoute en paroles pour masquer l’indigence des actes concrets.

Ce n’est pas par hasard que le jeune homme de Rousseau n’a pas de nom. Julie lui donnera un pseudo vers le tiers du roman, Saint-Preux, mais le lecteur ne connaîtra ni son vrai nom (roturier), ni son prénom ! Il est du monde enchanté dont rêvait Jean-Jacques, inspiré de Pétrarque. Double de lui-même en mieux, timide, romanesque, sensuellement panthéiste, mais jeune et beau, désiré de toutes les femmes et ami de tous les hommes qui le connaissent. Rousseau a fort peu « possédé » mais « joui beaucoup » par l’imagination, avoue-t-il dans ‘Les confessions’. « Mon cœur trop tendre a besoin d’amour, dit Julie-Rousseau, mais mes sens n’ont aucun besoin d’amant » p.51. Il associe le modèle chrétien (saint) au modèle chevaleresque (preux), sur l’exemple italien. Pays de la passion, des sentiments « vrais » et de l’exaltation musicale, l’Italie fait office de paradis pour un Rousseau brimé et rabaissé par la société de cour française, pour lui pays d’hypocrisie et de la vanité. Passion ou vertu ? Rousseau sublime l’une par l’autre, il a des pages acerbes sur la légèreté parisienne, sur les têtes de linottes qui jouent aux philosophes, sur la mode qui trotte et sur les cruautés envers ceux qui ne sont pas dans l’air du temps. Il méprisait les salons littéraires, il aurait détesté Facebook, il vilipendait l’affectation de moralisme qui en rajoute en paroles pour masquer l’indigence des actes concrets.

Rousseau est larmoyant, ses lettres sont souvent trop longues, les sentiments décrits vont à l’excès. Un exemple : « Cette subite apparition, cette chute, la joie, le trouble, saisirent Julie à tel point, que s’étant levée en étendant les bras avec un cri très aigu, elle se laissa retomber et se trouva mal. Claire voulant relever sa fille, voit pâlir son amie, elle hésite, elle ne sait à laquelle courir. Enfin, me voyant relever Henriette, elle s’élance pour secourir Julie défaillante, et tombe sur elle dans le même état… » (je vous passe la suite !) p.599. Comment comprendre ces comportements cyclothymiques qui alternent l’exaltation la plus haute au plus profond désespoir ? Faut-il sans arrêt invoquer les dieux et faire intervenir la tempête pour évoquer ce qu’on sent ? Rousseau, critique de la société de cour, sacrifie pourtant bien au théâtre. Sauf qu’il le chante, comme à l’opéra : qu’il écrit bien la langue française classique ! Seule l’orthographe, guère fixée, qu’il manie à sa sauce et que la Pléiade restitue telle quelle, n’arrange pas l’œil qui bute à chaque fois sur tant « d’erreurs ».

Nous avons donc Saint-Preux qui aime Julie mais qui est roturier. Le père, féru d’honneur nobiliaire, ne peut consentir à une telle union et donne sa fille à son meilleur ami Wolmar, noble de Russie qui lui a sauvé la vie à l’armée. Claire la cousine, véritable « sœur » de Julie, s’entremet pour éloigner Saint-Preux via un milord anglais, Édouard, qui va jouer le rôle de protecteur et occuper le jeune homme à ses affaires et jusque dans un tour du monde. Claire se marie à Monsieur d’Orbe, Julie est mariée à Monsieur de Wolmar. Exit l’amour sensuel, désormais impossible. Place à la vertu, faite de nécessité… Amour pur débarrassé des tentations charnelles, amour platonique, chrétien, absolu – secret du bonheur. De quoi exalter Rousseau et la vertu du temps… dont il fait cependant la critique à propos du moralisme de salon : « Mettre la vertu si haut que le sage même n’y put atteindre » p.249 !

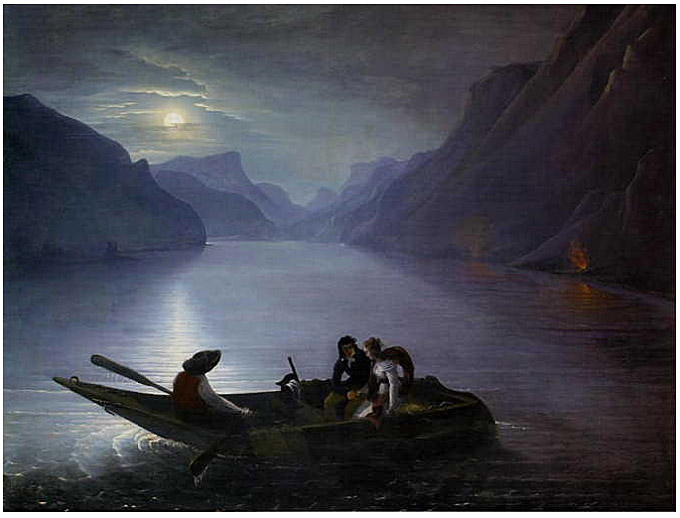

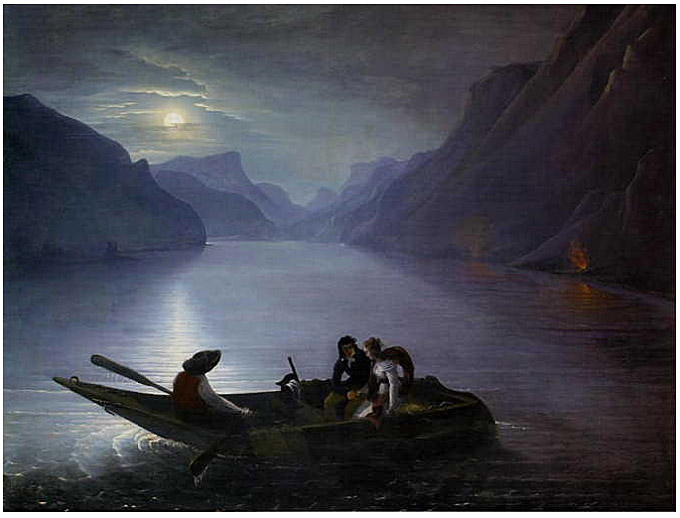

Wolmar invite Saint-Preux guéri par l’éloignement aux plaisirs de l’amitié pure entre son ex-amante et lui-même. Il fait société à la campagne, sur les bords champêtres du lac Léman, car pour lui il y a des correspondances entre la nature sauvage et la nature de l’homme. La forêt exalte, la montagne purifie, la campagne apaise – au contraire de la ville qui entasse et inquiète. Suisse, Français, Anglais, Russe et même une italienne entremêlent leurs passions en bonne régulation dans la communauté : deux couples, un veuf, un amant écarté, trois enfants. Nous sommes hors des nations, hors des normes, guidés seulement par la vertu (de tradition depuis la Bible) et la nature (grand « sentiment » en réaction à la contrainte sociale). Les enfants sont à tous, chacun éduque selon son cœur et ses talents, y compris la petite fille de sept ans sur « son petit mali » [mari] de cinq. Nous serions presque dans la promiscuité de mai 68… la pilule en moins.

Dans sa Seconde préface, Rousseau explique l’utilité de son roman : « ramener tout à la nature ; donner aux hommes l’amour d’une vie égale et simple ; les guérir des fantaisies de l’opinion ; leur rendre le goût des vrais plaisirs ; leur faire aimer la solitude et la paix ; les tenir à quelque distance les uns des autres ; et au lieu de les exciter à s’entasser dans les villes, les porter à s’étendre également sur tout le territoire pour le vivifier de toutes parts » p.21. Égalité, écologie, question sociale, hédonisme : tous les thèmes « révolutionnaires » sont contenus dans le propos.

Dans sa Seconde préface, Rousseau explique l’utilité de son roman : « ramener tout à la nature ; donner aux hommes l’amour d’une vie égale et simple ; les guérir des fantaisies de l’opinion ; leur rendre le goût des vrais plaisirs ; leur faire aimer la solitude et la paix ; les tenir à quelque distance les uns des autres ; et au lieu de les exciter à s’entasser dans les villes, les porter à s’étendre également sur tout le territoire pour le vivifier de toutes parts » p.21. Égalité, écologie, question sociale, hédonisme : tous les thèmes « révolutionnaires » sont contenus dans le propos.

- Ne pas encourager la vanité envieuse des moins riches envers les très riches ;

- préférer l’existence naturelle à la campagne, notamment pour éduquer sainement les enfants, et cultiver son jardin pour être autonome en un sain exercice ;

- vivre à plusieurs en bonne entente sentimentale ;

- éviter la promiscuité des villes en occupant le territoire – on dirait aujourd’hui déconcentrer les banlieues pour éviter les ghettos…

Il y a de tout chez Rousseau : depuis « la terre ne ment pas » des pétainistes aux aspirations pour le durable et la mesure écologique, en passant par un certain socialisme républicain et à l’hédonisme soixantuitard. « Que le rang se règle par le mérite, et l’union des cœurs par leur choix, voilà le véritable ordre social » p.194.

Mais pas question de se laisser aller : « Chère amie, ne savez-vous pas que la vertu est un état de guerre, et que pour y vivre on a toujours quelque combat à rendre contre soi ? » p.682. Une vie bonne se mérite : elle se construit. Maintenir la mesure en tout, tel doit être la vigilance de la raison : « Vous le savez, il n’y a rien de bien qui n’ait un excès blâmable ; même la dévotion qui tourne en délire » p.685. Une parfaite philosophie pour classe moyenne naissante, que le mouvement démocratique allait promouvoir. Nous y sommes encore, ce qui garde à ce roman, ‘La nouvelle Héloïse’, la grâce d’une certaine actualité.

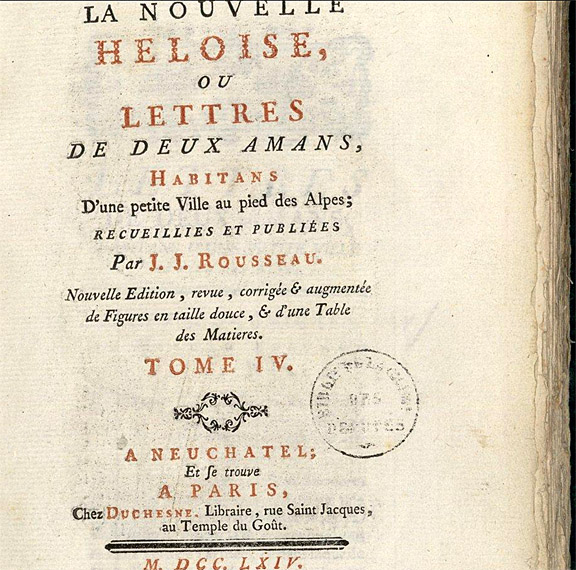

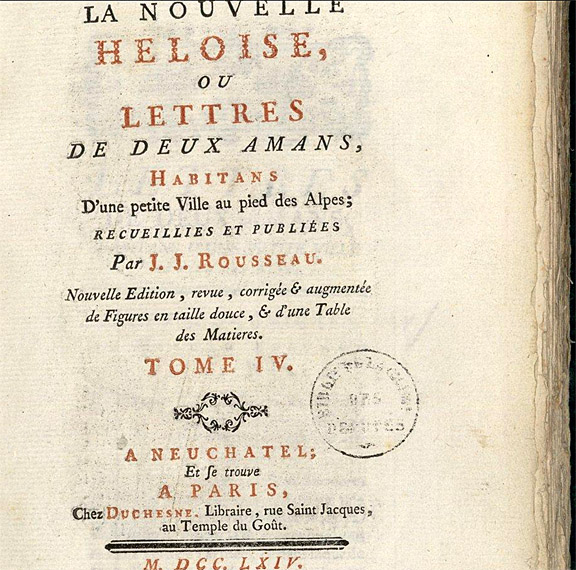

Jean-Jacques Rousseau, La nouvelle Héloïse, 1761, Œuvres complètes t.2, Gallimard Pléiade 1964, 795 pages + 495 pages de notes et variantes sur 2051 pages du volume, €61.75

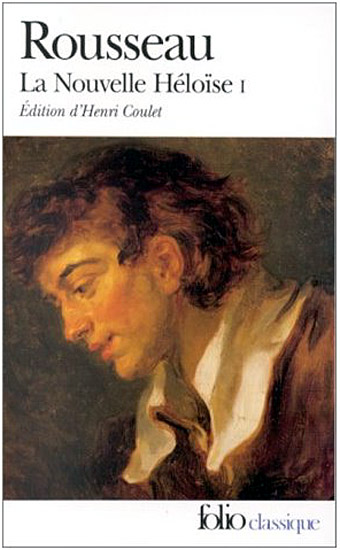

Jean-Jacques Rousseau, La nouvelle Héloïse, 1761, Folio t.1, 1992, édition Henri Coulet, 550 pages, €9.45 t.2, 573 pages, €7.69

Commentaires récents