Ce roman est le tome deux de La chronique des Pasquiers mais peut se lire indépendamment. Il se situe à Paris en 1895 et ne quitte pas le 5ème arrondissement, sauf aux frontières du 6ème pour y traquer la maîtresse du père, rue de Fleurus. Laurent n’a pas encore 15 ans et toute la sensibilité de l’enfance dans un corps qui mue en homme. Il découvre la vie et ses yeux se décillent sur sa famille.

Elève boursier au lycée Henri IV (les « collèges » séparant les 10-15 ans des plus grands du « lycée » ne seront créés que dans les années 1980), il arpente inlassablement la rue Clovis, la rue du Cardinal Lemoine, la rue des Boulangers, la rue Jussieu, la rue Linné, jusqu’à la rue Guy-de-la-Brosse où il habite. Tout un quartier que je connais bien pour y avoir habité. Le Paris de 1895 est plus provincial que le nôtre ; les automobiles sont quasi inconnues et seuls circulent les fiacres ou, sur les grands axes, les omnibus à impériale. Il y fait bon marcher à pied et Laurent ne s’en prive pas avec son ami Justin Weill qui, juif, a cette remarque subtile que le Messie n’est pas encore venu pour sa croyance et qu’il a donc une chance de l’être lui-même tandis que pour les chrétiens c’en est fini, Jésus est passé. Laurent y consent ; pour lui, la science est le messie qui sauvera l’humanité.

Mais, pour l’adolescent, ce qui compte est la famille, le nid où les cinq enfants se retrouvent les uns sur les autres dans la promiscuité d’un trois-pièces. Georges Duhamel a créé le mouvement « unanimiste » où il s’agit d’observer et de conter les gens dans leur milieu. Pour un garçon d’encore 14 ans, l’univers est celui des tout proches : son frère aîné Joseph, 20 ans, qui « sait tout sur tous » et compte ses sous ; Ferdinand le second, 18 ans, grand de taille mais voûté d’épaules et bigleux, heureux en administration comptable ; sa petite sœur Cécile, 12 ans, prodige au piano et exercée par un Danois musicien qui habite au-dessus ; enfin sa petite sœur Suzanne bébé de 3 ans. Il y a sa mère, Lucie, méritante et laborieuse qui cuisine et ravaude, consolant les petits. Et le père Raymond, dit Ram, fantasque et foutraque, qui entreprend à la quarantaine des études de médecine ! Il travaille à l’hôpital, on ne sait trop ce qu’il y fait. Le père de Duhamel était de cette espèce, herboriste. Mais Laurent est de trois ans plus âgé que l’auteur.

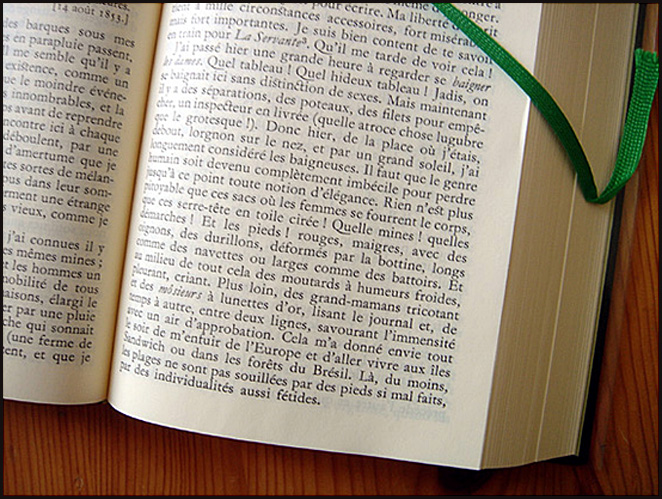

Un jour, sa mère lui demande de s’enquérir discrètement s’il existe un Raymond Pasquier au 16 rue de Fleurus car elle a trouvé une lettre à cette adresse dans la veste de son mari. Est-ce un homonyme ou a-t-il une double vie ? Laurent part la fleur au fusil et la concierge lui dit qu’il n’existe aucune personne de ce nom dans l’immeuble. Il décide alors de suivre papa comme un Indien dans Le dernier des Mohicans, fort en faveur auprès de la jeunesse de son temps. Ram prend l’omnibus, Laurent y cavale ; Ram emprunte la rue de Fleurus, Laurent le suit ; Ram pénètre au 16, Laurent fait de même. Jusqu’au troisième étage, troisième porte à gauche. Il reviendra y sonner plus tard pour y trouver une jeune femme en peignoir. Solange est la maîtresse (non rémunérée) de son père. Cela le trouble et le gêne, partagé entre la puberté « honteuse » (selon la répression bourgeoise-catholique de l’époque) et l’écroulement de son idéal paternel moral et vertueux. La fille ne profite pas de sa jeunesse en fleur, ce qui aurait été cocasse, mais pas convenable à la parution du livre. Georges Duhamel n’aurait pas été admis à l’Académie française deux ans plus tard s’il avait dérapé des normes sociales de son temps où la majorité n’était encore qu’à 21 ans.

Laurent enjoint Solange de renoncer à son père pour le bien de la famille ; elle promet, elle ment. Si elle déménage bien pour brouiller les pistes, elle ne perd pas le contact avec Ram et Laurent les voit tous deux attablés à la terrasse d’un bistrot le jour des funérailles nationales de Louis Pasteur, dont son père admire la gloire scientifique. Au fond, tout le monde ment, tout le monde s’accommode des défauts et écarts des autres. C’est ce que lui apprend son frère aîné Joseph ; c’est ce que lui révèle sa mère qui « sait » et consent ; c’est ce que lui montre sa petite sœur Cécile qui devient enfant prodige du piano. C’est surtout ce que lui apprend son père lors d’une conversation d’hommes, lorsqu’il lui dit que ses besoins sexuels ne remettent pas en cause le contrat conjugal ni l’amour qu’il porte à la mère de ses enfants.

Au fond, les humains sont des bêtes, comme celles du jardin des Plantes tout proche dans lequel l’adolescent aime à s’isoler. La « pureté » n’est qu’un concept ; l’idéal n’est pas de ce monde. Il faut vivre dans le réel et c’est cela grandir. Même Thérèse, vieille fille voisine qui veut entrer au couvent, flirte avec son père, incorrigible coureur. Et Cécile, la petite sœur confidente dont il est très proche, lui avoue être amoureuse d’un garçon plus âgé qu’elle : non pas Justin Weill qui l’admire et rougit en sa présence, mais de Valdemar Henningsen, son mentor en piano, qui a dans les 20 ans ! C’est dur de découvrir la vie à 15 ans et c’est cela qui est touchant dans ce roman d’une époque révolue. Aujourd’hui, les adolescents avec leurs smartphones et l’Internet, le Youporn et les pairs LGBTQ+, sont plus émancipés et au courant – mais toujours aussi fragiles et en quête de repères.

Georges Duhamel, Le jardin des bêtes sauvages, 1933, Livre de poche 1962, 246 pages, occasion €4.99

Georges Duhamel, Chronique des Pasquiers, Omnibus 1999, 1387 pages, €33.23

DVD Le clan Pasquier – coffret intégrale, Jean-Daniel Verhaeghe, 2009, avec Bernard Le Coq, Valérie Kaprisky, Elodie Navarre, Mathieu Simonet, Florence Pernel, €22.00

Commentaires récents