Je suis allé longtemps à Venise, et plusieurs fois. Puis le goût de l’ailleurs m’a repris. La récente acqua alta – la marée haute – m’a rappelé Venise. Je conserve une nostalgie pour la vieille cité d’or et de pourriture, toute d’apparence, qui masque sa misère sous la joie factice et les dorures, comme au carnaval. Tandis que passent les gros paquebots emplis de touristes mondialisés qui ne dépensent guère mais creusent encore et toujours la lagune, faisant trembler les pilotis sur lesquels la ville est bâtie depuis deux millénaires. La cité des marchands fait la pute depuis des siècles pour appâter les visiteurs, rien d’étonnant à ce qu’elle soit décatie. Je me souviens de mon dernier voyage il y a deux décennies, c’était un matin d’arrivée.

Amarré au Zattere dei Gesuati, un grand bateau ancien grince sous la houle légère. C’est un deux mâts en bois, une coque de vieux style. Le bruit de l’eau contre le quai, les miroitements du soleil sur les vagues et cette odeur brutale de tabac brun qui est celle du goudron de calfat qui me vient aux narines me remémorent soudain ces croisières en Bretagne, à Noël ou à Pâques il y a si longtemps, avec des amis qui se sont éloignés. Rien de tel qu’une odeur pour faire remonter les souvenirs, Proust le savait bien. C’est peut-être pourquoi je ne retrouve rien du film de Luchino Visconti, Mort à Venise, que les adolescents de 1971 avaient adorés lorsqu’il était sorti. La sensualité du jeune Tadzio, le blond et fin Bjorn Andresen, la beauté épanouie de sa mère jouée par Silvana Mangano, le désir incongru de l’artiste bourgeois Gustav Von Aschenbach incarné par Dirk Bogarde, la musique de Mahler – tout cela envoûtait les années post-1968. Sa majesté le Désir faisait irruption brutalement dans l’existence convenable toute parée de vertus et tellement bien-pensante. Le désir faisait furieusement « craquer les gaines », selon l’expressive image de Gide. Je n’ai pas vu le film à l’époque mais bien plus tard ; je n’étais pas attiré par sa trouble atmosphère. Il n’empêche que son ambiance pesante, décadente, mortifère, « fin de siècle » – malgré la sensualité impudente de l’éphèbe – ne m’a jamais paru refléter Venise, la Venise d’aujourd’hui.

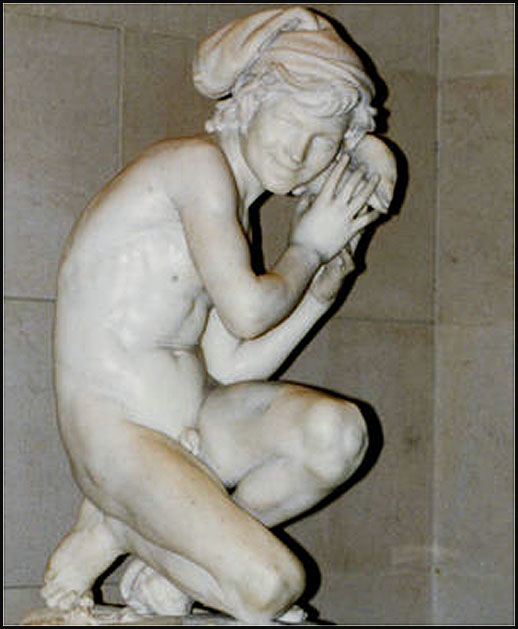

D’ailleurs, du haut d’un mur de briques, face au soleil, immobile et à la mer, un enfant me regarde, placide. Il est tout nu. Il a l’air gelé comme la pierre dont il est fait, et les embruns lui ont donné la chair de poule. Avec l’acqua alta, il pourrait presque se baigner aujourd’hui. Est-il une statue des siècles libertins ? Elle paraît si incongrue de nos jours – et pourtant, elle représente le primesaut italien, la vitalité vénitienne.

Dans Venise, j’ai appris au fil des voyages qu’il faut aller au hasard, l’œil aux aguets, l’esprit ouvert à ce qui vient. On ne peut rien prévoir : une église est-elle ouverte ? Il faut entrer de suite car elle sera fermée une heure plus tard, pour la journée au moins. La lumière, jamais la même, donne aux palais et aux décors des perspectives uniques. Repassez plus tard ou à une autre saison, et vous ne retrouverez pas le même ton. Il faut jouir de l’instant. A Venise, tout est mouvement incessant ; tout bouge, comme la mer omniprésente au cœur même de la cité. L’eau de Venise, d’ailleurs, imbibe la ville par capillarité, monte et descend au rythme des marées et en fonction du vent. L’eau qui sent, l’été, qui stagne, l’automne, qui glace, l’hiver – l’eau de Venise est le miroir de la ville. Elle est verte aux reflets bleus ; elle est glauque, irisée ; elle est boue et ciel mêlés. Cette eau lisse, brillante, me fascine comme un décor qu’il suffirait de percer, comme un chatoiement qui cache la misère intime, comme un masque. Elle est vivante, traîtresse, nourricière. Tout Venise, en somme.

Venant de l’Académie, à droite du pont, l’un des lions de marbre ressemble à Voltaire, aussi ridé et malicieux que son portrait par Houdon. D’autres ont de gros nez qui pourraient appartenir au bon peuple badaud.

Il est midi. Brutalement, sur la piazza San Marco, afflue le monde. Des centaines de pigeons becquettent avidement le riz lancé par les touristes. Quelques centaines d’autres pigeons tournent autour de la place, en vol, ou se posent à l’entrée de la basilique, sur les cinq portails de la basilique. Chaque pas de touriste en fait s’envoler une dizaine. L’atmosphère est remplie d’ailes grises qui brassent l’air comme des éventails. Nietzsche rêvait d’accrocher une nouvelle rime à leur plumage, pour qu’elle s’envole avec eux dans l’azur. Je me souviens de mai 1989 et de ces petites filles en robe légères, rouges, laissant leurs épaules à nu. Elles s’étaient assises sur les pavés chauds et attendaient les pigeons, des graines à la main. C’était charnel et angélique à la fois.

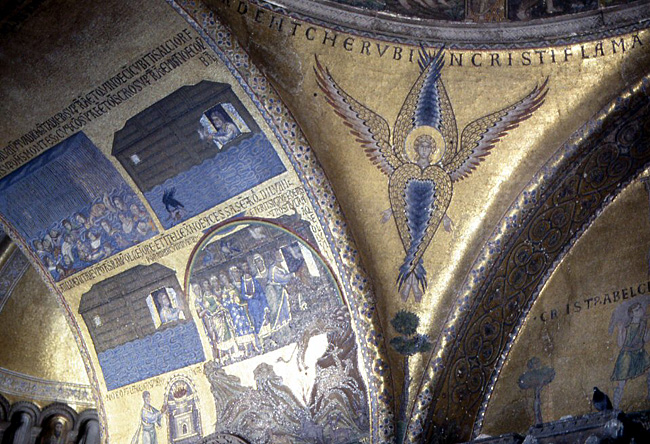

A l’intérieur de San Marco la byzantine, sous les coupoles de mosaïques dorées, les messes se succèdent sans interruption. Aussitôt dits les mots sacramentels : « la missa e finita » qu’un flottement se produit dans l’assistance, comme un soulagement. Des vieilles en toques et fourrures se lèvent. Mais bien vite une autre messe commence pour ceux qui se sont levés tard. Autour de la nef quatre mille mètres carrés de tesselles illustrent la Bible sur les murs en or et couleurs. J’aime particulièrement le Déluge et l’Arche, et cette colombe lâchée par Noé qui s’envole, porteuse d’espoir. Elle reviendra, un brin d’olivier dans le bec, et ce sera le début d’un nouveau monde. L’Emmanuel, le Christ Pantocrator, la Passion, l’Ascension, rythment les coupoles. Tout cela luit dans l’obscurité comme quelques trésors. Les cierges, les chants, la fumée d’encens, font resplendir la légende ; elle vit. Avant même le gothique et ses fûts de colonnes comme autant d’arbres en forêt, la basilique aux coupoles rondes faisait déjà lever la tête.

Les touristes tournent et retournent dans les aires d’alentour, parqués sur la place qu’ils n’osent quitter, comme des moutons. Ils ont peur de « se perdre », de ne pas retrouver le troupeau qui leur a laissé quartier libre pour une demi-heure, ils veulent rester là « où ça se passe ». Misère du tourisme de masse. Beaucoup de Japonais ont fait le voyage, des Français aussi, en transit vers les pistes de ski. Quelques familles, de délicieux petits au col ouvert, au teint vif, souriants, à la démarche sautillante les pieds en dedans. Un enfant japonais est coiffé carré comme une poupée. Un bébé dort dans les bras de sa mère. Venise ? il s’en moque. Mon cœur se serre devant ces bourgeons humains. Je découvre qu’après tout, l’amour est peut-être la seule activité qui vaille dans une vie. Hors de lui, le monde est vide ! Comme Casanova avait raison.

Je passe devant le palais ducal. Ces arbres, ces colonnes, ce rythme des ombres et de la lumière, toujours, m’a séduit. Il est une raison vivante qui plaît à l’œil et à l’esprit.

Il est treize heures, l’heure de déjeuner à Venise. C’est le début d’un voyage, il y a longtemps.

Commentaires récents