Notre première étape, bienvenue pour les jambes coincées entre les sièges, est pour le site archéologique maya de Tonina, dans la vallée d’Ocosingo. La cité, figurée sur une maquette de l’entrée, distingue les bâtiments sacerdotaux en pierre, coiffés des treize temples aux dieux, érigés sur les pyramides à degrés, du village paysan construit de terre et de bois qui a donc disparu.

Le site a vécu de 300 à 900 de notre ère avant d’être abandonné sous les attaques Chichimèques. Sur des stèles figure Tchak, le dieu reptilien de la pluie, reconnaissable à sa houppette. Une aire de jeu de pelote fait croire un instant à Marie-Abel que les Indiens connaissaient les cartes… L’aire est installée en bas des temples, à la frontière sociale avec le « village ». Le terrain de pelote mesure 72,30 m de long et se trouve couvert par un dallage recouvert de stuc.

Tonina signifie « maison de pierres », pas très original pour un site de pyramides mayas. Un Indien voulait même faire croire à l’explorateur américain Stephens, en 1840, qu’un souterrain reliait Tonina à Palenque, à 250 km de là ! La crédulité est le début de la superstition, la première marche vers la manipulation de n’importe quelle tyrannie. Vieille tactique aztèque.

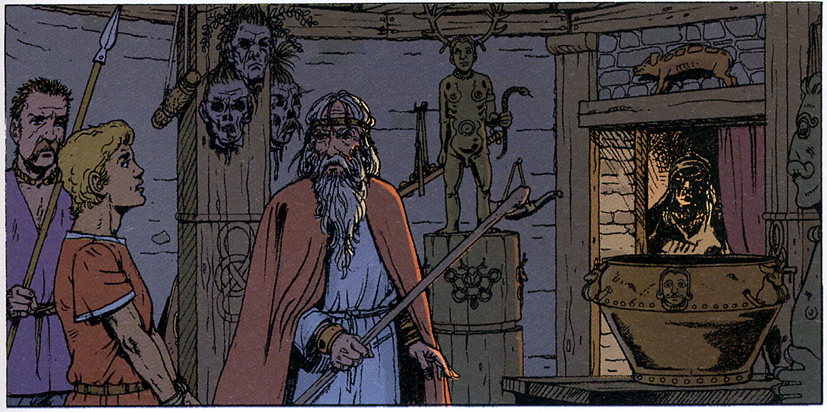

Une acropole à sept terrasses promet une belle ascension par cette chaleur. Le bas, creusé au 7ème siècle, offre une vision de « l’infra-monde » sous forme de labyrinthe obscur sensé retenir les âmes des morts. Nous y errons un moment, de rares ampoules touristiques permettant de s’y retrouver. Des ouvertures cruciformes évoquent un parallèle curieux avec le supplice du Christ.

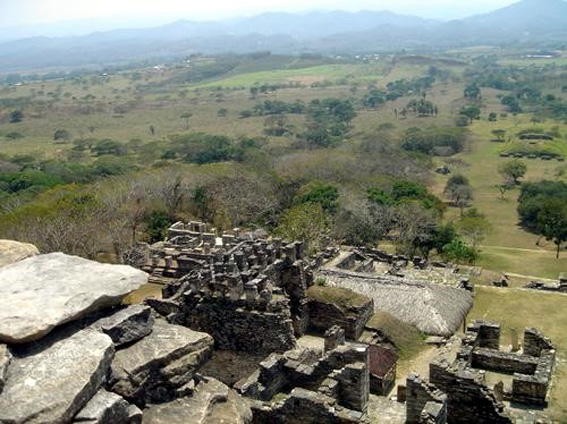

Une étape est au palais de Kukulkan avant d’aborder le palais Céleste puis la tombe à sarcophage et le mur des Quatre Ères, enfin le temple des Prisonniers précède le plus élevé : celui du « Miroir fumant », à 80 m au-dessus de la glèbe. Nous y grimpons, par des marches étroites et hautes. Le vertige n’est pas autorisé. La chaleur de midi est lourde et pèse sur les nuques et les épaules. Rien qu’à se tenir dehors, même sous l’ombre d’un arbre, nous bronzons. La peau grille sans chemisette et les yeux clignent sans lunettes solaires. Les cheveux prennent une température de plage sans chapeau. Du sommet, la vue s’étend sur la campagne, le ciel et – la nuit venue – les étoiles.

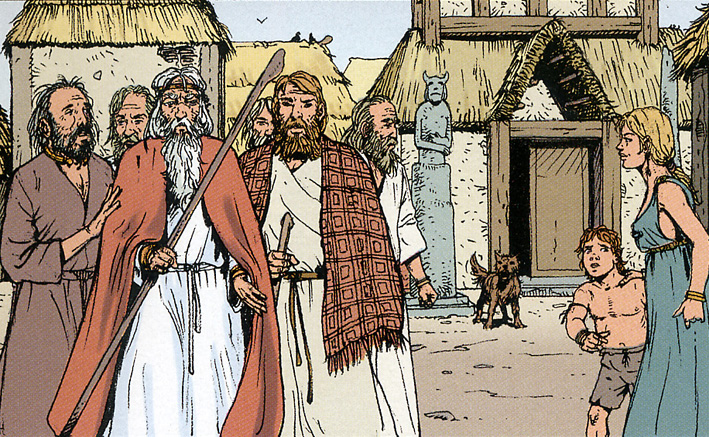

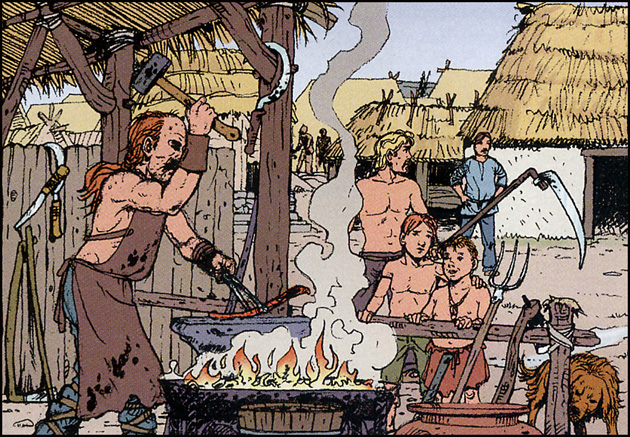

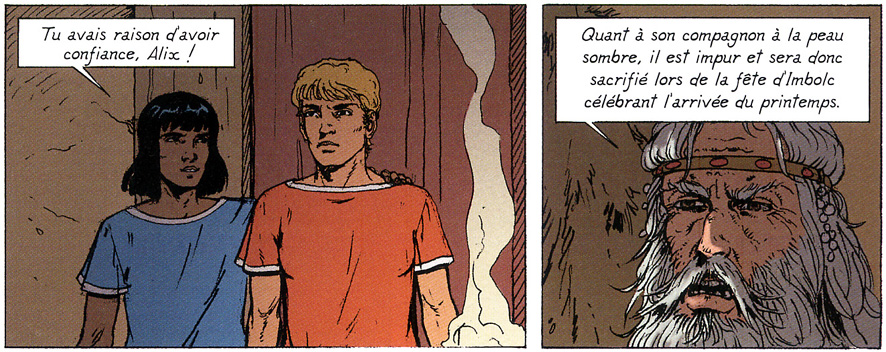

Ce tertre artificiel donne un puissant sentiment de pouvoir. Les prêtres dominaient les hommes ordinaires du haut de leur magie, intercesseurs entre les dieux et les humains, maîtres des cérémonies et des sacrifices. Murs épais, ouvertures étroites, méfiantes, tout est bâti pour contrôler et commander. La cité est une représentation physique de la hiérarchie humaine avec le roi au sommet, les prêtres sur la pente et les paysans attachés au sol. Et peut-être, au ciel, les dieux… Rien n’est moins sûr. Ce qui est plus certain est la peur que les hommes en ont et dont les Manipulateurs jouent. Existerait-il des paranoïaques sans des esclaves pour reconnaître leur pouvoir ? La tyrannie commence par la crainte.

Les bas-reliefs sont remplis de captifs et de scènes de décapitations édifiantes. Ces mêmes scènes que mutileront les envahisseurs de l’an 909, aboutissant à l’abandon de cette cité-forteresse digne du « Seigneur des Anneaux ». Elle sera réoccupée brièvement par une population moins développée mais plus pacifique, qui enterre ses morts dans les tombes anciennes, puis abandonnée définitivement vers 1250, rendue à la jungle prolifique qui ne tarde pas à la recouvrir.

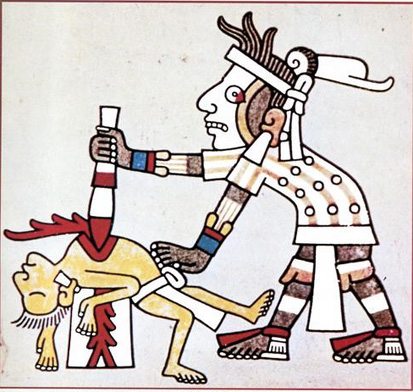

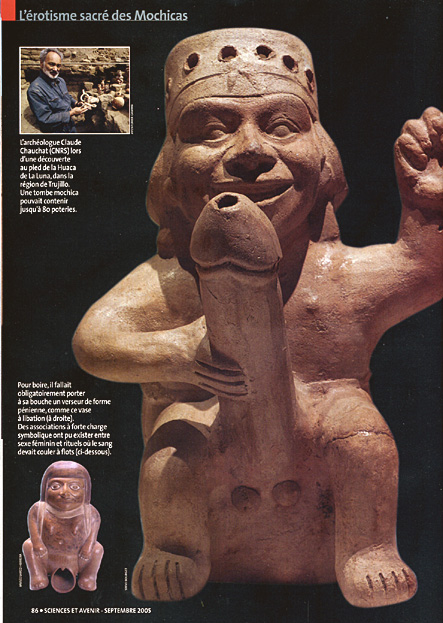

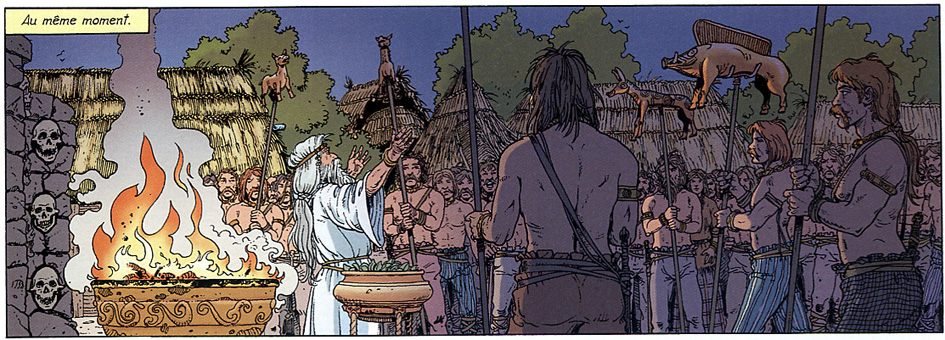

Un « codex » de 4 m sur 16 a été découvert en 1990 au pied de la sixième terrasse. Il met en scène la création du monde et les sacrifices humains de manière imposante, faite pour impressionner, glacer de terreur. Au centre, la tête renversée d’un prisonnier, décapité pour les mythiques dieux. Son sang est figuré par une collerette de plumes qui pointe vers les quatre parts de l’horizon, répétition du temps en un cycle de quatre soleils dans la mythologie maya.

Un jaguar et un squelette aux yeux globuleux sont les habitants de l’inframonde. Xbalanque est représenté la bouche vomissant des flots de sang et les membres attachés. Hunapuh vise d’une sarbacane le géant Vucub Caquix. A l’ouest de cette même sixième terrasse, le temple 8 contient un grand masque de monstre terrestre. Devant ce masque, une cache renfermait les corps de trois jeunes enfants, sacrifiés, la poitrine ouverte à vif au couteau d’obsidienne. Le temple des Prisonniers a sa base décorée d’une série d’hommes attachés, assis, une corde autour du cou. Le tout pue la tuerie, la guerre incessante de tous contre tous, la mort brutale, inévitable. De quoi devenir définitivement laïc contre tous les dogmes et résistant contre toutes les tyrannies ! Le seul dieux des prêtres est au fond le Pouvoir.

Ce sont des fouilles françaises de 1972, entreprises par Bauquelin et Baudez qui ont permis de comprendre mieux le site et de le restaurer partiellement. Le groupe résidentiel F4, à l’angle sud-ouest de la première terrasse, a révélé une habitation à trois chambres, cuisine et salle de réception à six piliers. Placée si près de l’acropole, elle devait appartenir à un notable.

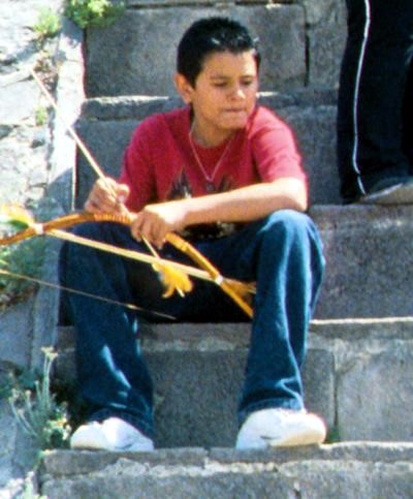

Par cette chaleur écrasante, après ces visions d’horreur que l’imagination fait sourdre de la pierre, nous sommes quelques-uns à prendre un jus d’orange fraîchement pressé auprès d’une paillote où officie un vendeur commerçant. L’homme est flanqué de son jeune fils qui l’imite en tous ses gestes et nous observe avec curiosité. Ils sont les Descendants, les survivants des tyrannies, les paysans qui on subi, courbé le dos pour se perpétrer. Et, à voir leur physique frais et leur initiative négociante, ils ont mieux réussi que les élites mangées par l’inexorable roue du temps.

Nous déjeunons à l’entrée du site d’un sandwich pompeusement appelé « empanadillas », un pain toasté empli de thon en boite, de rondelles de tomate et des traditionnels frijoles, le tout sans grand goût.

Et la route reprend, tout aussi monotone, ponctuée de ses gendarmes couchés et de ses nids d’armée formés de sacs de sable, jusqu’à Agua Azul.

Commentaires récents