L’histoire est connue, elle a plus de trois mille ans. Hollywood en a fait un gros machin avec des grosses machines, figurants innombrables et décor plantureux, sans se soucier de la vraisemblance historique ni de la psychologie des personnages, ni encore moins de la volonté des dieux. Car ce sont les dieux qui manquent dans le film ; ils ne sont là que comme décors à décapiter ou à faire tomber comme de vulgaires aigles nazies en 45, ou comme vaines superstitions qui induisent en erreur les Troyens et les font perdre par deux fois : l’aigle volant avant la grande bataille, le cheval à Poséidon introduit bêtement dans la ville au lieu de le brûler.

L’histoire est connue, apprise de tous les écoliers grecs comme des collégiens européens jusqu’à récemment. Il faut désormais qu’Hollywood prenne le relai en réactualisant la légende pour que l’inculture de linotte d’aujourd’hui l’adopte. Et nous sommes déjà loin – en 2004, il y a quasi vingt ans. En 1976 je racontais naturellement l’histoire d’Achille et d’Ulysse à Edward, 9 ans, le fils cadet des Lumley, lors de fouilles de son père ; aujourd’hui, sans le film, l’Iliade serait inconnue.

En bref, le bel mais fade éphèbe Orlando Bloom qui joue Pâris, tombeur des Phâmes mais mâle inconsistant, se pâme dans les bras de la belle Hélène, reine de Sparte (la magnifique aryenne Diane Kruger). Elle a sa claque du gros Ménélas (Brendan Gleeson), plus assoiffé de vin et de pouvoir que d’amour ou même des sens et se laisse « enlever » par le jeune homme (elle ne crie pas au viol, ce serait plutôt l’inverse). La main d’un dieu aveugle le presque adolescent, bien que le film traduise plutôt l’égoïsme infantile de gosse de riche yankee qui exige de consommer tout de suite ce qu’il veut sans se soucier de payer. Hector (Eric Bana), prince héritier de Troie et frère aîné de Pâris, résiste mal, par faiblesse, à l’en empêcher. Comme si l’Hâmour (comme disait Flaubert de cette hyperbole d’âme qui est surtout sexuelle) excusait tout, passion moderne du siècle romantique.

Sauf que « l’honneur » (une vertu qui a sévi jusque dans les années cinquante du siècle dernier) réclame la vengeance. Éclatante, évidemment ; et non sans arrières-pensées yankees, c’est-à-dire commerciales : anéantir un concurrent, rafler ses terres, soumettre ses habitants pour leur vendre nos produits et exploiter leurs ressources. Ce n’est guère dans le livre, c’est affirmé dans le film – il faut bien que les terre-à-terre niais comprennent : « la paix c’est pour les femmes et les faibles ; les empires se forgent par la guerre. »

Donc le Gagamemnon roi de Mycènes et rois des rois (le bouffon natté Brian Cox), frère de Ménélas et leader d’empire en mer Égée décide une Grande expédition contre Troie. Une Guerre mondiale zéro en quelque sorte, la matrice des futures Première et Seconde. Achille (Brad Pitt) est allié sans l’être – un brin « français » à cavaler seul comme Chirac en Irak en 2003. Le Débarquement des galères rappelle assez celui de Normandie en 44 avec pluie de flèches mitrailleuses sur les débarqués et pieux de bois enfoncés pour les stopper comme des chevaux de frise, tandis que la forteresse regarde de loin la plage.

Achille et ses Myrmidons (industrieux et guerriers comme des fourmis – d’où est tiré leur nom) sautent en premier, par vanité évidemment, selon les critères yankees sur le coq gaulois. La belle brute blonde Born to kill et qui choisit une existence éphémère mais glorieuse dans les siècles à une vie longue et paisible à la maison prend d’assaut le temple d’Apollon, à l’écart sur le rivage, et fait un grand massacre de bougnoules troyens ; son lieutenant s’empare d’une prêtresse, Briséis (Rose Byrne), qui devient captive d’Achille avant que Gaga ne s’en empare pour le prestige. Comme s‘il avait lui-même gagné la bataille. Bouderie d’Achille, qui se retire dans sa tente avec son cousin (et éromène dans le texte, tenu loin de son corps dans le film) Patrocle. Le cousin dans le livre est un jeune de 16 ou 18 ans, Garrett Hedlund dans le film un peu vieux à 20 ans ; confié par son père, il apprend à se battre avec « le plus grand guerrier des Grecs », rien que ça. Un modèle, un mentor, (un amant mais ça ne se dit pas car tous les coachs sportifs des Amériques bornées, à commencer par les profs de judo, seraient soupçonnés « d’abuser » des sens garçonniers).

Convoqué par le roi comme champion des Grecs pour un combat singulier avec un colosse de Troie, un enfant (Jacob Smith, 14 ans quand même) le seul du film hors le bébé d’Hector, est envoyé le chercher car il dort encore dans sa tente, tout nu avec deux filles ; Prad Bitt n’aime pas les éphèbes, pourtant légion dans l’Iliade. Le puissant mâle envié des dieux dans le livre parce qu’il est mortel et vit donc plus intensément chaque moment, mais rendu star de Fight Clubdans le film, se lève à poil devant le gamin (qui a en vu d’autres chez les Grecs mais doit être scandalisé en Amérique puritaine). Achille se vêt, s’élance, combat et vainc. Facile. Mais l’Agamême veut sa guerre : plus pour le butin et que pour récupérer la femelle de son frère Ménélas, qui veut d’ailleurs la mettre à mort. Ménélas provoque Pâris en combat singulier mais le trop jeune homme, élevé par des bergers, ne sait pas bien se battre ; il se réfugie dans les jambes de son frère Hector, qui tue le roi de Sparte d’un coup d’épée dans le bide.

Aga attaque mais son armée est repoussée pour avoir sous-estimé (à l’Américaine) les indigènes ; elle est menacée par l’incendie des bateaux par une contre-offensive de nuit des rusés Troyens. Achille décide de partir et de laisser le roi des… se dépêtrer dans sa bêtise. Le rusé Ulysse (Sean Bean), diplomate hors pair, s’entremet entre les deux sans convaincre, mais en semant les graines d’un compromis. Achille peut récupérer Briséis dont il est tombé amoureux car elle résiste comme une lionne aux sbires qui veulent « s’amuser » avec elle.

Mais Patrocle, bouillant de combattre enfin comme un homme, endosse l’armure de cuir portée à même la peau et des armes d’Achille pour se porter au combat avec les Grecs. Il se veut lui, son héros, son ami intime, il se met littéralement « dans sa peau ». Malgré son courage et sa fougue, il n’a pas son entraînement ni son invulnérabilité divine (fait occulté dans le film) et il est tué en combat singulier par Hector qui le prend pour Achille. Dans le livre, c’est Euphorbe qui le blesse mortellement après de multiples exploits de l’éphèbe et Hector ne fait que l’achever d’un coup de lance dans le dos… Dans le film, il se bat directement avec lui et regrette cette mort, « il était trop jeune pour mourir ». Mais ce qui est fait ne peut se défaire (encore la main d’un dieu qui a voilé le regard du prince). Achille, désespéré (comme quoi son simple « cousin » était bien plus que cela, « saisi d’Éros »), se venge en allant défier Hector directement sous les murs de Troie. Il le tue en combat singulier mais (nouvelle main d’un dieu qui l’aveugle), il profane le corps de son ennemi en le traînant derrière son char sous les remparts et jusque dans son camp. Même s’il se repend et rend le corps de son fils au roi de Troie Priam (Peter O’Toole), venu le supplier un soir dans sa tente – avec Briséis en prime qu’il a baisée (en profanant Apollon, mais c’était consenti par la belle, puisque le dieu n’a rien fait pour châtier le profanateur).

Nul ne peut, dans la culture grecque, défier ainsi les lois de l’harmonie du cosmos (une vertu qui s’est bien perdue, surtout à Hollywood !). Toute démesure, qu’elle soit amoureuse, impériale ou colérique, est irrémédiablement châtiée. Achille sera tué lors de l’assaut de la citadelle de Troie à son seul point vulnérable, le talon, par un Pâris plus habile à combattre de loin qu’au corps à corps. Il ne veut pas abîmer le sien, qu’il a admirable (le superbe Orlando Bloom) .

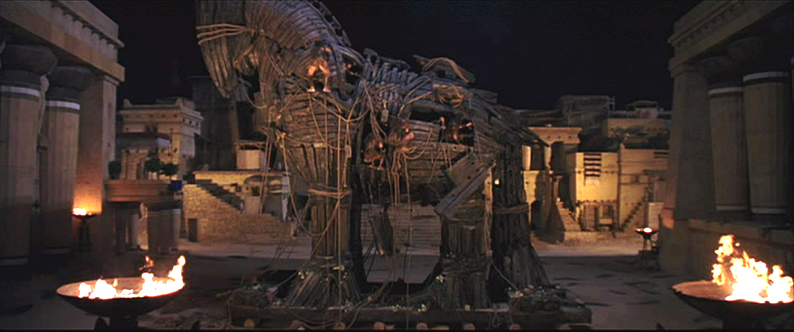

En attendant, les Grecs d’Aga sont cloués sur la plage et les Troyens campent fièrement dans leur ville fortifiée. Comment en sortir ? La force brute n’a pas réussi, ni l’affrontement en nombre, ni le combat des chefs, reste la ruse. C’est le moment d’Ulysse, à peine entrevu dans le film alors qu’il prépare l’Odyssée. Lui a déjà convaincu Achille de rejoindre la grande armée des Grecs avant le débarquement ; lui a réussi à refermer tant bien que mal la blessure ouverte par l’accaparement de Briséis. Il convainc cette fois le roi des vaniteux de construire un grand cheval de bois à laisser sur le rivage, avant de faire partir la flotte… jusque dans une baie voisine. Ainsi les Troyens seront bernés ; ils croiront les Grecs partis alors qu’il ne sont qu’à quelques lieues et qu’un contingent a pris place dans le ventre de la bête. Pâris veut qu’on brûle cette idole mais le prêtre superstitieux s’exclame qu’on ne brûle pas une offrande à un dieu (ah bon? Et le gibier sur les autels ? Et les coûteux parfums ? Et le sacrifice d’Iphigénie ? Et les neuf jeunes Troyens sacrifiés sur le bûcher de Patrocle – que le film occulte ?). Hollywood a parfois de ces raccourcis d’inculte saisissants. Le roi Priam se range derrière son curé, par tradition, par faiblesse (toujours la main d’un dieu qui veut le perdre et l’aveugle).

Le cheval est donc traîné dans la ville, la nuit tombée les Grecs s’en extirpent, massacrent les gardes qui dormaient (!) à la porte, l’ouvrent – et livrent la ville aux tueurs, violeurs, incendieurs et pillards – leurs copains. L’Aga veut la cramer jusqu’aux fondations, comme l’autre le fit de Dresde ou de Berlin ; il sera égorgé au poignard par Briséis qu’il voulait reprendre et violer (ah, mais !). Priam est cloué dans son palais d’un javelot dans le bide alors que les statues des dieux s’écroulent, Achille subit trois flèches de Pâris, l’une au talon et deux dans le cœur (ce qui ne l’empêche pas de causer fluide encore de longues minutes avec Briséis avant de s’écrouler). La femme d’Hector, Andromaque (Saffron Burrows), s’échappe avec leur bébé (distorsion de l’histoire) et le lâche Pâris est laissé en vie avec un doute sur son destin. Le spectateur voit même quelques secondes Énée recevoir l’épée de Troie des mains de Pâris pour aller fonder Rome (avant New York, bien entendu).

Vous l’aurez compris, ce film me séduit et m’agace. Il est assez bien construit, grandiose, mené avec de belles brutes tout à fait dans leurs rôles. Mais il reste à ras de terre, sans tenir compte des dieux ni de l’aveuglement de ceux qu’ils veulent perdre ; les acteurs parlent à un rythme de mitraillette au point parfois d’être inaudibles parce qu’ils ne prennent pas le temps d’articuler ; Sparte est présentée comme une satrapie turque avec débauche de femmes et de bijoux alors qu’elle était de mœurs austères et exclusivement masculine ; Ménélas et Agamemnon sont montrés comme des balourds machos. On notera cependant que les couples d’Achille et Patrocle, Hector et Pâris, sont appariés comme il faut : le guerrier absolu en proie à ses propres démons et qui préfère vivre à fond pour une gloire éphémère – et le bon père, bon époux, bon prince de Troie ; le jeune admirateur amoureux de son mentor, courageux au point de mourir – et le jeune fat narcissique et lâche. Ce sont eux qui sauvent le film, par ailleurs outré, sauf les scènes de combats singuliers. A ne voir qu’au premier degré ; les cultivés reliront L’Iliade.

DVD Troie (Troy), Wolfgang Petersen, 2004, avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Peter O’Toole, Warner Bros. Entertainment France 2004, 2h36, €7.13 blu-ray €11,99

Homère, L’Iliade, Garnier Flammarion 2017, 528 pages, €5,00

Commentaires récents