Reprendre en film le roman célèbre de Charles Dickens, le Victor Hugo anglais, est une gageure. On peut en effet tomber soit dans le réalisme le plus cynique pour cette époque bourgeoise moralisatrice assez minable (regard du XXIe siècle), soit dans le misérabilisme à la Cosette du romantisme en plein essor (regard tradi, très en vogue encore dans la foule sentimentale qui encombre les réseaux). Polanski a pris de la distance et sonne juste.

Il a certes écarté la profusion de personnages secondaires et des scènes de genre qu’affectionne Dickens, mais pour resserrer l’image autour du garçon, l’Orphelin empli de vertu mais en butte aux Mal. Il faut y voir une métaphore de son propre destin, Roman Polanski étant en effet né juif en France avant que ses parents, par une nostalgie mal placée, retournent en Pologne en 1937, deux ans avant l’invasion conjointe soviétique et nazie. A 10 ans comme Oliver, Roman sera mis par son père sur les routes à la liquidation du ghetto de Cracovie afin d’échapper aux bourreaux. Oliver Twist (Barney Clarke) n’est pas « mignon » mais « mélancolique », comme le dit le réalisateur. Son innocence est brutalement saisie par la misère et son corps malmené par les méchants tandis que son cœur et sa droiture demeurent, comme par hérédité. Il est en effet dans le roman non pas un « fils de pute » comme la société le considère mais issu d’un amour romantique malheureux.

Dickens fait de l’enfant trop sensible une icône passive analogue au Christ, un exemple de pureté idéale à la Platon. Il est le vecteur de sa dénonciation des institutions et des mœurs sociales de son pays et de son temps. Pour l’Angleterre impériale, très vite darwinienne (L’Origine des espèces paraît en 1859), la valeur d’une personne réside en sa « race », au sens à l’étranger de Blanc anglo-saxon, et à l’intérieur de bien né. Les pauvres n’ont que ce qu’ils méritent, ce que Dieu a voulu pour eux. La Loi sur les pauvres de 1834 oblige indigents et orphelins à résider dans un hospice qui les fait travailler. Nous y rencontrons Oliver, mené par le bedeau de la paroisse, un Mister Bumble (Jeremy Swift) à canne et bicorne tout gonflé de son importance.

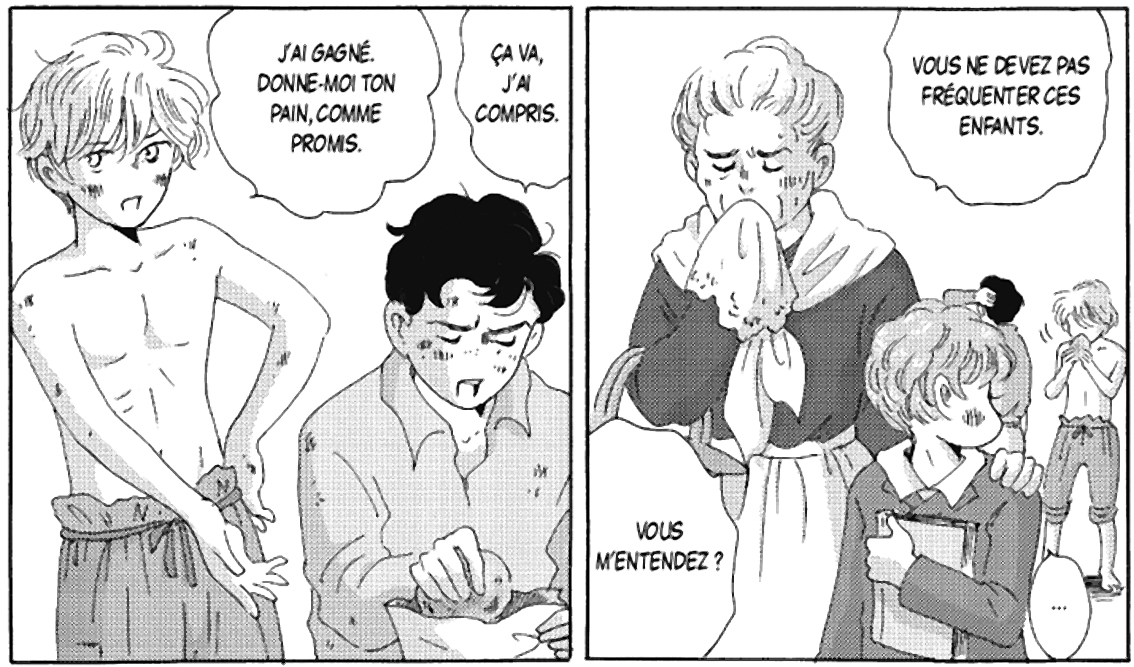

Dès 10 ans, l’enfant est voué à besogner pour gagner sa vie. Certains le font dans les mines dès 8 ans, tout nu sous terre afin de pousser les wagonnets de charbon, d’autres démêlent de vieux cordages pour en faire de la filasse destinée à refaire d’autres cordages pour la marine de Sa Majesté (récupération qu’on appellerait de nos jours recyclage écologique). Oliver est chargé de cela avec des dizaines d’autres. Ironiquement, on affirme aux enfants qu’on va leur apprendre un métier « utile » qui « sert la Reine et son pays ». Dans les faits, ils sont méprisés, sévèrement encadrés et battus à la moindre incartade. Telle est l’hypocrisie sociale du puritanisme victorien naissant.

Comme dans les camps de concentration (que les Britanniques inaugureront lors de la guerre des Boers à la fin du siècle), sous-alimenter les gens les empêche de se révolter. Ainsi un gamin arpente le dortoir la nuit parce qu’il a trop faim, au point de fantasmer dévorer le garçon couché à côté de lui. La métaphore de la nourriture est souvent sexuelle, tel l’ogre qui avale les petits garçons ou le loup qui croque les petites filles ; Dickens n’est pas avare de ces allusions de gorge dénudée, chemise ouverte et autres envies de chair. Et c’est le scandale lorsque le jeune Oliver, tiré au sort pour le mois afin d’aller demander une part de gruau supplémentaire (« s’il-vous-plaît, Monsieur, j’en veux encore »). Le chef de salle outré fait irruption dans la salle à manger du conseil de paroisse qui bâfre et se goberge devant une table où s’amoncelle la nourriture ; il s‘étrangle presque de rapporter cette audace du gamin affamé. Inadmissible ! On lui fait la charité et il en veut encore : tendez-lui la main et il vous prendra le bras. Dehors !

La viande est réputée favoriser l’agressivité, depuis l’Antiquité où les guerriers en donnaient à leurs cavales de guerre. Lorsqu’Oliver se rebelle contre les propos sur sa mère (« une coureuse ») que lui envoie Noah Claypole (Chris Overton) l’adolescent chez le croque-mort où il a été « vendu » pour 5£, Mr Bumble explique que c’est la viande qui est responsable du mauvais comportement d’Oliver. Il se bat, il est battu, il s’effondre le soir et s’enfuit au matin. Il a failli être vendu à un ramoneur (Andy Linden) mais a réussi à apitoyer le magistrat qui s’apprêtait à signer son contrat comme tuteur public. C’est que le ramoneur décrit avec force détails comment il traite les enfants qui l’assistent : « les enfants sont paresseux », rien de tel, s’ils s’attardent à l’intérieur de la cheminée, que d’activer un petit feu par-dessous afin qu’ils grillent un peu et sortent plus vite ; bien-sûr, la fume les asphyxie et parfois ils meurent, mais ce ne sont que des enfants et des pauvres. Le faible et le mal né sont esclaves dans la société britannique impitoyable du XIXe siècle – un reste de cette mentalité subsiste encore aujourd’hui dans le chacun pour soi libertarien des pays anglo-saxons.

Oliver part donc à pied pour Londres, à 70 miles de là. Il défaille de faim et est rejeté par un fermier qui n’aime pas les pauvres tant il a peur d’en devenir un. Une vieille, en revanche, n’a pas grand-chose mais partage ce qu’elle a, parfaite incarnation de la charité chrétienne, tant vantée par la morale prude anglicane… qui ne la pratique que rarement.

Une fois à Londres, que faire ? Affalé le ventre vide et les pieds en sang sur le parvis d’une église, maison de Dieu qui ne protège pas car sa porte est fermée, il est repéré par Coquin, Dodger en anglais (Harry Eden), adolescent pas encore mué habillé en gentleman – et pickpocket émérite. Il prend sous son aile le « nouveau » et le présente à sa bande, dirigée par le vieux juif Fagin (Ben Kingsley). Malgré sa cupidité, Oliver lui plaît – comme il plaît au fond à tout le monde. « Il a un air de bonté en lui », dira du garçon son futur protecteur Mr Brownlow (Edward Hardwicke). Fagin, pris d’une étrange tendresse pour le tendron, prend son temps pour lui apprendre à voler. Les autres garçons ne sont pas jaloux de son statut de chouchou dans le film, ce qui peut étonner. En cause sa passivité, sa complaisance et sa candeur ? Chacun a envie de le protéger.

Dès qu’il suit Coquin et Charley piquer dans les poches, il les regarde éberlué de leur dextérité. Mais le libraire les a vus et alerte le voisinage. Mr Browlow, un client régulier, s’est fait chiper son mouchoir. C’est alors la course à l’enfant ; les deux compères s’enfuient habilement, en profitant d’un fiacre qui passe pour disparaître. Oliver, surpris, n’en a pas le temps et c’est sus à lui que court la foule, qui grossit à mesure sans savoir qui ni pourquoi. Comportement imbécile, comportement de réseau social où chacun imite tout le monde, l’esprit déconnecté. Oliver est arrêté net par un vieux miséreux qui lui flanque son poing sur la gueule et emmené au poste par un constable assez humain. Le magistrat qui officie est au contraire un sordide chenapan. Il n’a de cesse, envers quiconque, de l’attaquer pour l’accuser de choses les plus folles, retournant toujours les propos en sa faveur, vaniteux de son petit pouvoir (les sous-fifres sont toujours les pires). Oliver n’est pas saisi car aucune plainte n’est déposée contre lui ; le libraire témoigne que c’étaient d’autres garçons, Mr Browlow est touché par son air de bonté (encore lui) et du nom qu’il lâche à demi dans les vapes et qui est son vrai nom, pas celui de Twist que le gros bedeau imbu lui a donné comme à un chien (c’était l’année des T).

Il emmène chez lui le gamin évanoui, fiévreux, et le soigne, le nourrit et l’habille. Mais Fagin a peur qu’il dénonce la bande et son trafic, lui qui accumule dans un coffre de fer dans une cachette sous le plancher son trésor juif « pour ses vieux jours » : monnaie, bijoux, montres… Lui le receleur et son acolyte cambrioleur Sykes (Jamie Foreman) envoient une fille qui travaille pour eux, Nancy (Leanne Rowe), qui aime bien elle aussi Oliver, pour se renseigner au poste de police. Elle dit chercher son jeune frère et le policeman, obligeant, lui donne la carte qu’a laissé Mr Brownlow. Sykes et Nancy font le guet et profitent d’une course que doit faire Oliver à la librairie pour son nouveau protecteur. Ils l’enlèvent et le traînent chez Fagin où les godelureaux le dépouillent de tous ses vêtements de riche et du billet de 5£ qu’il devait remettre au libraire. Le voilà à nouveau vendu pour la même somme que l’hospice réclamait pour s’en débarrasser : une nouvelle ironie.

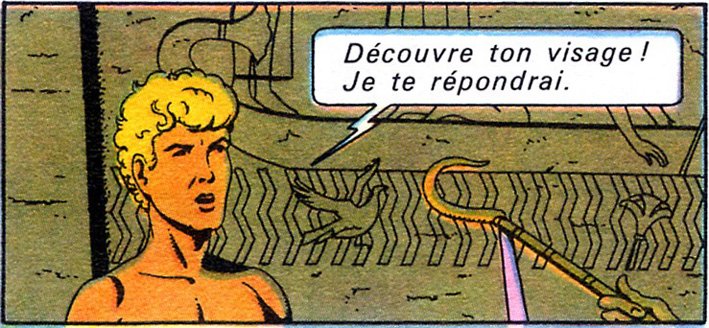

Emprisonné au grenier, vêtu seulement d’une chemise pauvre, les pieds nus, le voilà revenu à son point de départ. Mais Sykes a l’idée d’aller cambrioler la maison de Brownlow et profite de la petite taille d’Oliver et de sa connaissance des lieux pour l’emmener avec lui et Toby Crackit (Mark Strong), un dandy de la cambriole muni de tous les accessoires tels que pied de biche, lanterne sourde et autres. Sykes menace Oliver de le descendre au pistolet et le charge soigneusement sous ses yeux. Mais, une fois dans la place, Oliver cherche à s’échapper et Sykes tire, le blessant à l’épaule. Le fric-frac est éventé, les deux bandit s’enfuient, en n’oubliant pas d’emporter le garçon blessé et à nouveau évanoui. Fagin le soigne avec ses vieux remèdes juifs transmis de père en fils depuis des générations. Sykes voudrait achever Oliver, mais hors de la ville pour ne pas alerter, et Nancy, touchée, décide de prévenir Brownlow. Elle lui fixe rendez-vous à minuit sur le pont de Londres et lui donne le nom de Fagin en lui disant qu’il détient Oliver ; mais elle ne veut pas dénoncer Sykes, son amant qui la bat mais à qui elle est attachée. Fagin, qui l’a fait suivre par Coquin, le révèle à Sykes qui aussitôt la bat et l’abat.

Mais Browlow a alerté la police et celle-ci, accompagnée d’une foule toujours aussi imbécile que sur les réseaux sociaux, empressée à sauver le gamin qu’elle avait voulu lyncher (autre ironie du film), encercle la masure où niche Fagin et Sykes. Celui-ci prend le gamin en otage et sort sur les toits glissants. La police tire mais vise mal et Brownlow impose qu’on ait considération du garçon, ce qui n’était pas, semble-t-il dans les mœurs (pas plus que pour les Noirs aux États-Unis). Sykes est puni par là où il a péché, s’emmêlant dans une corde qui l’emmène d’une façade à l’autre il se retrouve pendu alors qu’Oliver est sauf. Fagin est emprisonné, les gamins pickpockets envolés.

Et l’on retrouve Oliver lavé, rhabillé en gentleman, chez Mr Brownlow. Il veut rendre visite à Fagin dans sa prison car le vieux juif a eu des bontés pour lui, une certaine tendresse peut-être. Le vieux délire, il sombre dans la folie ; s’il reconnaît Oliver et l’étreint, c’est pour lui parler aussitôt de son magot et de là où il l’a caché. Le garçon arraché à cette prison, pleure. On le voit coiffé d’un canotier de plaisance plutôt ridicule et le nez chaussé de lunettes en train de lire un livre au jardin, en oisif rentier. Il n’a plus à s’en faire pour son avenir, il a été reconnu par la « bonne » société. Scène qui ne figure pas dans le roman et où l’on devine que Polanski a mis encore une fois de l’ironie. Oliver fait coïncider son essence avec son existence, comme diraient les philosophes marxistes, sa vraie nature avec son apparence ; il semble peut-être trop parfait, trop conforme, pour qu’on ait envie de l’imiter.

DVD Oliver Twist, Roman Polanski, 2005, avec Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman, Harry Eden, Leanne Rowe,Edward Hardwicke, Pathé 2006, 2h06, €7.00, Blu-ray €11,92

Commentaires récents