Ce petit livre est à mes yeux un chef d’oeuvre de la littérature universelle, écrit par un Écossais formé en France, parti aux États-Unis et ayant terminé sa vie dans les îles du Pacifique. Plus fort que Le Clézio !

Ce petit livre est à mes yeux un chef d’oeuvre de la littérature universelle, écrit par un Écossais formé en France, parti aux États-Unis et ayant terminé sa vie dans les îles du Pacifique. Plus fort que Le Clézio !

Parmi les romans qui ravissent les garçons entre 9 et 15 ans, celui de Robert-Louis Stevenson est probablement le plus fort. Winston Churchill lui-même avoue l’avoir lu, offert par son père, à sa sortie en volume (il avait 9 ans et demi) : « Je me souviens du délice avec lequel je dévorais ce roman ». Son image ressurgira spontanément à sa mémoire lorsque, jeune officier, il se fait envoyer comme observateur dans la guerre entre Espagnols et guérilleros à Cuba en 1895, à 21 ans. Si la quête des filles tourne autour de la perte du pucelage, la quête des garçons concerne la virilité. Elles est à découvrir, à maîtriser, à faire reconnaître. Quoi de meilleur alors que l’aventure ? Surtout entre mâles et si elle vise à déterminer ce qui est le bien et ce qui est le mal, le courage et la lâcheté, la vertu et le vice – tous les repères d’un très jeune homme.

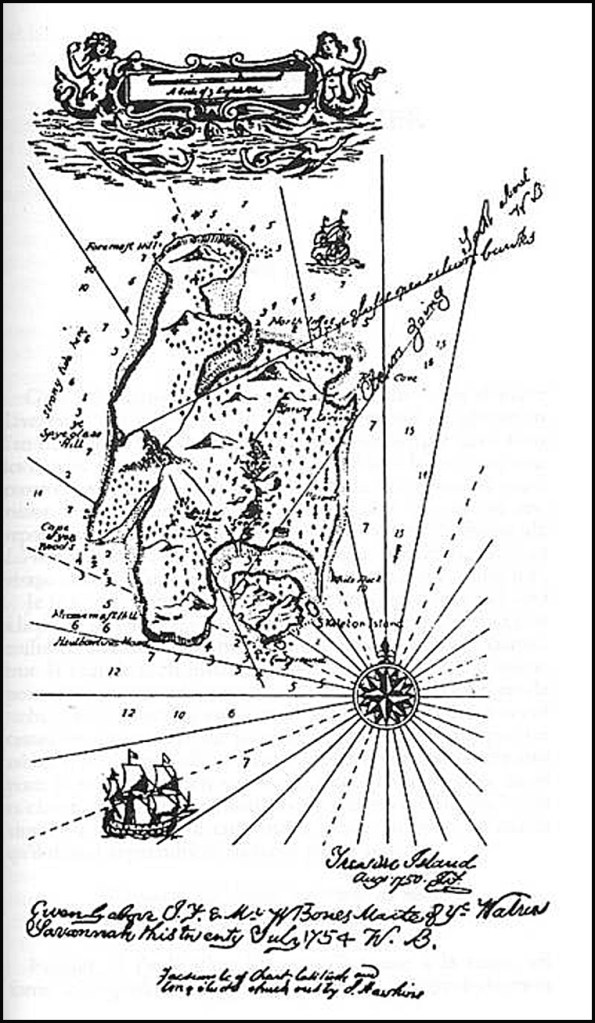

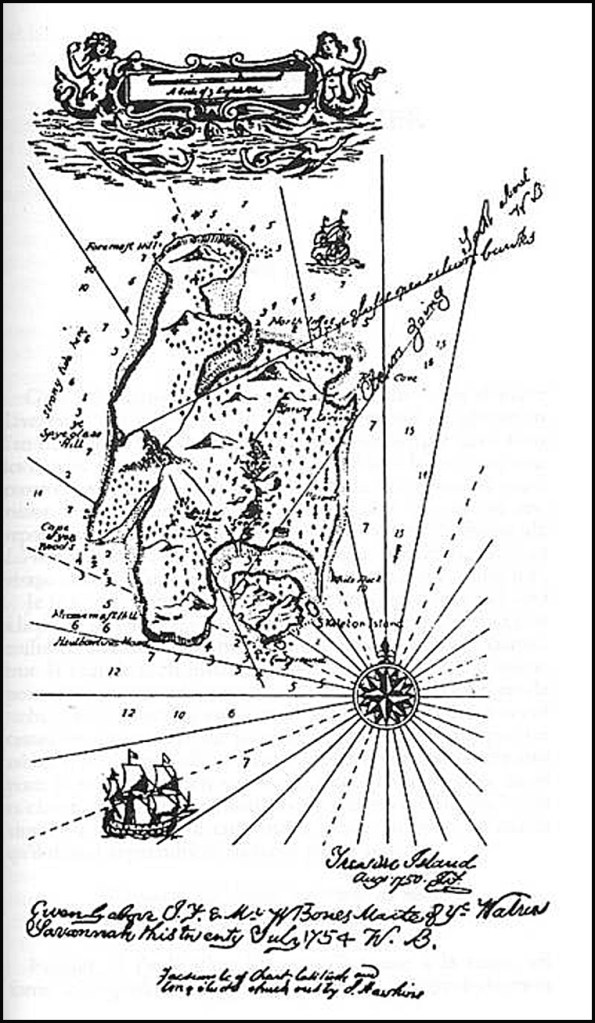

Robert-Louis Stevenson commence ce roman pour adolescents en août, lors d’une saison des pluies en Écosse. Il n’est pas indifférent que ce soit son beau-fils Lloyd, 13 ans, qui l’ait inspiré. Ses coloriages l’amènent à dessiner une carte, puis à imaginer ce qu’il y a autour. Ce support du rêve, cette émulation entre une jeune âme et l’adulte écrivain, le soutien de la famille entière prise au jeu, vont faire de cette histoire un chef d’œuvre. « C’est bête et très amusant », écrit Stevenson à W.E. Henley le 25 août 1881. Il ajoute : « pas de femmes dans l’histoire, ordre de Lloyd ». Il s’agit en effet de devenir homme et les mères, sœurs et amies ne font que compliquer la mesure et décourager les épreuves.

Robert-Louis Stevenson commence ce roman pour adolescents en août, lors d’une saison des pluies en Écosse. Il n’est pas indifférent que ce soit son beau-fils Lloyd, 13 ans, qui l’ait inspiré. Ses coloriages l’amènent à dessiner une carte, puis à imaginer ce qu’il y a autour. Ce support du rêve, cette émulation entre une jeune âme et l’adulte écrivain, le soutien de la famille entière prise au jeu, vont faire de cette histoire un chef d’œuvre. « C’est bête et très amusant », écrit Stevenson à W.E. Henley le 25 août 1881. Il ajoute : « pas de femmes dans l’histoire, ordre de Lloyd ». Il s’agit en effet de devenir homme et les mères, sœurs et amies ne font que compliquer la mesure et décourager les épreuves.

Lloyd ayant 13 ans, est du même âge que Trelawney lorsqu’il s’engage dans la Navy. Ce modèle du « seigneur » Trelawney sera le père tutélaire de l’aventure et il est loisible de supposer que Jim Hawkins, le héros de ‘L’île au trésor‘ a cet âge. Son père biologique est mort de fièvre un peu avant le départ ; seuls lui restent le docteur, modèle de l’homme droit, adroit et direct, le seigneur riche mais au-dessus de tout cela – et Silver, marin à jambe de bois, ci-devant pirate. Autrement dit l’ingénieur, l’aristocrate et le bandit, les trois voies sociales du temps. Jim, roturier par naissance, même s’il est gentleman par action, aura à choisir entre les modèles de Silver et du docteur. Son âge malléable en fera un passeur de l’un à l’autre, intermédiaire et passe-muraille ; cette dialectique de relations le rendra homme.

Silver est cuisinier et pirate, pot-au-feu et théâtral, roublard et meneur d’hommes. Il reste mené par ses instincts malgré son intelligence et sa ruse. Il préfère l’action, l’or et une « négresse » – plutôt que rester établi aubergiste avec ce qu’il a déjà. Les pirates ses compères sont insouciants, gaspilleurs, vivant au jour le jour. Tout comme des enfants immatures malgré leur barbe. Jim voit bien où est la tentation ; il voit moins bien l’attirance qui sent un peu le soufre que Long John a peu à peu pour sa fraîche mine. Le docteur Livesey est scientifique, médecin et décidé. Il est le prototype de cet homme d’action généreux, moral et plein de ressources qui représente le modèle donné aux jeunes garçons anglais, et que Jules Verne donnera sous le type de l’ingénieur aux jeunes garçons français. Après avoir erré de l’un à l’autre, tenté par l’aventure au jour le jour et l’hédonisme avec Silver, rapproché du docteur par sa bonne éducation comme par son goût du travail bien fait, Jim trouvera par lui-même sa voie en trahissant l’un et l’autre.

Silver est cuisinier et pirate, pot-au-feu et théâtral, roublard et meneur d’hommes. Il reste mené par ses instincts malgré son intelligence et sa ruse. Il préfère l’action, l’or et une « négresse » – plutôt que rester établi aubergiste avec ce qu’il a déjà. Les pirates ses compères sont insouciants, gaspilleurs, vivant au jour le jour. Tout comme des enfants immatures malgré leur barbe. Jim voit bien où est la tentation ; il voit moins bien l’attirance qui sent un peu le soufre que Long John a peu à peu pour sa fraîche mine. Le docteur Livesey est scientifique, médecin et décidé. Il est le prototype de cet homme d’action généreux, moral et plein de ressources qui représente le modèle donné aux jeunes garçons anglais, et que Jules Verne donnera sous le type de l’ingénieur aux jeunes garçons français. Après avoir erré de l’un à l’autre, tenté par l’aventure au jour le jour et l’hédonisme avec Silver, rapproché du docteur par sa bonne éducation comme par son goût du travail bien fait, Jim trouvera par lui-même sa voie en trahissant l’un et l’autre.

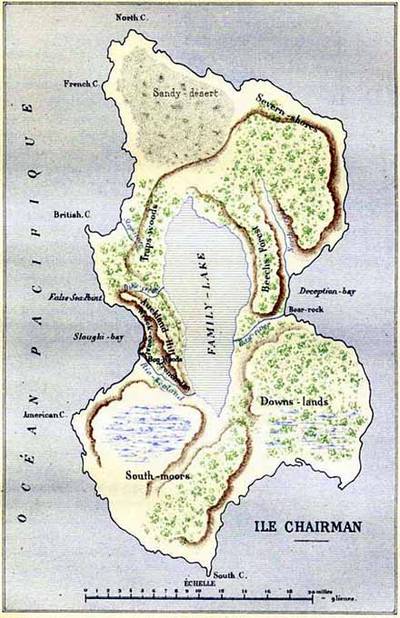

Le trésor, c’est le rêve ; c’est aussi la virilité à prouver en le repêchant. L’île, c’est un mirage ; c’est aussi un bagne à vivre. Il y fait chaud comme sous les tropiques, les arbres et les sources y poussent d’abondance, tout comme les chèvres – mais l’île est loin de tout, bornée de marais à fièvres et de souvenirs hantés. Elle est comme la grotte pour le dragon, un écrin ambivalent – féminin – qu’il faut investir pour le vaincre et accéder à l’or caché en ses profondeurs. Elle n’est pas un but mais un réceptacle. L’initiation mènera le jeune Jim de l’innocence à l’expérience, des 12 ans enfantins aux 14 ans virils. Il éprouvera le mortifère de la jouissance, la dureté de la loi, la responsabilité qui va avec la liberté. Le capitaine Smolett verra en lui « un enfant gâté » (chapitre 33) ; Silver « un gamin qui a de la ressource » (ch. 28) ; Trelawney ne dira rien, peseur des âmes, référence sociale, juge des comportements.

Le trésor, c’est le rêve ; c’est aussi la virilité à prouver en le repêchant. L’île, c’est un mirage ; c’est aussi un bagne à vivre. Il y fait chaud comme sous les tropiques, les arbres et les sources y poussent d’abondance, tout comme les chèvres – mais l’île est loin de tout, bornée de marais à fièvres et de souvenirs hantés. Elle est comme la grotte pour le dragon, un écrin ambivalent – féminin – qu’il faut investir pour le vaincre et accéder à l’or caché en ses profondeurs. Elle n’est pas un but mais un réceptacle. L’initiation mènera le jeune Jim de l’innocence à l’expérience, des 12 ans enfantins aux 14 ans virils. Il éprouvera le mortifère de la jouissance, la dureté de la loi, la responsabilité qui va avec la liberté. Le capitaine Smolett verra en lui « un enfant gâté » (chapitre 33) ; Silver « un gamin qui a de la ressource » (ch. 28) ; Trelawney ne dira rien, peseur des âmes, référence sociale, juge des comportements.

La mer est le domaine des hommes – ceux qui savent manœuvrer une goélette. Elle exige savoir et discipline, mais elle permet la liberté et toutes les conquêtes. L’île est un domaine féminin – enveloppant, ensorcelant, enclos – elle permet l’insouciance par son abondance, promet son trésor, mais emprisonne à vie dans ses rets. Le bateau, l’île, le fort, sont des domaines fermés d’où Jim ne songe qu’à échapper, tout comme il s’est échappé de l’auberge familiale et du cocon maternel, et tout comme il s’échappera de la flatterie sexuelle un peu lourde de Silver. Le coracle, la jungle, les courants de marée, sont des domaines ouverts où il fait bon voyager, explorer, se tester, tout comme l’accomplissement du devoir prôné par le docteur. Ce qui vaut est le chemin, pas l’arrivée : la carte qui porte l’imaginaire importe plus que les doublons d’or à trouver. L’aventure vaut mieux que le trésor. Surmonter les épreuves est l’objectif, qu’importe au fond le résultat.

Jim, mi-homme mi-enfant, va impulser l’action et sauver le bien. Sa pulsion adolescente le rend « frais comme un gardon » ainsi que le complimente Silver (ch. 30) ; son énergie vitale séduit : « mon portrait craché, du temps où j’étais jeune et fringant » (Silver, ch. 26). L’histoire n’avance que grâce à sa jeunesse emplie de curiosité, de désirs, en quête de devenir : il découvre le complot, caché dans un tonneau de pommes ; trouve Ben Gunn lors de sa première fugue hors de la goélette ; se fait adopter par les pirates parce que Silver le désire; prend le bateau pour le cacher lors de sa seconde fugue hors du fort.

La première fois, c’est porté par les jeux offerts par l’île, que lui a fait miroiter Silver le tentateur : se baigner, courir après les chèvres, grimper au sommet pour voir tout l’horizon. Il découvre la jungle, les serpents, les marais, les oiseaux qui sonnent l’alarme. Il assiste à son premier meurtre de sang froid, par derrière, un coup de Silver, après avoir entendu le hurlement prémonitoire d’un autre marin fidèle assassiné. Il est libre, mais seul ; il court « comme en délire » dans l’air « surchauffé » de l’île, véritable étouffoir maternant. Il découvre Ben Gunn, son avenir possible : « j’étais un garçon poli… c’est allé de mal en pis » (ch.15).

La seconde fois, c’est après la bataille du fort. « Un accès de folie », cette fois personnel comme une bouffée d’hormones, le pousse à prendre la poudre d’escampette pour conquérir sa liberté. Notez les mentions de température : Jim a froid quand il est dans le fort au matin, engoncé dans sa vareuse, sous la protection des adultes ; dès la bataille annoncée, le soleil assez haut lui fait mettre « les manches de chemise retroussées jusqu’aux épaules » (ch.21). Il utilise sa mémoire pour trouver le coracle de Ben, ses muscles pour le manœuvrer jusqu’à la goélette, sa tête pour éviter que le câble trop tendu ne l’envoie balader. Cette seconde fois est l’heure d’une renaissance. Des commentateurs l’ont noté, le coracle en osier est comme le berceau de Moïse. Le gamin s’y endort, « bercé par une longue houle calme », ventre maternel fait de mains d’homme qui le prendra enfant pour le rejeter mâle.

Il est un autre à son réveil. Il se laisse ballotter, tant le coracle « ne supportait pas qu’on interférât dans sa manœuvre », tel une mère qui fait tout à son fils. Mais il veut rattraper la goélette devant lui et il apprend à maîtriser l’embarcation en surmontant sa peur et les embruns des vagues. « L’habitude venant », il va où il veut comme un homme – un professionnel, maître de lui et conscient de son devoir. La goélette le reconnaît par son bout-dehors phallique qui le sollicite brutalement. Il l’agrippe avec agilité au lieu de se laisser emboutir comme le coracle ; il est un peu plus viril déjà. Il va commander le navire, initié par un pirate blessé dont il n’est pas dupe malgré ses flatteries.

Il est un autre à son réveil. Il se laisse ballotter, tant le coracle « ne supportait pas qu’on interférât dans sa manœuvre », tel une mère qui fait tout à son fils. Mais il veut rattraper la goélette devant lui et il apprend à maîtriser l’embarcation en surmontant sa peur et les embruns des vagues. « L’habitude venant », il va où il veut comme un homme – un professionnel, maître de lui et conscient de son devoir. La goélette le reconnaît par son bout-dehors phallique qui le sollicite brutalement. Il l’agrippe avec agilité au lieu de se laisser emboutir comme le coracle ; il est un peu plus viril déjà. Il va commander le navire, initié par un pirate blessé dont il n’est pas dupe malgré ses flatteries.

Poussé à bout, il tue son homme de deux pistolets chargés, engins phalliques ; il est cette fois pleinement viril. D’autant plus qu’il était resté impuissant quelques instants auparavant, pistolet à la main au pied du grand mât, la mer ayant castré son amorce. Cette fois, dans les hauteurs de la vigie, il a soigneusement changé les amorces, déchargé et rechargé chaque arme, maître de lui et organisé. Il a agi en adulte, il survit en homme. Il en garde même une glorieuse blessure de guerre qui fait couler son sang « dans son dos et sur sa poitrine » – comme une onction lustrale sur son torse nu

. La seconde, après l’estafilade aux doigts en prenant un coutelas juste avant la bataille du fort. Ce sont chaque fois des tatouages initiatiques ; il est marqué dans la chair et symboliquement. Le voilà déniaisé, définitivement plus un enfant.

C’est pourquoi il fera contre mauvaise fortune bon cœur lorsqu’il se retrouvera face aux pirates, dans le fort abandonné des autres. Dos au mur et cœur cognant dans sa poitrine, il tiendra un brave discours. Puis il tiendra sa parole de gentleman à Silver, qu’il voit pourtant sans cesse prêt à changer de camp, ambigu en politique comme en affection. Il refusera le tutorat du docteur qui encourage sa fuite derechef, malgré sa peur d’être torturé par les pirates inhumains. Il a vaincu sa solitude, ses émotions, sa terreur même ; il est resté sagace, prompt et moral. Il est digne d’être pleinement un homme désormais.

Nous en sommes heureux pour lui. Heureux enfant quand nous palpitions à ses aventures, écrites en courts chapitres haletants ; heureux adulte quand nous observons avec indulgence cette quête virile que chaque garçon, à son rythme et avec sa propre histoire, a vécu, vit et vivra.

Voilà un beau livre, qui en apprend beaucoup sur la condition humaine.

Robert-Louis Stevenson, L’île au Trésor , Livre de Poche.

La carte de l’île au Trésor a été dessinée par Stevenson et son beau-fils Lloyd.

L’Île au trésor (Treasure Island), téléfilm de Fraser Clarke Heston, 1990, avec Christian Bale dans le rôle de Jim (pas de DVD mais on trouve des scènes sur Youtube !).

Christian Bale dans Treasure Island

Commentaires récents