Simone est née Brumant et Guadeloupéenne en 1938 ; elle a épousé l’écrivain de France Schwarz-Bart et lui a donné deux fils dont un musicien de jazz. Elle adore les Antilles, son pays natal, et n’a de cesse de le chanter en faisant vibrer la vie contenue dans son climat voluptueux, ses plantes exubérantes et ses nègres vivaces. Car elle parle de « nègres » Simone la négresse, elle appelle un chat un chat et un nègre un nègre car c’est le mot latin pour la couleur noire – foin du politiquement correct !

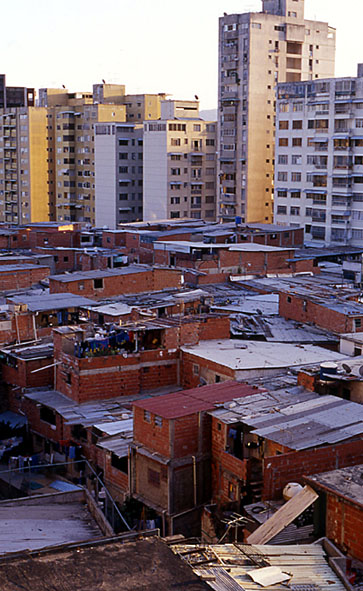

Mais ce qui lui importe, ce sont les femmes. Esclaves des esclaves, elles sont considérées plus bas que terre encore dans ces années soixante-dix où l’autre Simone, le Castor, lance ingénument « qu’on ne naît pas femme, on le devient ». Négresse de Guadeloupe, donc inférieure au mâle et descendante d’esclaves vendus par ses propres frères de la côte africaine, Simone Schwarz-Bart relève la tête. Ne sont-ce pas les femmes qui transmettent la vie et les coutumes en Guadeloupe ? Les hommes ne paraissent bons qu’à boire et à se vanter, changeant de femelle comme de chemise, larguant les gosses venus au hasard. Même leurs révoltes du travail sont dérisoires.

Ce sont les femmes qui plantent et qui récoltent, qui enseignent les histoires et qui soignent. Télumée est l’une d’elles. Confiée par sa mère désorientée à sa grand-mère, « haute négresse » nommée Reine Sans Nom dans un hameau de cases en bois de Fond-Zombi, une ravine dans le trou du cul du monde, la petite fille grandit et se forme à l’exemple de son ancêtre. Elle suit l’école primaire où elle rencontre le négrillon Élie, fils du bar voisin, elle se forme en violon dès 13 ans, ses « deux seins » en avant et ses deux fesses en arrière. Ils se sentent destinés l’un à l’autre.

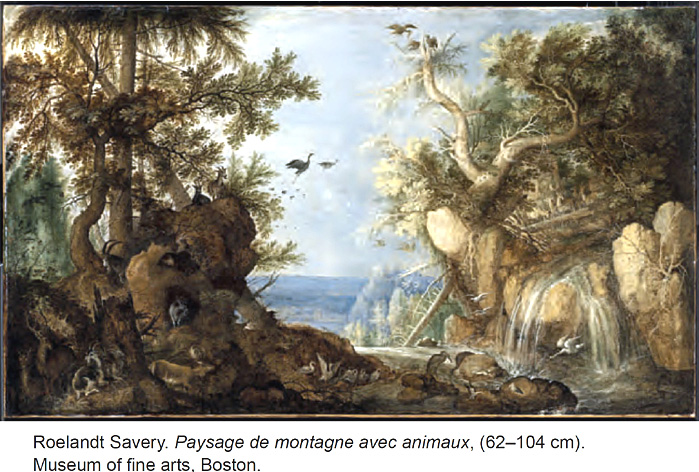

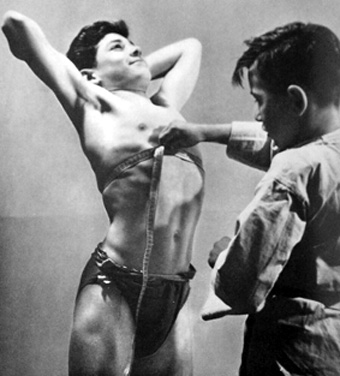

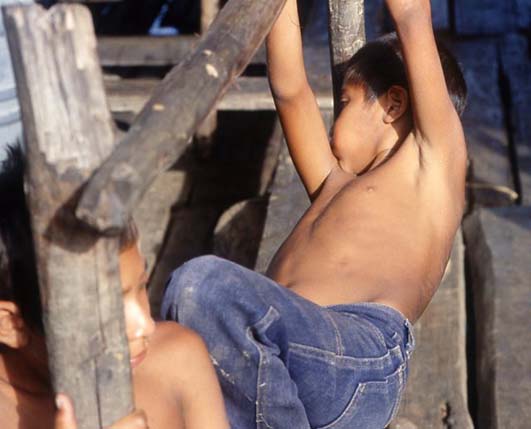

Et c’est le mariage devant tous, dès 16 ans, Élie embauché par le scieur de long Amboise, de trente ans plus vieux, Télumée domestique auprès d’une famille de Blancs. Elles les quitte pour rejoindre son aimé dès que la case qu’il a promis de construire est prête. « Plus haut, entre les troncs des mahoganys, j’aperçus l’échafaudage des scieurs. Élie était sur la plate-forme et le nègre Amboise se tenait au sol, les jambes écartées, cependant que la lame dentelée montait et descendait dans un nuage de sciure. Je m’assis à distance et contemplai les deux hommes en sueur, Amboise, grand arbre sec et noueux qui avait déjà jeté ses fruits, et mon Élie au torse mince, aux attaches encore indécises de l’enfant que j’avais rencontré, quelques années plus tôt, sur le bord de la rivière ».

Tout se passe bien un temps, aucun enfant ne vient, Élie s’entiche d’une autre variété en la personne de Lætitia, la rivale de Télumée depuis toute petite. Il se met à boire, à déserter sa couche, à la battre. Puis il disparaît avec sa maîtresse. Télumée connaît le sort des négresses, prise et jetée, à jamais esclave des hommes et des mœurs. Sa grand-mère passe au-delà et Télumée déménage sur un lopin loué par un Blanc ; elle y cultive un petit jardin et se loue comme coupeuse de cannes.

Sa solitude la fait retrouver le nègre Amboise, qui se met avec elle. Toujours aucun enfant, mais la sagesse du vieux nègre qui est allé en France et a mesuré l’indifférence des Blancs. « Déjà, dans la bouche de sa grand-mère, Amboise avait appris que le nègre est une réserve de péchés dans le monde, la créature même du diable. » Comme il a connu la France, les travailleurs de la canne lui demandent de les représenter auprès du patron de l’usine de sucre et de rhum ; ils militent pour deux sous de plus. C’est non et un jet de vapeur grille les meneurs, dont Amboise qui en meurt.

Télumée se retrouve donc seule à nouveau, une fillette lui est confiée bébé, toute malade, et elle en fait une belle adolescente jusqu’à ce qu’un demi-demeuré la lui ravisse par pure méchanceté. Vieillie, stérile, Télumée mesure alors son parcours de négresse plus bas que terre, le dernier barreau dans l’échelle des êtres. « Au beau milieu de cette incertitude nous vivons, et certains rient et d’autres chantent. J’ai cru dormir auprès d’un seul homme et il m’a vilipendée, j’ai cru le nègre Amboise immortel, j’ai cru à une enfant qui m’a quittée, et pourtant, sans trop savoir pourquoi, je ne considère rien de tout cela comme du temps perdu. Peut-être bien que toutes les souffrances, et même les piquants de la canne, font partie du faste de l’homme, et peut-être bien qu’en le regardant d’un certain œil, en me penchant d’une certaine manière, il me sera possible, un jour, d’accorder une certaine beauté… »

Une langue riche et des noms locaux qui roulent, imagés et naïfs mais vrais comme la terre; un roman de femme qui parle des femmes pour réhabiliter leur destin méprisé ; une certaine acceptation du destin doux-amer, où l’on ne peut séparer le bon du mauvais. Le meilleur roman de l’autrice, dit-on.

Grand prix 1972 des lectrices de Elle.

Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle, 1972, Points Seuil 1995, 256 pages, €7,90, e-book Kindle €6,99 (mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents