Le tome 1 a déjà été chroniqué sur ce blog.

Après Une Idée apparaît, La Métaphore se déplace. Les titres ne sont pas neutres chez Murakami. L’Idée, c’est le Commandeur, un personnage de soixante centimètres de haut apparu au narrateur après l’ouverture de la fosse cylindrique dans le tome 1. Une idée est une sorte de concept rationnel qui se manifeste hors du réel, dans une dimension parallèle issue peut-être de l’imagination de celui qui la perçoit. L’auteur en laisse libre l’interprétation, acceptant le fait subjectif tel qu’il est. La Métaphore est en revanche une image-miroir, transposition du concret à l’abstrait souvent néfaste et puissante lorsqu’il s’agit de Double Métaphore, telle l’homme à la Subaru, figure effrayante de macho violent évoquée dans le premier volume et qui dort probablement comme un monstre « nazi » en chacun. L’auteur met en place ces notions puis les laisse vivre – et cela crée une histoire. Je la trouve pour ma part passionnante.

Elle est pourtant inscrite dans la banalité des jours qui passent sur cette montagne non loin d’Idowara au sud de Tokyo, dans la semi-solitude du narrateur. Il est peintre et s’est isolé après la séparation d’avec sa femme, qui l’a demandée. Il a renvoyé les papiers de divorce à son avocat et considère que sa vie doit changer. Il ne peint plus de portraits sur commande, lucratifs mais sans âme ; il peint pour lui-même, dont un portrait de Menshiki, son voisin riche et méticuleux qui vit en solitaire sur le versant d’en face et conduit une Jaguar V8 d’argent étincelant. Comme l’auto, Menshiki est une belle mécanique, soignée et puissante, qui consomme beaucoup. Le narrateur se contente d’une Toyota Corolla achetée d’occasion et qu’il laisse toute poussiéreuse.

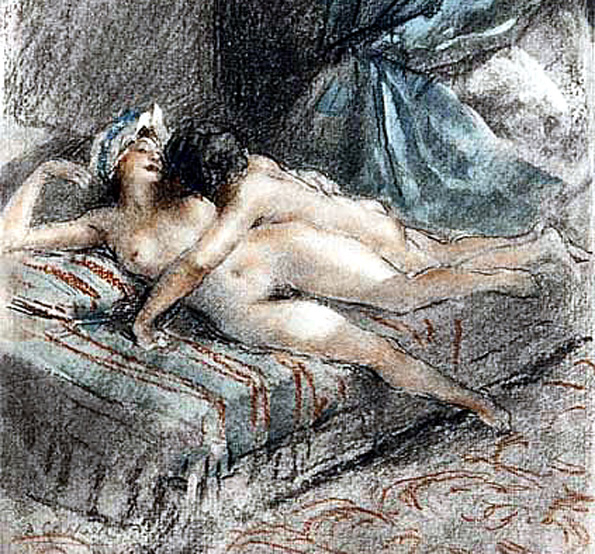

Le portrait révèle Menshiki à lui-même, jusqu’à un certain point, mais surtout au narrateur. Devant un verre de whisky occidental de marque, le voisin avoue qu’il est peut-être le père d’une fillette de 13 ans, Marié (prononcez Malié), que la mère a peut-être conçue avec lui lors d’une baise torride de séparation dans le bureau de Tokyo. Curieusement, le narrateur possède sexuellement en rêve Yuzu son épouse, dont il est séparé, en déversant dans son vagin endormi des litres de sperme – avant que son ami des Beaux-Arts Masahiko lui dise que Yuzu est enceinte… Le narrateur s’est-il transporté en puissance vitale pour ensemencer en songe son épouse ? Ou celle-ci est-elle enceinte de son nouveau petit ami, qu’elle quitte d’ailleurs aussitôt ? Comme Menshiki, le narrateur doute et reste dans l’entre-deux. Ce sera une fille et elle s’appellera Muro (qui veut dire caverne) tout comme la grotte dans lequel le narrateur à 13 ans a emmené sa petite sœur avant que celle-ci ne meure. Tout est lié, tout fait lien.

Car Menshiki demande au peintre de faire le portrait de Marié, façon pour lui de passer « par hasard » et de lier connaissance avec sa peut-être fille. Marié est une enfant qui aborde l’adolescence avec la crainte que ses seins ne poussent pas et avec une faculté aigüe d’observation des adultes. Ce pourquoi toute éducation doit être amour mais surtout exemple ! Elle s’entend bien avec le narrateur car lui aussi sait observer – c’est son métier – et ne juge pas socialement les gens ; il se contente de les dessiner tels qu’il les perçoit intuitivement dans la globalité de leurs facettes. Lui est un homme sans qualités qui s’imbibe de ses semblables pour les exprimer.

La fosse derrière la maison ouverte est refermée mais elle a relâché dans le présent des forces qui se manifestent et influent sur les comportements. « Mêlant leurs racines au sein de l‘obscurité, mes pensées et celles de la fosse semblaient échanger leur sève entre elles », observe le narrateur p.64. Dans le bouddhisme zen, rien n’arrive jamais par hasard mais par enchaînement des causes et des conséquences ; chacun crée son propre karma (destin) par ses actes durant ses réincarnations successives. Le destin du narrateur s’est lié avec celui de Menshiki via son portrait et son aide pour la fosse, tandis qu’il est lié avec le peintre nihonga Tomohioko Amada qui se meurt de sénilité via son fils ami Masahiko et surtout via la peinture qu’il a découverte au grenier de la maison, un tableau soigneusement emballé caché là pour raisons personnelles : Le meurtre du Commandeur. Lequel semble avoir été peint sous l’emprise d’une forte une émotion après les événements de la Vienne nazie, Amada ayant été entraîné par amour dans un acte de résistance qui s’est mal terminé pour sa petite amie. Cette aura maléfique émane aussi de l’homme à la Subaru, entrevu par le narrateur lors de son périple initial pour se remettre de la séparation d’avec sa femme, qu’il a voulu peindre sans oser achever le tableau pour ne pas faire surgir des forces mauvaises. Tout est lié, tout fait lien.

Il serait trop long de narrer les aventures des personnages pris dans les rets de leur destin, mais le narrateur finit par sauver Marié qui a disparue par une sorte d’accouchement conceptuel dans le monde des Métaphores, en lien avec la grotte où sa petite sœur se sentait bien enfant. Dans le réel, la grotte est une vaste demeure où Marié s’est piégée elle-même, poussée par la curiosité comme la petite sœur du narrateur jadis. Ce mouvement de curiosité a été engendré par l’attention que porte Menshiki à la fillette sous couvert de se lier intimement avec sa tante qui l’élève depuis que sa mère biologique est morte de piqûres de guêpes. Qui engendre qui ? Tout est lié, tout fait lien.

Murakami a l’art de faire que, de la banalité des choses ordinaires, surgissent des choses extraordinaires. Vous saurez tout sur ce que mange le narrateur et la façon dont il le prépare ; comment est vêtu Menshiki, la fillette Marié et la tante Shoko ; quelle voiture conduit chacun selon son caractère : la Corolla pour le narrateur, la Prius hybride pour Shoko, la Jaguar puissante et racée pour Menshiki, la Volvo antique carrée de Masahiko, l’utilitaire Subaru Forester du macho effrayant. Mais de ce réalisme aigu (issu de la névrose obsessionnelle japonaise) surgit un surréalisme fantastique comme une irruption de la dimension cachée des êtres et des choses (issue du shinto et du bouddhisme zen). « Personne ne sait comment sont les choses réelles (…). Tout ce que l’on voit avec les yeux résulte en fin de compte uniquement de la relation entre des choses et des phénomènes » p.325. L’existence en devient passionnante – et le roman aussi, décalé, étrange, issu du tréfonds de la culture japonaise.

« Le juste rapport se crée à mesure que je progresse », observe le narrateur p.370. Tout comme une œuvre peinte, un livre qu’on écrit, une existence que l’on vit. Le rapport doit se créer personnellement entre le rien et l’être, les rails du destin et les actes personnels. C’est cela qui fait l’histoire – et ce pourquoi le portrait de Marié est inachevé.

Haruki Murakami, Le meurtre du Commandeur 2 – La métaphore se déplace, 2017, 10-18 2019, 550 pages, €9.60

Les livres de Haruki Murakami déjà chroniqués sur ce blog

Commentaires récents