L’auteur est connu pour ses romans policiers, dont le célèbre Nécropolis – la cité des morts, paru en 1976. Décédé il y a un an à 89 ans, en mai 2023, Herbert Lieberman était New-yorkais et possédé par toutes les hantises de l’Amérique des pionniers. Ce roman-ci met en scène une bande d’adolescents des deux sexes, frères et sœurs, élevés en cage dorée dans un vieux château français du XIIe siècle transporté pierre à pierre dans une île du nord-est des États-Unis et entouré de grandes forêts où vit une tribu de nains consanguins dégénérés aux mœurs primitives. Nous sommes entre le roman policier, la science-fiction et la fable philosophique.

Car il y a une intrigue policière : le meurtre du père, venu comme chaque année passer une semaine à interroger un à un ses enfants sans qu’ils le voient, pour se garder de toute émotion. Il ne veut juger que des résultats de l’éducation et de l’hygiène qui leur est imposée. Un policier est venu du continent, le colonel Porphyre, accompagné de quelques-uns de ses hommes. Qui a tué ? Chaque adolescent voulait le faire, mais qui l’a vraiment fait ? L’énigme se résoudra à la fin.

Mais pas sans un passage obligé par les autres thèmes du roman. Il est d’anticipation car il se situe vers les années 2070, bien longtemps après l’époque de son écriture ; là encore, le lecteur découvrira pourquoi vers la fin. Science car le père est un milliardaire excentrique (l’argent conduit à tout pouvoir, ou presque), qui a décidé de faire faire des recherches sur la longévité. Il a embauché pour cela un ancien médecin nazi (la grande mode aux États-Unis au début des années 1990), lui a installé un laboratoire secret dernier cri où il peut réaliser toutes es expériences sur les souris blanches, les rats de laboratoire, les chiens et les singes. Les années passent et les recherches sont prometteuses. D’où son application à l’humain.

Fiction car Jones, le père, teste la molécule, ça marche. Il décide alors d’une expérimentation à grande échelle dans des conditions soigneusement contrôlées depuis la naissance ; pour cela, il lui suffit d’engendrer ses propres enfants avec différentes femmes choisies sur plan, en fonction de paramètres génétiques, d’hygiène et de santé. Engrosser une femme par jour (comme Georges Simenon), lui permet assez vite de disposer d’un cheptel suffisant pour tester son protocole de longévité. D’où ce château fermé où les ados vivent en vase clos.

Des sept adolescents du château (il existe d’autres centres de par le monde), Jonathan est le narrateur. Il est le puîné derrière Cornélius, un peu retardé. Puis suivent Sofi, Ogden et Leander, Letitia, et la plus petite : Cassie. Les âges ne sont pas à très assurés car nul ne connaît sa date de naissance, ni ne fête son anniversaire, et il n’y a pas de miroir dans les pièces pour se regarder. Tout est soigneusement maîtrisé dans ce château, l’éducation classique littéraire, mathématique, musicale et sportive, le nombre de calories par repas, pas plus de 600, et la température extérieure fraîche qui garde les corps en légère hypothermie à 32° centigrades. Les fenêtres sont closes et les ados ne sortent jamais pour conserver une atmosphère contrôlée, comme en laboratoire. Ce sont les conditions les meilleures pour vivre le plus longtemps.

L’assassinat de Jones va briser cette routine et remettre en question l’expérience. Devant le colonel policier, Sophie avoue avoir transpercé d’une fléchette la gorge de son père qui dormait, après la soirée et le bal en son honneur. Puis c’est Jonathan qui avoue l’avoir d’abord étouffé avec un oreiller. Mais la cause de la mort n’est, selon le légiste, ni la plaie au cou, ni l’asphyxie… Tous sont perturbés par la disparition brusque de Leander, le plus joli et le plus gentil de la fratrie. Il est plus jeune que Jonathan et son frère préféré. En revanche, Ogden le défie sans cesse et le hait. La rumeur veut qu’une fois l’an l’un des enfants soit appelé ailleurs, après entretien avec le père. Cette année, c’est le tour de Leander, qui disparaît lors d’un tour de magie de l’oncle Toby. Ce dernier, frère cadet de Jones, assure avec le signor Parelli et Madame Lobkova, l’éducation des enfants et la bonne marche du château. Amateur de jeunesse, il couche volontiers avec ses nièces.

D’ailleurs, la sexualité est non seulement permise mais aussi encouragée chez les adolescents. Cassie vient rejoindre Jonathan la nuit dans son lit :« J’embrasse les seins de ma petite sœur, elle gémit doucement. Nous nous frottons l’un à l’autre, exactement comme nous l‘ont appris oncle Toby et Madame Lobkova au début de notre puberté – que Jones considère comme l’âge idéal pour commencer sa vie sexuelle. N’ayez de relations qu’avec les membres les plus proches de votre famille, ceux dont vous savez qu’ils n’ont pas de maladie. Ressentez de la joie, nous prêchait-t-il. Pas de la concupiscence. La concupiscence vous ravale au rang des bêtes » p.43. Une philosophie libérale de l’éducation contrôlée bien loin de Rousseau. Le sexe, la reproduction, tiennent d’ailleurs une grande part dans ce roman d’anticipation.

Leander est peut-être encore vivant et Cassie part à sa recherche, une porte de poterne étant mystérieusement ouverte alors que les issues restent toujours closes. Pourquoi ? Elle laisse un message à Jonathan, son grand-frère préféré, qui part à sa recherche en pleine nuit. La forêt est sombre et les huttes des Hommes des bois ne tardent pas à apparaître, avec de grands feux devant. Cassie est-elle prisonnière ? Jonathan n’a pas le temps d’en savoir plus, il est assommé et se retrouve nu, enchaîné, dans une hutte crasseuse où il est laissé dans boire ni manger durant une journée entière.

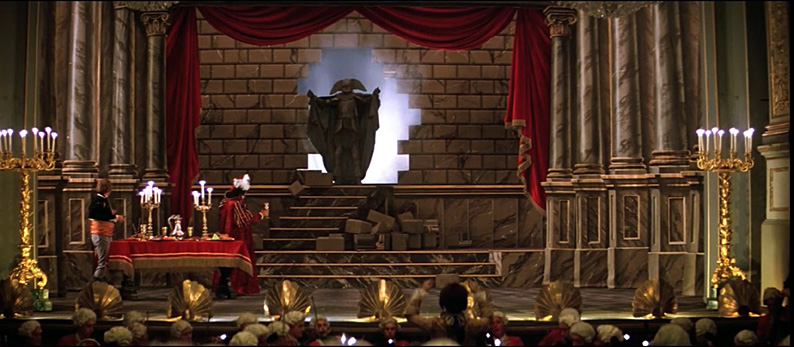

Puis un groupe de jeunes des bois viennent le rosser avant que surgisse une femelle adulte qui les chasse, le nettoie, l’abreuve et le nourrit, avant de l’exciter et de le chevaucher sauvagement. Il jouit comme jamais, dans la crasse alentour et sous le corps difforme de la naine qui se tortille en un rythme savant. Il est alors rhabillé d’une simple tunique et emmené enchaîné vers un temple où on le place dans un cercueil, celui de Jones, et où il reste enfermé, couvercle vissé, une nuit complète. Au petit jour il en est extirpé, puis emmené devant la foule, où il est couronné roi. Sa seule fonction sera de baiser chaque nuit avec la Femme des bois pour l’engrosser et engendrer une espèce moins dégénérée. Il ne peut rien faire d’autre. Il revoit Leander et Cassie, prisonniers, mais ne peut les approcher. Leander est comme absent, terrifié par ce qui lui est arrivé. Lui qui devait être roi n’a pas supporté l’épreuve de l’enlèvement et du cercueil. Trop sensible, il est devenu fou et parqué avec les spécimens dans un baraquement de camp entouré de barbelés.

C’est le colonel Porphyre qui va délivrer Jonathan, Leander et Cassie, avant de les ramener à grand peine au château. Où les Hommes des bois ne tardent pas à les assiéger, tandis que les membres du personnel et les savants ont fui en emportant richesses, armes et nourriture. Porphyre attend des renforts du continent, mais le téléphone est coupé par les sauvages et le siège devient critique. Occasion pour les adolescents d’apprendre quel âge ils ont et à quoi leur existence a pu servir… La trame ne se dévoile en effet qu’à la fin, et tout ce que j’ai pu dire ci-dessus n’est qu’en guise d’apéritif.

Il y a quand même une incohérence logique due au temps qui passe. Les adolescents ne cessent d’apprendre et de s’exercer, durant des années. Mais on se demande à la fin pourquoi ils ont si peu retenu durant tout ce temps passé. Avec ce protocole d’éducation soigné, ils devraient être devenus des génies, ou du moins des garçons et des filles avisés et intelligents. Or il n’en est rien – paradoxe de l’intrigue… Leur développement mental ne semble pas suivre leur développement corporel.

Curieux roman inclassable que ce policier de science-fiction philosophique, quelque part entre Dix petits nègres (réédité sous le titre woke Ils étaient dix), L’île du docteur Moreau, La ferme des animaux, Sa majesté des mouches et Le monde perdu. Une puissance onirique rare en ce siècle de spécialisation étroite où les gens ne veulent plus sortir de leur case, ni les romans de leur nombrilisme ou de l’Hâmour convenu. A lire ou relire !

Herbert Lieberman, Le Maître de Frazé (Sandman, Sleep), 1993, Points Seuil 1995, 459 pages, occasion €1,97

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents