Une déception. Philip K Dick a dû se griller les neurones à force d’avaler des psychotropes, au point que son imagination est bridée et qu’il a besoin de l’attelle d’un nègre pour écrire ses romans. On lit ce K Dick devant la tombe de ce qu’il fut. L’histoire est banale, l’invasion de la Terre par des vers ganymédiens, espèce évoluée qui n’a plus besoin de membres et reste constamment assistée par les larbs (des larbins), sous-espèces dominées et soumises. Les vers veulent asservir les humains comme ils l’ont fait dans la galaxie pour d’autres espèces.

Sauf que l’humanité est et a toujours été divisée, des rebelles surgissant à chaque autocratie. C’est le cas du Tennessee, Etat désormais indépendant gouverné par de grands propriétaires blancs assistés par leurs « Tom » (pour oncle Tom, autrement dit visant dans des cases). Mais la révolte des Nigs (Nègs – nègres) subsiste dans les montagnes, avec l’intelligent Percy X, qui a fait des études en même temps que la prêtresse des médias Joan Hiashi. Lui est noir et elle jaune, d’origine jap – toutes les races que l’Amérique de Johnson déteste en ces années soixante.

Un jour de résistance, Gus le gros propriétaire blanc, découvre une cache d’armes sophistiquées cachées là par l’ONU. Il cherchait un trésor, rêvait d’une kyrielle de filles jeunes et conservées pour l’avenir, il tombe sur des machines à illusion façonnées selon les théories du célèbre psychiatre Balkani. Lequel fascine le Ganymédien Mekkis, gros ver indépendant à qui ses collègues ont fourgué la pire province de la Terre pour la gouverner. Entre Gus et Mekkis va se jouer l’avenir des espèces, l’individualisme ou le collectivisme, avec pour enjeu l’identité.

Tout se passe comme si Ganymède était l’Union soviétique – ennemi héréditaire des États-Unis au temps de la guerre froide – et les Ganymédiens des communistes qui ne fonctionnent que selon l’Esprit collectif, chaque mental fusionnant pour débattre et prendre une décision, comme un Politburo. Impérieux, sûrs d’eux-mêmes et dominateurs, considérant leur planète comme la plus évoluée et destinée à « aider » les espèces inférieures en les faisant servir leurs personnes, sans aucune pitié, les Ganymédiens sont de vrais staliniens en imitation des nazis. L’extrême-centralisme a du bon par sa force d’exécution, mais du mauvais parce qu’il inhibe toute initiative et toute adaptation. Toute ressemblance avec un certain Poutine est évidemment fortuite – mais diablement réaliste. Les vers vont s’en mordre le tronc lorsque Percy X imaginera de les détruire en bloc d’un seul coup de machine à désidentifier.

Car Percy X est le Pionnier mythique de l’Amérique sauvage, le rebelle sans cause à la Malcolm X qui veut seulement vivre libre. Les machines qu’il actionne fournissent aux humains asservis par les vers des illusions qui les font se battre contre des moulins à vent et les épuisent, invulnérables puisque irréelles. Seuls les robots les ignorent car ils ne pensent pas. Ou ceux qui ont perdu le sens de l’identité, comme Joan une fois passée entre les mains du psy.

Évidemment le Bien triomphe du Mal et l’Amérique des pionniers triomphe de l’empire tyrannique à la soviétique des répugnants vers de Ganymède (satellite de Jupiter au nom de bel éphèbe échanson des dieux grecs et amant de Zeus). Mais l’aventure ne vaut guère le détour.

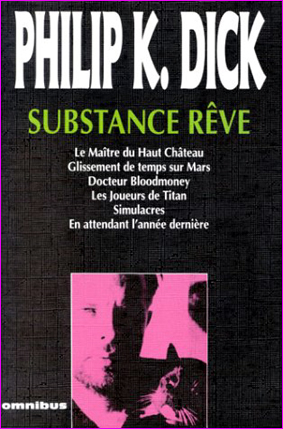

Philip K Dick et Ray Nelson, Les machines à illusion (The Ganymede Takeover), 1967, J’ai lu SF 2001, 222 pages, €6.00

Philip K Dick déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents