Un film culte, sorti en 1991 après la guerre du Golfe, suite d’un précédent film sorti en 1984 après l’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. Ce n’est pas anodin : l’Amérique s’est réveillée et craint la guerre totale universelle. Moins celle menée par les Soviétiques ou les Arabes que celle que rend possible la technologie.

Le mot est lancé : ce sont bien les machines qui menacent l’humanité. Et parmi elles, « l’intelligence » artificielle, les processus automatiques sans âme qui reproduisent la bureaucratie anonyme des bas esprits binaires chez qui tout doit être blanc ou noir. L’envoi par « le rectorat » de Versailles de la lettre aux parents de l’adolescent harcelé qui s’est suicidé dans les Yvelines en septembre 2023 montre combien « l’intelligence » artificielle n’est pas réservée aux machines. Et combien le comportement administratif des je-m’en-foutistes et je-t’emmerde-c’est-le-règlement déshumanise les relations humaines.

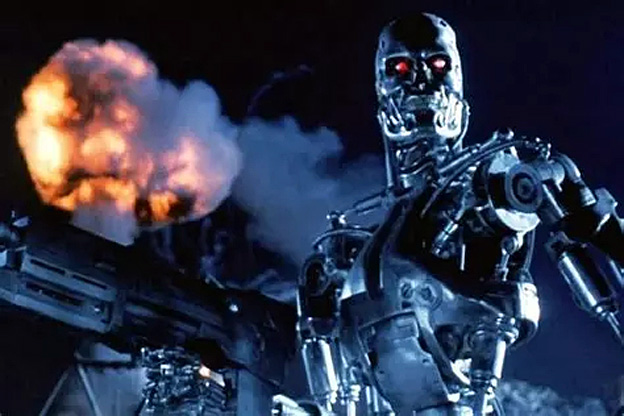

La fiction veut que la découverte de puces électroniques révolutionnaires ait permis l’automatisation des bombardiers (aujourd’hui les drones) grâce à un processus automatique livré à lui-même (tir à vue sur cibles). L’hubris des militaires – évidemment américains – a poussé à la machinisation poussée de tout le système de défense afin d’éviter les émotions humaines et autres retards de riposte. L’ordinateur qui contrôle les machines, Skynet (le nom est aujourd’hui repris par un site de livraisons), a déclenché la Troisième guerre mondiale en atomisant l’Union soviétique afin d’assurer en riposte la pulvérisation des humains à Washington qui voulaient l’empêcher d’agir et reprendre la main.

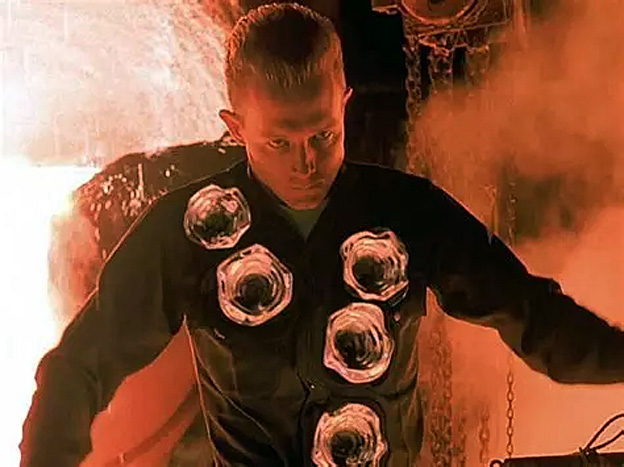

Le Skynet du futur avait envoyé en 1984 un Terminator, cyborg tueur T-1000 en « métal liquide », pour éliminer Sarah Connor (Linda Hamilton), mère du futur John Connor qui deviendra chef de la résistance humaine contre les machines. Raté ! Skynet envoie donc un nouveau tueur cyborg en 1995 (Robert Patrick), juste avant le début de la guerre atomique survenue en 1997, pour éliminer John adolescent (Edward Furlong, 13 ans au tournage). Le John du futur, vers ses 45 ans, envoie lui aussi un cyborg afin de le protéger du tueur, mais ce n’est qu’un modèle T-800 plus ancien (Arnold Schwarzenegger). Il est capable d’apprendre, doté d’une IA assez performante (plus que le niveau atteint aujourd’hui par les chercheurs). Le gamin prendra un malin plaisir à lui enseigner ses expressions d’ado de l’époque comme « claque m’en cinq, hasta la vista Baby ou reste cool sac à merde ». Il est aussi capable de sourire, ce que ne fait pas le T-1000. Ces moments d’humour font beaucoup pour l’empathie du spectateur envers John et envers T-800.

La mère découvre en outre que le cyborg serait « un père parfait » pour son fils, elle ayant raté tous ses amants successifs avant d’être internée en hôpital psychiatrique. En effet, la machine est toujours disponible, prête à jouer à tout, sans jamais l’engueuler ou le battre, et le protégera quoi qu’il arrive. Un bizarre féminisme de la part d’une mère devenue quasi androïde dans sa paranoïa… Mais cette relation ado-cyborg est bien le cœur du film, ce qui en fait probablement le meilleur de la série Terminator.

Terminator 2 se voit et se revoit avec plaisir tant il est empli d’action sur fond d’apocalypse, comme notre époque angoissée le chérit. L’ado est assez banal, ni très costaud ni vraiment sexy malgré sa mèche à la mode, mais débrouillard et d’un calme jamais vu à cet âge en de telles circonstances. La mère séduit moins, en névrotique musclée pas très aimante, fascinée par le cliquetis des armes. Les cyborgs sont comme ils se doit : des machines sans âme qui font leur boulot inexorablement (ainsi qu’on demande à tout militaire américain et à tout bureaucrate français). Le T-800 paraît plus sympathique parce qu’on lui a ordonné de protéger un jeune humain et que cette fonction lui donne le comportement d’une figure paternelle. Le T-1000 est implacable et rusé, tout à fait dans son rôle, le visage-masque impassible comme un soviéto-nazi de caricature.

Les effets spéciaux font moins d’effet depuis qu’ils se sont multipliés avec l’électronique au cinéma, mais les séquences cultes ne manquent pas. A commencer par la première qui voit Schwarzenegger sortir tout nu d’une sorte d’œuf électro-magnétique dans la banlieue industrielle de Los Angeles. Sa prestation dans le bar-billard donne le ton : il en impose par sa prestance, sait ce qu’il veut, résiste aux coups et casse toute résistance des machos rockers bikers californiens fort à la mode en ce temps-là. Il obtiendra vêtements, moto et fusil à pompe sans vergogne et descendra les marches sur un riff de guitare électrique mémorable.

Une autre séquence est la poursuite du gamin en moto que menace un énorme truc américain, un camion comme dans Duel de Spielberg. Ce ne sera pas le seul camion à poursuivre les héros mais reste le symbole de la machine macho par excellence qui écrase de sa puissance tout insecte humain sur sa route.

La séquence explosions où la bande des quatre (avec Joe Morton en chercheur coupable) fait tout sauter du labo de technologie de pointe afin d’empêcher (ou de ralentir…) la recherche sur la puce du futur est aussi d’anthologie, avec tirs continus et massacre de bagnoles de flics à l’américaine.

Enfin l’ultime séquence du suicide du cyborg protecteur dans la fonderie, après une violente et douloureuse bagarre avec le cyborg agresseur dont le métal liquide se reforme au gré des formes qu’il prend, reste dans les mémoires comme un moment d’émotion. L’ado a récupéré sa mère mais perd son père de substitution : il devient adulte. Mais l’IA a compris le sens de l’émotion humaine via les larmes. Peut-être est-elle capable de s’humaniser et de quitter le binaire glacé des machines ? C’est du moins le sens que tente maladroitement de suggérer Sarah Connor en voix off.

DVD Terminator 2 – Le jugement dernier (Terminator 2: Judgment Day), James Cameron, 1991, avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick, Edward Furlong, Joe Morton, StudioCanal 2017, 2h11, édition remasterisée €9,99 Blu-ray 3D €36,61

Commentaires récents