Un conte de fées dans la verte Erin. Tel est le rêve de John Ford le réalisateur, Irlandais émigré devenu « Yank ». Il met en scène un garçon né en Irlande, Sean Thornton (John Wayne), émigré aux États-Unis avec sa mère à la mort de son père, pour survivre. Il est devenu boxeur « hussard » et a acquis une certaine réputation en même temps que l’aisance. Mais il a un jour de match tué son adversaire sans le vouloir et il a juré désormais de ne plus se battre. Il retourne donc au pays de ses ancêtres pour y mener une vie tranquille.

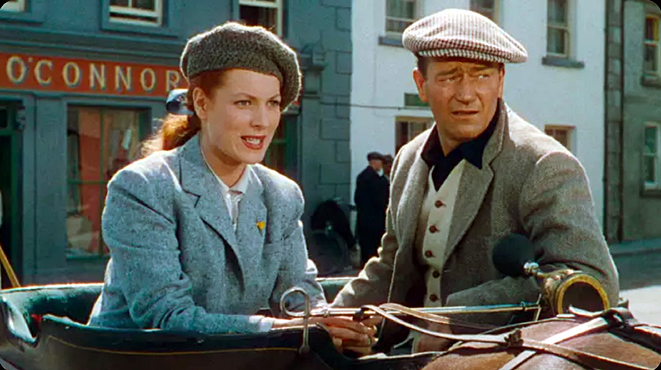

Dès son arrivée – en retard – par le train à vapeur pittoresque aux quatre wagons verts, il assiste à une « irlandade », une polémique entre le chauffeur, le chef de gare, le porteur, le pelleteur de charbon et une commère pour savoir comment rejoindre le village depuis la gare. Un cocher taiseux et malin au nom irlandissime de Michaleen O’Flynn (Barry Fitzgerald), lui prend tout simplement sa valise et son sac de couchage (inconnu en Irlande) pour les porter dans sa carriole à cheval. En chemin, Sean voit courir derrière ses moutons dans les vertes prairies une apparition rousse et robuste en robe rouge et bleue dont Michaleen lui révèle qu’il s’agit de Mary Kate Danaher (Maureen O’Hara). Mais « pas touche ! » Le terrible frère « Red » Will Danaher (Victor Mc Laglen), esquire et gros propriétaire du coin, veille jalousement sur elle.

Il sait que Sean a « dragué » sa sœur à l’église en lui offrant de l’eau bénite, ce que ne font que les fiancés déclarés ; il devine qu’il l’a déjà embrassée et qu’elle ne s’est rebellée que pour la forme. Il jure qu’il ne l’aura pas. Mais tout le village, jusqu’au curé et au vicaire, se ligue pour favoriser les amours du jeune couple. Ils ont tout aussi mauvais caractère l’un que l’autre mais sont tellement irlandais ! Le gros Red sera mystifié, la fille accordée, le couple marié. Mais lorsque Danaher annoncera son mariage avec Tillane comme si c’était fait, celle-ci s’exclame : elle n’était pas au courant. Non qu’elle ne voudrait pas, l’accouplement est dans l’air depuis un moment, mais elle a sa dignité. Le frère refuse alors de donner sa dot à sa sœur – meubles et somme d’argent hérités de sa mère.

L’histoire rocambolesque se corse. Qu’est-ce que l’argent pour un Yankee qui a réussi ? Il s’en moque de la dot, il préfère la fille. Mais la dot est un statut social pour une Irlandaise et elle ne l’entend pas de cette oreille. Elle se refuse donc à lui bien qu’elle soit prise de passion. Sean agit alors en macho irlandais, au grand aise de son épouse et du village. Il la jette sur le grand lit nuptial, qui s’effondre, avant d’aller coucher dans son sac à côté. Lorsqu’elle part pour Dublin pour le quitter, il la rejoint à la gare et la ramène de force en la tirant par les bras, le col ou les cheveux comme une pouliche rétive devant tout le village – et les employés du train, qui prend encore plus de retard ; une vieille lui tend même un bâton pour la battre, comme il était coutume. Le gros Dahaher l’a provoqué et assommé d’un coup de poing devant tous au pub, et il ne s’est pas rebiffé. Sa femme l’a quitte pour lâcheté à ne pas réclamer son droit. De colère, il se remet donc dans le chemin et se bat avec Danaher.

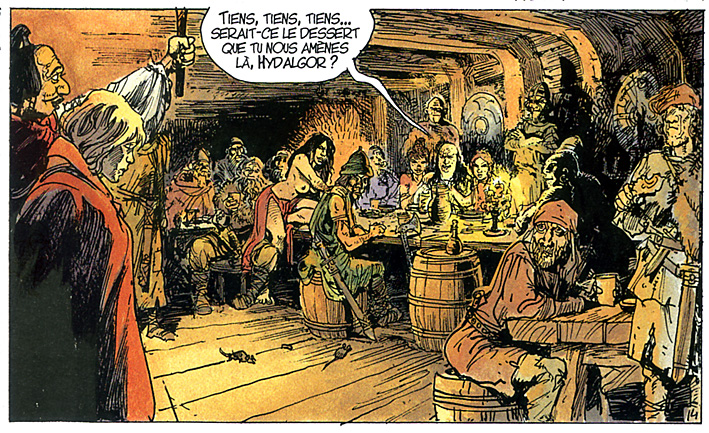

C’est « homérique », comme dit Michaleen. Une bagarre pour rire, comme dans les dessins animés où les coups formidables n’ont aucun effet autre que d’invraisemblables chutes. L’alcool et la bagarre, voilà ce qui soude les hommes – de vrais gaulois de caricature. La réconciliation et la considération, voilà ce qui convient aux femmes. Mary Kate la rousse se retrouve confortée dans ses droits et son statut, elle est heureuse avec son robuste mari qui la défend. Lui est amoureux et enfin accepté, y compris du frère qu’il invite à dîner. Lequel ne tarde pas à se marier avec la châtelaine veuve. Tout est bien au paradis de la verte Erin, comme dans un conte de fées.

John Ford a adapté un court roman de Maurice Walsh pour tourner le film de sa nostalgie, tout en gommant l’aspect politique du roman. Son héros s’appelle Sean et Ford a prétendu être né sous le nom de Sean Aloysius O’Fearna ; son héroïne Mary-Kate porte les prénoms de son épouse Mary Ford et de son amour déçu Katherine Hepburn. Le retour en Irlande a donc une dimension personnelle et cathartique. Il emmène même ses quatre enfants, qui apparaissent dans le film. Sean et Mary Kate devront surmonter chacun leurs propres préjugés et démons intimes pour s’ouvrir à une relation adulte. Quant au pays, il est complice, autant les habitants que la nature même. Le vent souffle en rafale lorsque Sean embrasse Mary Kate, le tonnerre interrompt leur duo près de l’église, la pluie s’abat à seaux comme pour les ondoyer, le saumon mythique échappe au curé dans la rivière. La nature s’exprime, personnage de l’histoire. Comme au jardin d’Éden, tout est concilié : l’humain en son environnement, un vrai rêve pré-écolo.

Ce pourquoi le film est aussi une comédie. Presque tout est burlesque pour un regard américain dans cette Irlande hors du temps : la verdure émeraude omniprésente, la pluie sempiternelle, l’alcool qui coule à flot bien loin de la prohibition, les curés plus soucieux des apparences que du puritanisme, la bagarre qui reste de cour d’école. Même un vieux (le frère de John Ford) se relève de son lit de moribond lorsqu’il entend la rumeur des boxeurs dans la rue. L’Amérique anticonformiste forgée par le Colt et la Bible rencontre la traditionnelle Irlande catholique et patriarcale des femmes soumises vouées à la cuisine, aux gosses et à la maison et des mâles à grande gueule. John Ford réconcilie ces contraires par un humanisme d’après-guerre (passé de mode aujourd’hui) qui prône le combat juste : celui mené pour l’amour dans le couple, pour la tranquillité sociale.

Un gros succès en son temps ; une découverte aujourd’hui.

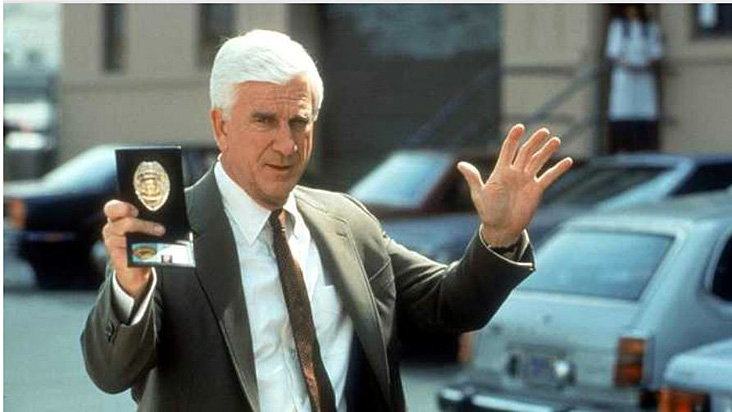

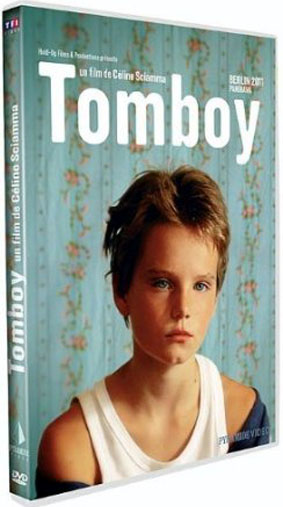

DVD L’homme tranquille (The quiet Man), John Ford, 1952, avec John Wayne, Maureen O’Hara, Barry Fitzgerald et Victor McLaglen, Films sans frontières 2018, 2h09, €17.00

Commentaires récents