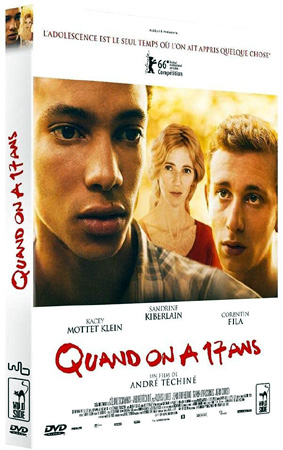

En terminale S d’un lycée d’Ariège Damien (Kacey Mottet Klein, 17 ans), est un bon élève qui récite du Victor Hugo et résout les équations de maths sans problème. Son condisciple Thomas (Corentin Fila, 27 ans) est un métis de congolais qui vit mal son adoption par des paysans frustes et taiseux qui le font trimer, faute de « vrai enfant » à eux après de multiples fausses couches. Il veut devenir vétérinaire pour mieux protéger les bêtes auprès desquelles il a trouvé jusqu’ici le seul amour. Damien le regarde souvent en classe ; ils sont tous deux solitaires et les derniers à être appelés lors de la constitution des équipes de sport collectif.

Un jour Tom fait un croche-pied à Damien en classe. Pour rien, par jalousie de voir sa mère venir le chercher peut-être, l’aimer ouvertement et normalement. Il lui dira plus tard qu’il le trouvait « prétentieux » mais c’est parce qu’il affichait de façon naturelle ce qu’est la vraie vie d’un fils – le contraire de la sienne. De cet acte d’envie va naître une progression d’échanges mimétiques. L’attirance comme un aimant irrésistible que la raison cherche à canaliser dans le refus, les coups, les regards hostiles, mais qui ne fait que s’amplifier justement par cette relation négative. La tourner en positif est tout le projet du film, l’aboutissement de la vérité comme apothéose, tout comme l’acceptation du deuil du père et de Damien ou la naissance de la petite demi-sœur de Tom.

Les nausées de la mère adoptive de Thomas, isolée dans sa ferme de montagne, font intervenir Marianne, la mère médecin de Damien (Sandrine Kiberlain) ; outre la fièvre, elle attend un bébé et doit être hospitalisée. Marianne propose spontanément à Thomas de l’héberger chez elle en attendant ; il sera plus près de l’hôpital et du lycée et pourra mieux réviser. Car ses notes sont en chute au premier trimestre et ses bagarres avec Damien le font surveiller du proviseur. Les garçons disent que c’est fini mais c’est irrésistible, ils ne peuvent faire autrement que de s’exciter mutuellement. A 17 ans on est plein d’énergie et il faut l’épuiser, par la boxe pour Damien avec Paulo, un ami de son père, et par la course aller et retour d’une heure à chaque fois pour attraper le bus du lycée pour Tom.

La cohabitation va les tourner l’un vers l’autre. Père absent d’un côté, adoption par dépit de l’autre, les deux garçons sont psychiquement orphelins. Ils cherchent à s’ancrer dans l’affectif même si Damien a sa mère, indulgente, généreuse et dynamique, et Tom ses bêtes qu’il désirerait soigner en vétérinaire plus tard. Tom apprécie Marianne, il en est peut-être même vaguement amoureux, comme la mère qu’il aurait désirée. Damien le voit se faire ausculter torse nu et provoque Tom en lui demandant si cela l’a fait bander. Thomas l’invite à le suivre dans la montagne et se met nu devant lui pour plonger dans le lac glacé, comme un refus physique et une invite au désir. Damien ne sait plus où il en est et cherche sur le net une rencontre masculine pour voir s’il est « attiré par les hommes ou simplement par Thomas ».

Montagne, nature, saisons, éveil du désir, violence physique issue de la pulsion sexuelle inavouée qui ne s’apaisera qu’en mettant des mots entre eux après les coups et avant les gestes d’union, tout part de l’intérieur. La famille, le lycée, la société, ne sont que le décor des tourments psychiques. S’ils détonnent parfois dans les garçons en devenir (la mort du père de Damien, pilote d’hélicoptère militaire au Mali, la naissance d’un bébé « vrai » chez les parents adoptifs de Tom), ce n’est qu’amortis par ce qui est principal : la pulsion. Celle-ci ne s’assouvira que dans la possession réciproque des mains, des bouches, des corps. Elle viendra en son temps, directe, immédiate, sans s’y appesantir : un aboutissement du désir, une normalité acceptée des années 2000. Sans « honte » comme le croyait Damien de Tom, mais par « peur » avoue celui-ci. La peur de la première fois, comme les hétéros pour le sexe opposé.

La terminale est une fin d’enfance, surtout en France où l’on infantilise très tard par tropisme paternaliste romain-catholique. Le jeune de 18 ans est encore immature même si la société lui permet – du bout des lèvres – une expérience sexuelle, mais pas avant 15 ans et avec le sexe opposé, une fille consentante par écrit et devant témoins sous peine d’accusation de « viol ». Et voilà pourquoi votre démographie est muette, peut-on dire en paraphrasant Sganarelle (Le médecin malgré lui). La hantise catholique du sexe comme cause de l’immigration, de l’adoption à l’étranger, des problèmes d’intégration de la jeunesse (survalorisée), du terrorisme et de la guerre au loin qui tue, la société malade… Le film fait réfléchir à cet engrenage par-delà l’incertitude identitaire personnelle des deux garçons. Eux, lumineux, vivent leur vie au ras de leur terroir et par tout leur corps, arpentant la neige ou se jetant dans l’eau glacée, nourrissant les vaches et soignant les agneaux, se mesurant à la lutte et aux poings pour s’éprouver et s’évaluer, finissant par s’entredévorer, s’entrejouir, s’aimer.

DVD Quand on a 17 ans, André Téchiné, 2016, avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, Alexis Loret, Wild Side Video 2016, 1h49, €11.00

Commentaires récents