Pour moi, toute croyance métaphysique est du ressort de l’intime.

Nul ne peut se mettre à la place d’un autre à cet égard. Il s’agit en effet des fins de l’existence et de l’éventuel au-delà. Aucune « preuves » n’en peuvent être données autres que la Présence, ou l’envie de suivre un être exemplaire. La conviction naît en chacun, par conversion profonde ou par abandon au Guide, modèle de perfection ou maître de vie. Paul est renversé sur le chemin de Damas, Claudel bouleversé derrière le pilier droit du chœur de Notre-Dame. À l’inverse, Pascal fait le pari raisonné de croire, avant d’être saisi de « feu ». Je respecte ces convictions, puisqu’elles sont de l’ordre de l’intime. Mais je ne tiens pas à ce qu’un prosélytisme quelconque envahisse mon existence. En cela, je suis « laïc ».

Je distingue en effet la foi et l’église, la croyance et la tradition religieuse.

Pour ma part, je ne suis pas un « croyant ». Sur le fond métaphysique, je reste à la porte. Les spéculations sur ce qu’on ne peut pas connaître me paraissent stériles, elles n’ont pour moi pas de sens, pas de signification. Ou plutôt, ce qu’elles signifient n’est pas ce qui rationnellement me touche, ni ne me passionne, ni sort du ventre. Le sens est hors de toute raison, dans l’angoisse profonde et l’espérance – pas dans l’entendement mais dans l’émotion et l’instinct. Le sens humain n’est donc pas complet, inabouti. Il n’y a « pas de sens » parce que ni l’instinct, ni l’émotion ne sont « penser ».

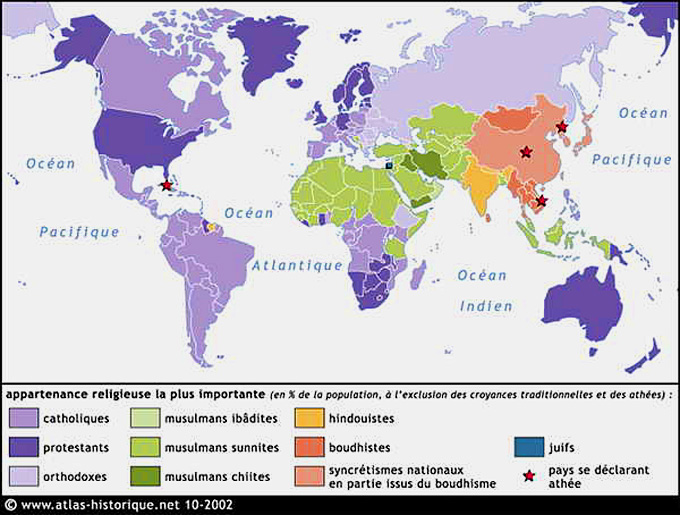

Toutes les religions universelles se ramènent au fond à deux dispositions :

- Un abandon face à l’adversité (croire, tout simplement, sans raison)

- Le refus de la réalité et l’espérance qu’un autre monde est possible (sans que l’on fasse quoi que ce soit pour qu’il advienne)

Autrement dit la trilogie catholique : la foi, l’espérance et la charité.

Il s’agit bien de propensions intimes, irraisonnées, qui ressortent d’un déficit du vital, d’une déprime intérieure, de l’émotionnel exacerbé et de l’affolement face à tout ce qui change, qui bouge, qui surprend, d’un désir d’abdication et de refuge, d’être à nouveau petit enfant irresponsable que papa ou maman prend en charge. Avez-vous noté que les périodes de foi mystique naissent lors des grands bouleversements des peuples, dans l’Exil à Babylone, durant la migration hors d’Égypte, lors de la colonisation romaine, à la fin de l’Empire lézardé par les jeunes et vigoureuses invasions barbares, lorsque la Renaissance incite à la Réforme, après la chute de la dernière monarchie française et la défaite face aux Prussiens, à la suite de la boucherie de 1914, depuis la crainte sur le pétrole ou le nucléaire et les angoisses sur le climat, à la suite de l’échec des « printemps » arabes et du chaos qu’y a mis la liberté dans des pays encore archaïques ?…

Et pourtant, « l’autre monde » possible existe : il est celui d’à côté – pas celui d’hier ni celui d’au-delà.

Il est ce monde des autres qu’il nous faudrait découvrir, explorer et penser : Babylone pour les Hébreux, Rome pour les Juifs, les dits ‘barbares’ pour les Romains, les Protestants pour les Catholiques, l’Allemagne pour les Français après Sedan et avant 14, l’imagination, la recherche et l’inventivité industrieuse pour le climat et la gestion des ressources, l’islam même pour les ignorants qui n’ont jamais lu le Coran ni abordé la culture ni l’histoire…

Mais, plutôt que se colleter aux réalités, il est tellement plus facile de s’évader dans les fumées de l’Ailleurs, n’est-ce pas ? L’avenir radieux est sans cesse remis à demain car “le diable” (ou les Méchants) l’empêchent de se réaliser ici et maintenant. Il faut donc “prier”, se ressourcer dans “la foi”, la doctrine pure et sans tache, le littéral des Livres saints (Bible, Coran ou Das Kapital) et faire confiance aux clercs, ayatollahs, imams, rabbins, gourous, commissaires politiques gardiens de “la ligne” ou intermédiaires autorisés par l’Église entre Dieu et les pécheurs. Ne pas penser soi, s’abandonner entre les mains du Père, se soumettre (sens du mot islam).

Est-il étonnant que ceux qui s’abandonnent le plus à l’au-delà soient ceux à qui la réalité de leur présent ne fait aucun cadeau ?

Les post-Romains se réfugient en monastères, hors du temps, dans un espace clos. La France féodale est angoissée de l’an mil, inquiète du Diable et des sorcières, aspirant à pèleriner pour chasser l’hérétique en Languedoc, sur le chemin de Jacques, et demain à Jérusalem. La mystique rhénane naît dans l’Allemagne des Grands Féodaux. Les pauvres Espagnols partent se tailler des empires en Amérique. Les Puritains anglais, persécutés, partent défricher la terre promise outre-Atlantique. Il n’est pas jusqu’aux hippies des années 60 sur les chemins de Katmandou, de Goa et de Bali qui n’aient été voir ailleurs, tenter de vivre autrement, s’évader dans la fumée et élever pour un temps des chèvres en tissant leurs vêtements. Ou Daech et son culte de la violence et du martyre, qui attire les âmes faibles éprises de discipline et d’absolu.

Dans tout cet exemplaire dépressif et auto-répressif, même les soi-disant laïcs, écolos mystiques qui se croient à gauche aujourd’hui puisent à l’envi : prêches enflammés contre le « luxe » et la luxure, contre la vanité et la dépense, militantisme pour une morale de l’austérité, de l’économe et de la rétention ; croisade des « enfants » ; conversions « naïves » ; récits rêvés d’apocalypses ; « miracles » édifiants…

Max Gallo, historien populaire et essayiste sur l’État, a conté la geste chrétienne de la Fille aînée de l’église en trois volumes parus au début du second millénaire : saint Martin ou le manteau du soldat, Clovis ou le baptême du roi, Bernard de Clairvaux ou la croisade du moine. Il déroule, sans guère d’esprit critique, les images d’Épinal de « notre histoire de France » largement écrite par l’Église officielle sous la forme d’une Légende Dorée. Elle se décline en mystique (Martin), en politique (Clovis ou Louis 1er) puis en impérialisme (Bernard fondateur d’Ordre et prêcheur de croisade). Le premier volume est le plus mièvre, opposant comme Bien et Mal un Romain antique et son fils christo-hippie. Le premier est féru de lettres et de morale, amateur de vin et de jeunes femmes, le second est dépeint sentimental hystérique, ignorant et refusant d’utiliser son esprit pour se réfugier dans l’offrande passive de « la prière », frappé d’exemples martyrs, aspirant à s’humilier dans la boue, se châtiant sous la pluie glacée et refusant tous les plaisirs venus des autres et de la nature. L’humain n’a-t-il donc le choix qu’entre l’ange et la bête ? Ne sommes-nous point debout mais faillibles, vaillants mais aveugles ? C’est en tâtonnant que l’existence se révèle, il faut de la force pour aller de l’avant. Max Gallo le reconverti, lors du baptême du bébé Antoine en 2001 ainsi qu’il le raconte, a le zèle du néophyte pour croire en cette histoire sainte avec la foi du charbonnier.

J’avoue comprendre mieux le Bouddhisme sur ce sujet.

Lucide sur l’Illusion (ce voile de Maya) et tenté un temps par le renoncement (Bouddha fut ascète), il a résolu bien mieux que le Christianisme cette panne d’énergie, ce déficit vital et psychologique qui frappe ici ou là les hommes lorsque les temps déstabilisent les sociétés. Contrer l’Illusion consiste pour le bouddhisme non à rêver d’un autre monde, d’une Cité de Dieu ailleurs que sur cette terre, ou d’un combat paranoïaque contre tous ceux qui ne croient pas exactement comme vous, mais à démonter signe à signe ce que l’on croit être vrai pour pénétrer le cœur des choses. Il s’agit de discipline qui passe par :

- la maîtrise du corps (le yoga, les arts du zen),

- la domination des passions (selon des exercices respiratoires et spirituels)

- la méditation intellectuelle la plus poussée (sous la direction d’un maître).

Point d’abandon alors, entre les mains d’un Père ni dans un néant quelconque – mais une énergie canalisée en soi, prête à rejoindre les énergies du monde. Pour certains Chrétiens eux-mêmes, la « prière » n’est pas s’abîmer en Dieu mais l’instant d’un retour sur soi pour un ressourcement intime.

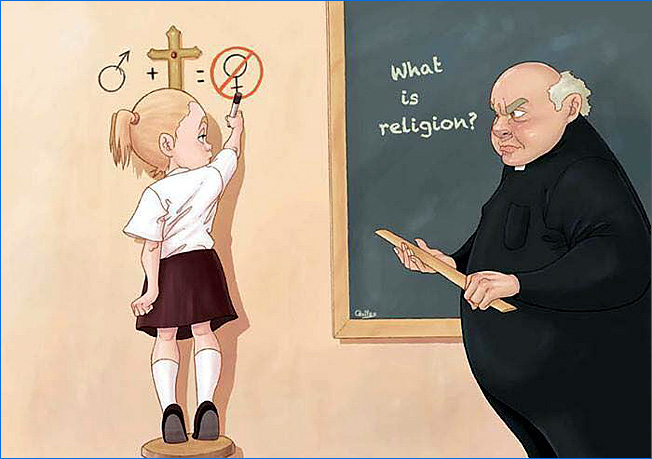

Reste la tradition

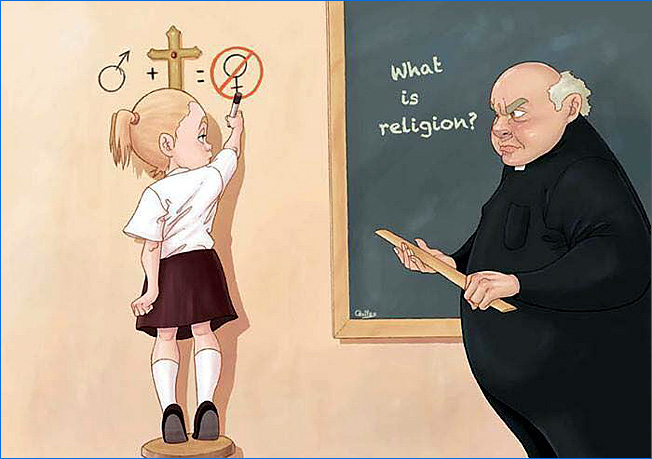

Elle est culture et j’y participe, étant tombé dedans petit avec le baptême, les cérémonies, la messe, le patronage, les scouts, l’aumônerie du lycée. A noter, pour l’histoire, que si j’ai rencontré en catholicisme beaucoup de sentimentalité, de névroses, une phobie hystérique de la nudité, une angoisse viscérale du sexe et les affres permanents de la conscience coupable – je n’ai pas rencontré de pédophiles ni d’homosexuels déclarés. Il y a une hystérisation probable de cette infime minorité dans les faux (ou très exagérés) souvenirs d’aujourd’hui. Axel Kahn n’a-t-il pas déclaré lui-même au Club de la presse d’Europe 1 qu’un curé qui le regardait nager nu était un « pédophile » ? Entre le regard et l’acte, il y a me semble-t-il une différence… Mais rien de tel que la confusion pour obtenir son quart d’heure de gloire médiatique.

Je n’ai pour ma part échappé qu’aux collèges et aux pèlerinages… Peut-être est-ce surtout là que se situaient ces pratiques réprouvées ? Il va de soi que la peur de la femme, l’idéalisation de la Vierge, la frilosité envers le corps, incitent comme l’interdiction de la sexualité « normale » aux prêtres, à la déviance de pulsions de toutes façons irrésistibles ? Peut-être ces pratiques pédo ou homo – que nous réunissions par commodité sous le terme « pédé » – ont-elles été encouragées après ma période de prime adolescence, dans les suites de mai 68 que les gauchistes réprobateurs d’aujourd’hui, qui adorent faire à leçon au monde – ont encouragées et pratiquées sans vergogne pour être à la pointe de la mode rebelle ?

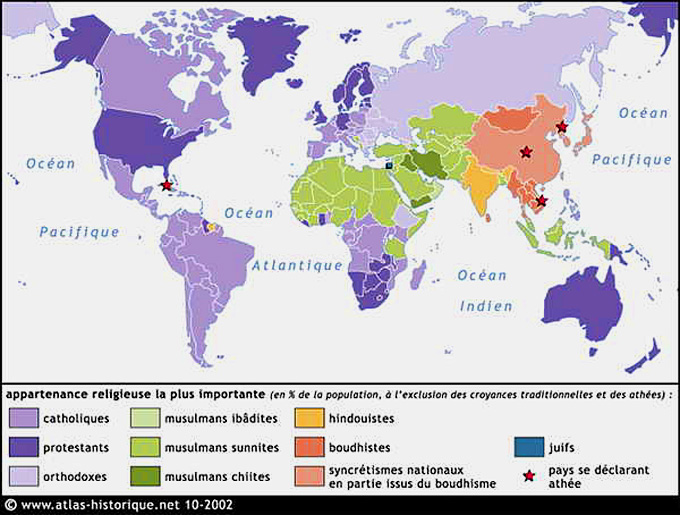

Je ne renie pas les racines majoritairement chrétiennes de l’Europe, même si le soubassement gréco-romain et celtique, viking, est important (dans la langue, le droit, le parlement, les moeurs, et même l’architecture des églises et des cathédrales). Viennent ensuite des influences juives, notamment sur la Méditerranée, qui ont duré plusieurs siècles, l’islam un peu, même pas un demi-siècle cependant vers Narbonne et Toulouse. L’orientalisme – qui va du Maroc au Japon en passant par l’Égypte, la Perse, l’Inde et la Chine – a eu plus d’influence sur notre culture que l’islam lui-même, n’en déplaise aux soumis.

L’Europe, la France, se sont façonnées de tout cela.

Commentaires récents