L’idée m’est venue de regarder à nouveau cet autre monstre sacré de l’histoire du siècle précédent qu’est Adolf Hitler. Je l’avais survolé durant mes études mais, au contraire de Lénine dont les œuvres, bien que sectaires, ont une certaine séduction intellectuelle, Hitler ne m’a jamais attiré. Son œuvre n’est qu’un tissu de hantises plates ou hystériques, sa personnalité bien falote. Reste sa politique, dont les conséquences furent énormes en son siècle – et qui fait toujours question. On ne peut l’ignorer, donc il faut tenter de le comprendre l’homme.

La biographie de Marlis Steiner, paru en 1991, ainsi que les souvenirs d’Albert Speer, parus en 1966, peuvent y aider. Le premier est d’une historienne française ; il opère une belle synthèse, claire et abondamment référencée. Le second est un participant au Reich, un ministre proche de Hitler, dont l’intelligence aiguë offre un regard de l’intérieur, une observation acérée de technocrate imperméable à la propagande et tenu seulement par une fidélité personnelle. Il apparaît comme le meilleur ouvrage sur le nazisme et le régime hitlérien. Tout y est : l’exposé de la doctrine, la pratique de la dictature, la flagornerie et les rivalités de clans, le fanatisme borné de Hitler et son magnétisme personnel, ses innombrables erreurs, la faillite d’un système archaïque et ossifié dans son principe, fondé sur une propagande c’est-à-dire une illusion permanente, qui vendait une énergie dont le relai devait impérativement être pris par la réalité sous peine de retomber – enfin une idéologie brumeuse, mythologique et névrosée.

Qui était Adolf ?

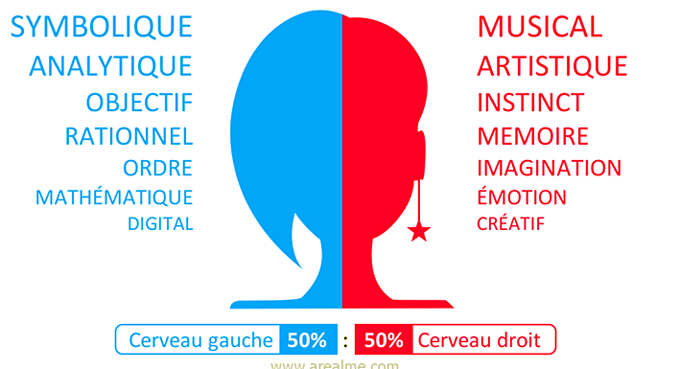

Son grand-père est inconnu, peut-être était-il même juif bien que les recherches de Himmler n’aient rien donné. On soupçonne l’inceste : l’oncle de Hitler serait en fait son vrai grand-père… Son père est coureur de jupon et arriviste, il se rêve. Rien de bien glorieux pour le führer du Reich. Après la mort de ses trois premiers enfants, avec un mari souvent absent, l’amour de sa mère pour Adolf est excessif. L’enfant est dévoué et anxieux, il préfère l’imagination à la réalité, perçoit les choses sélectivement, n’apprend que ce qui l’intéresse. Opposé à toute discipline, il rejette son père et son arrivisme. Timide et renfermé, il n’aime personne et nul ne l’aide à s’insérer dans la société. Alors il joue à faire des bulles de savon, à se bâtir des châteaux imaginaires, et il s’en prend à l’ensemble du monde lorsque tout s’écroule. Il échoue deux fois à l’Académie des beaux-arts de Vienne. La musique de Wagner produit chez lui une excitation hystérique. Le vieux musicien manieur de mythes et producteur d’art « total » répond au désir du jeune Adolf d’échapper au carcan rationaliste et à la discipline positiviste de l’époque, pour lequel il n’est pas fait, afin de se réfugier dans un monde onirique et héroïque où tout est possible en imagination. Hitler se voit en Rienzi, le tribun romain de l’un des opéras.

Mais le jeune homme n’est pas à part : « En se remémorant le climat de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, on est frappé de voir à quel point Adolf Hitler est un produit de la culture ambiante, qu’il a absorbée comme une éponge » Steiner p.35. Quête d’identité, la germanité héroïque suscite le rejet du cosmopolitisme capitaliste, du socialisme internationaliste, des juifs « apatrides », des ploutocrates qui n’ont pour dieu que l’argent. En quête de reconnaissance pour sa puissance nouvelle, l’Allemagne est comme Hitler : elle a peur du déclassement, elle veut rester dans la cour des grands. Le jeune Adolf, seul et pauvre à Vienne, découvre le monde ouvrier et la crainte de la déchéance qui guette artisans et petits commerçants, ainsi que les fonctionnaires subalternes. Pudibond, Hitler répugne à se dévêtir et ressent du dégoût devant les prostituées. C’est une vraie névrose ; il verra dans le Juif un bouc émissaire lubrique de son impuissance sexuelle.

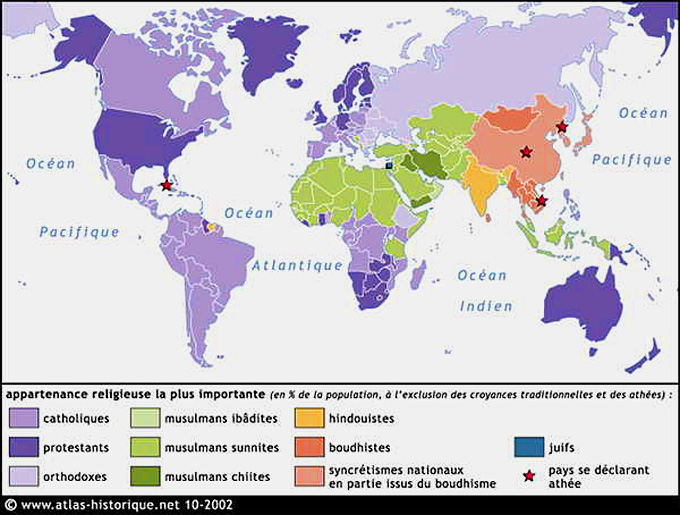

La société allemande reste à la fois industrielle et féodale, écartelée entre deux mondes. La bourgeoisie est incapable de prendre en main la politique. On assiste à une résurgence de l’irrationnel, du culte de l’instinct et du sentiment. Le rationalisme est considéré à la fois comme Français, abstrait et trop sec, l’esprit scientifique trop réducteur, l’individualisme trop égoïste. C’est la lutte finale du romantisme contre les Lumières. On cultive la « profondeur de l’âme » allemande, en opposition au superficiel rationaliste des Français. L’individu ne se conçoit que comme lié à la nature et à la réalité supérieure du peuple en tant qu’entité historique et biologique qui réalise un destin. Les sciences sociales encouragent cet esprit : en biologie Darwin et Gobineau, en psychosociologie Gustave Le Bon et Vacher de Lapouge, en historiographie Taine et Renan (mais aussi Hegel), en philosophie Schopenhauer, Nietzsche, et Bergson. Les Germains se veulent anti-Romains. Ils constituent une société médiévale, hiérarchique, religieuse et organique, en opposition avec la société industrielle considérée comme niveleuse, scientiste et nihiliste. L’impérialisme économique des milieux d’affaires allemands rencontre l’impérialisme colonial des victimes de la modernisation.

Et c’est la guerre, celle de 1914. Hitler, soldat, y fut très bon ; il reçut plusieurs distinctions dont les croix de fer de deuxième puis de première classe. Il apprécie surtout la camaraderie égalitaire forcée, l’esprit des tranchées, la règle – loin du relâchement moral de l’arrière. Il se saisira de la psychose allemande de la défaite pour échapper à sa propre psychose personnelle. L’Allemagne, ce sera lui ; il la fera basculer du monde paysan au monde technique. « Chien errant » après la défaite, il est embauché par un capitaine au vu de son excellente conduite pour assurer la propagande contre les spartakistes. C’est le succès : Hitler révèle ses dons d’orateur, mêlant du fanatisme à une attitude populaire. Il se montre brutal, cynique, vulgaire : il plaît à l’époque. Il devient expert en techniques du discours, prévoyant par avance les objections pour y préparer des réponses détaillées. Il fait appel à l’émotion et, sensitif, suit les mouvements de son auditoire ; il lui donne le sentiment de le comprendre. Albert Speer, jeune architecte peu convaincu par le nazisme, en sera séduit presque immédiatement. L’éclatement de la personnalité de Hitler correspond à l’éclatement de l’Allemagne, ce qui lui permet de jouer plusieurs rôles où chacun peut se reconnaitre. Hitler réalise ainsi l’identité mythique du peuple qui fusionne en lui.

Ses idées ?

Avant tout acquérir et consolider son pouvoir, puis celui de l’Allemagne. La politique étrangère sera une fin mais aussi un moyen pour cela. Hitler a une vision social-darwiniste d’une lutte éternelle entre les hommes et entre les peuples, où la race a la prééminence d’un destin à l’antique, où les personnalités jouent un rôle providentiel. Selon Speer, son évolution intellectuelle s’est figée lors de ses années de jeunesse, entre 1880 et 1910. Il n’a pas de consistance intérieure, il est un pur acteur qui n’aime ni le sport, ni les spécialistes, ni l’humour. En fait, il ne supporte ni l’effort, ni la critique (qui est un effort d’argumenter). Il préfère l’intuition, la volonté, la providence. Le fanatisme lui tient lieu de doctrine. « Il ne savait rien de ses adversaires et se refusait aussi à utiliser les informations qu’on mettait à sa disposition ; il faisait bien plus confiance, même si elles étaient souvent contradictoires dans le détail, aux intuitions spontanées, déterminées par un mépris extrême de l’adversaire » Speer, p.236.

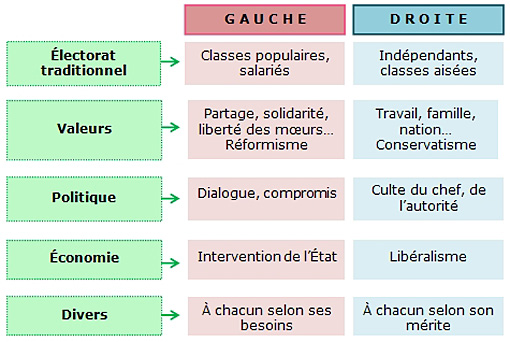

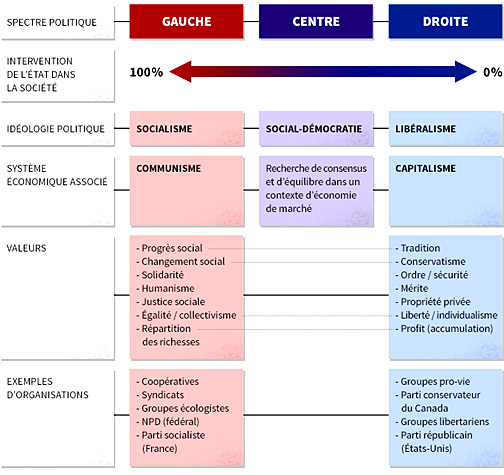

Il admire Lénine pour sa technique de prise du pouvoir et la lui emprunte : il crée un petit groupe organisé, prêt à tout et tenu d’une main de fer ; il manipule et embrigade les masses par les cortèges, la propagande, les organisations. Son « socialisme » est une attitude éthique entre gens de même race : un esprit communautaire suscité et encadré par l’État. C’est le contraire du socialisme marxiste qui est « juif », c’est-à-dire réduisant les relations des hommes au matérialisme, à l’économie, à l’opportunisme égoïste sans notion de patrie ni de race. La politique prévaut : c’est le destin de la race assurée par la providence ; la production suivra. On aboutira à une sorte d’économie mixte faite de planification au sommet et de libre initiative à la base ; notons que c’est un peu la voie que choisira la Chine après Mao.

La théorie de l’espace vital viendra plus tard, mais appartient au même corps de doctrine. Hitler est « fou de la technique » mais regrette ses effets de prolétarisation des masses et de destruction écologique. Il rejette cependant le mysticisme, l’occultisme, les religions et même la mythologie SS de Himmler, selon Speer et Steiner. Il déclare par exemple : « Quelle absurdité ! Alors que nous en sommes presque à une époque libérée de toute mystique, le voilà qui recommence ! (Il parle de Himmler). Tant qu’à faire, nous n’avions qu’à en rester à l’église. Elle, au moins, avait des traditions. Penser qu’un jour on puisse faire de moi un saint SS ! Vous vous imaginez ! » Speer p.136. Rosenberg ? Son Mythe du XXe siècle est « un truc que personne ne peut comprendre », écrit « par un Balte obtus à la pensée terriblement compliquée », « une rechute dans des conceptions moyenâgeuses ! » Speer p.139. Hitler considérait sa conception du monde comme fondée sur la science moderne, mais sans avoir les moyens intellectuels de percevoir les présupposés des sciences sociales. Il maniait les mythes sans construction intellectuelle.

La fin du siècle XIXe a découvert, effaré, les bacilles et les microbes avec les travaux de Koch, de Pasteur, de Virchow. L’homme de la rue qu’était Hitler en a retiré le sentiment d’une lutte insidieuse de tous les instants pour survivre, à tout niveau. Il existe, depuis les corps particuliers aux peuples entiers, toujours des risques de contagion, de maladie, de perte de substance vitale. La question raciale est pour Hitler la clé de tout et il assimile les Juifs à la syphilis, aux vampires suceurs de sang ou aux prostituées suceuses de sperme. Pour lui, pureté de race égale pureté d’âme. L’identité idéale ne peut se construire qu’en projetant tout son mal sur une image opposée, une « anti-race » en bouc émissaire. Les qualités héroïques que l’on peut promouvoir se sélectionnent par la lutte. Il s’agit de purifier la race de ses éléments allogènes. L’État n’est qu’un moyen pour la conservation et pour la réalisation de ce destin. Mais « la politique, pour Hitler, était une question d’opportunité. Même sa profession de foi, Mein Kampf, n’échappait pas à ce critère. Il prétendait, en effet, que bien des parties de son livre n’étaient plus valables » Speer p.175. Par-là, il rejoint Lénine en pragmatisme et machiavélisme.

Son système politique ?

Il est devenu un corporatisme qui isole et déresponsabilise, un idéal de société de caste avec une élite grossière vouée à l’épate, à l’étalage de sa force et de sa fortune, avec de rares intellectuels le plus souvent technocrates comme Albert Speer. Pour Hitler, l’intelligence ne compte pas, seule compte la volonté. Et les êtres frustres en manifestent plus que les êtres de raison qui sont prudents et mieux avisés. La politique biologique n’était qu’un leurre selon Speer. Il récuse la Napola et les « châteaux de l’ordre » SS : « Il est cependant vraisemblable que cette sélection n’aurait abouti qu’à former une classe de bureaucrates tout juste apte à occuper des positions dans l’administration du parti. Coupés de la vie par la claustration de leur jeunesse, ils auraient cependant été imbattables pour leur arrogance et leur suffisance, comme le montraient déjà certains indices. Fait caractéristique, les hauts fonctionnaires n’envoyaient pas leurs enfants dans ces écoles » Speer p.175. Le sentiment d’une providence, d’un destin aveugle de la race, ajouté au sentiment de faire partie d’un ensemble qui dépasse l’individu, n’incitent ni à la réflexion, ni à la critique. Tout cela déresponsabilise et tend à réduire les problèmes moraux ou politiques à leur seule dimension technique ou administrative. Cette neutralisation est totalitaire et conduit aux camps d’extermination sans aucun état d’âme.

Ce système, dit Speer, était Inférieur au système démocratique parce qu’il ne connaissait aucun contrepoids : il n’y avait plus personne pour faire la critique interne des abus et des erreurs et permettre au système de s’auto-corriger.

Un entourage flagorneur, le surmenage de qui veut tout décider par lui-même, la réclusion de qui se sent malade et vieillissant, la sclérose et la rigidité intellectuelle sans contrepartie, entraînent Hitler à multiplier les erreurs :

- il a cru possible un accord avec l’Angleterre ;

- il a pensé que la France et la Grande-Bretagne n’interviendraient pas pour la Pologne ;

- il a voulu attaquer Leningrad et Stalingrad à la fois au lieu de faire porter tous ses efforts sur Moscou, puis de négocier ;

- il a laissé le biologisme conduire son action plutôt que la politique, la préparation économique et les manœuvres diplomatiques – la politique raciste lui aliénait les pays occupés à l’est, alors qu’il aurait pu les retourner contre l’URSS ;

- émerveillé par les gadgets techniques, il a refusé longtemps d’équiper l’infanterie de pistolets mitrailleurs (ils n’existaient pas du temps de « sa » guerre de 14), de développer le missile sol-air plutôt que les V1, de produire l’avion à réaction en chasseur plutôt qu’en bombardier, de produire des chars légers et rapides plutôt que lourds ;

- il a qualifié la physique nucléaire de « physique juive » et interdit toute poursuite des recherches ;

- il prenait toujours les hypothèses les plus favorables dans ses plans de campagne, négligeant toutes les mises en garde, préférant les improvisations aux préparations méticuleuses, la volonté et le courage devant suppléer au matériel manquant ; c’est ainsi que son entêtement à ne jamais reculer a rendu impossible de préparer le moindre glacis défensif en URSS et a conduit à lâcher trop vite le terrain…

Produit des frustrations de l’histoire allemande, Hitler a échoué, son idéologie haineuse et son système dinosaurien avec lui. Et la conclusion d’Ernst Jünger sur les nazis dans La cabane dans la vigne est sans appel : « Étrangers aux langues anciennes, au mythe grec, au droit romain, à la Bible et à l’éthique chrétienne, aux moralistes français, à la métaphysique allemande, à la poésie du monde entier. Nains, quant à la vie véritable, Goliath de la technique – et, pour cette raison, gigantesques dans la critique, dans la destruction, la mission qui leur est impartie, sans qu’ils en sachent rien. D’une clarté, une précision peu commune dans tous les rapports mécaniques ; déjetés, dégénérés, déconcertés sitôt qu’il s’agit de beauté et d’amour. Titans borgnes, esprits des ténèbres, négateurs et ennemis de toutes les forces créatrices – eux qui pourraient additionner leurs efforts pendant des millions d’années sans qu’il en reste une œuvre dont le poids égale celui d’un brin d’herbe, d’un grain de froment, d’une aile de moustique. Ignorants du poème, du vin, du rêve, des jeux, et désespérément englués dans les hérésies de cuistres arrogants. Mais ils ont leur tâche à remplir » Kirchhorst, 22 septembre 1945.

Cette conclusion est la mienne.

Marlis Steinert, Hitler, 1991, Fayard 1991, 713 pages, €37.00 e-book Kindle €27.99

Albert Speer, Au cœur du IIIe Reich, 1966, Fayard Pluriel 2011, 848 pages, €16.20 e-book Kindle €10.99

Commentaires récents