Les éduqués se souviennent de ce slogan de Big Brother dans le 1984 d’Orwell. Les ignorants se laisseront manipuler car invertir les mots est la base de la propagande, la perversion des masses depuis Lénine et Goebbels où la mystique du parti et le martèlement dogmatique conduisent au culte du Chef.

En Allemagne hitlérienne comme en Russie poutinienne, « la défense de la civilisation chrétienne » par exemple est citée comme objectif pour mobiliser les troupes. Ni Goebbels (cité par Jean-Marie Domenach dans son Que sais-je ? sur La propagande politique p.33), ni Poutine ne sont religieux, ni même probablement croyants, mais ils font les gestes de la superstition pour la mystique ethno-nationaliste. Défendre la religion populaire signifie attaquer le pays voisin pour éradiquer ses élites et occuper son territoire afin de l’exploiter. Ce fut le cas pour les nazis allemands ; c’est le cas pour les nationalistes russes.

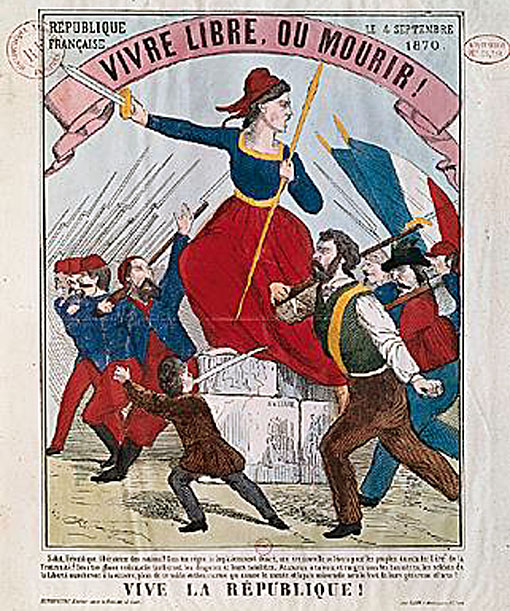

La liberté ne peut qu’être honnie par les partisans d’une société organique, holiste, qui placent le collectif ethno-national au-dessus de tout individu. La personne n’existe pas, n’existent que ses gènes à transmettre et ses bras pour défendre les traditions. Rien tant qu’individu, tout en tant que nation, c’est l’inversion du slogan révolutionnaire Stanislas de Clermont-Tonnerre : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. » Donc la liberté n’est pas la liberté mais un esclavage imposé : l’exploitation du peuple par les patrons selon Lénine, le complot juif pour asservir les Aryens pour Hitler, la décadence masculine, blanche et religieuse pour Poutine, Trump et Zemmour. La liberté du commerce asservit les pauvres, la liberté politique asservit les gogos, la liberté des mœurs asservit les jeunes et les faibles. La « vraie » liberté est donc, selon les tyrans, d’obéir au Chef car il sait mieux que vous ce qui est bon pour le peuple, donc pour vous.

La droite conservatrice et religieuse contre-révolutionnaire (qui désire revenir à l’avant 1789) aux Etats-Unis comme en Europe considère Poutine comme un modèle. Il figure l’hypermâle musclé, n’hésitant pas à poser torse nu à cheval en Sibérie ou sortant de l’eau glacée d’un lac. Il domine, autoritaire, défendant les valeurs traditionnelles face aux revendications des femelles féministes qui veulent renverser le pouvoir mâle, contre les déviants LGBTQA+ qui veulent subvertir les genres et mêler les sexes, contre le communautarisme musulman volontiers assimilé à des terroristes en puissance puisque l’appel au djihad est écrit dans le Coran. Comme aux temps des fascismes et des conservatismes réactionnaires à la Franco et Salazar – ou Pétain – la droite radicalisée croit à une « décadence ». Elle serait politique (le parlementarisme), juridique (le droit « édicté à Bruxelles » comme les Droits de l’Homme), religieuse (l’affaiblissement du christianisme, particulièrement du catholicisme gangrené par ses affaires de mœurs, et la montée concomitante d’un islam conquérant), morale (divorce, avortement, mariage gai, gestation pour autrui, incitation à la débauche homosexuelle, transsexualité, pornographie…).

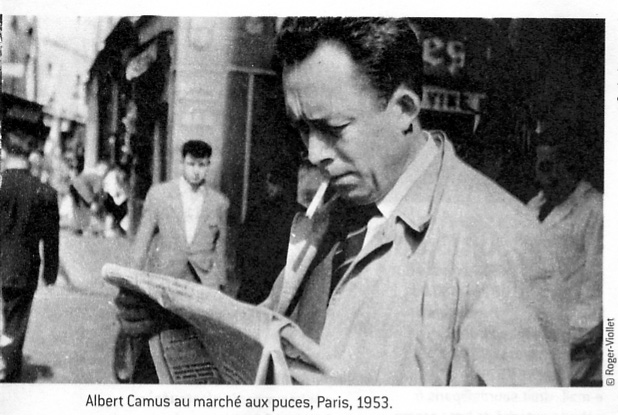

Comme si la « décadence » ne faisait référence qu’à un passé nostalgique et fantasmé – qui n’a jamais existé comme Age d’or – et qui recouvre curieusement l’époque de l’enfance des Chefs… Comme ce déclin n’existe pas – car tout change sans cesse et se recompose – il s’agit de créer des réflexes pavloviens dans les masses par la répétition des mêmes inepties et par l’intensité des messages. La vérité (la Pravda) c’est la propagande officielle – et quiconque la met en doute ou la conteste est condamné à l’amende, la prison ou le camp). Quiconque s’exprime autrement est immédiatement « rééduqué » à la vérité seule admise : celle du Chef, celle du parti, celle du peuple tout entier. « L’ignorance est la puissance », fait déclarer Orwell à Big Brother. « Toute propagande doit établir son niveau intellectuel d’après la capacité de compréhension du plus borné », écrit Hitler dans Mein Kampf. Le « dangerdélit » d’Orwell est cette peur de blasphémer qui fait que les sondages en Russie montrent toujours plus de 80 % de « pour » alors que la population n’en pense probablement pas moins, comme en témoignent le vote avec leurs pieds des jeunes éduqués qui fuient la Russie et le désarroi des conscrits juvéniles qui croyaient arriver en libérateurs en Ukraine.

La guerre c’est la paix ! La Russie ne vient pas attaquer l’Ukraine mais la délivrer, tout comme l’Allemagne nazie n’a pas attaqué l’Autriche ni les Sudètes mais seulement délivré les Allemands qui l’appelaient. Hitler comme Poutine protègent « le peuple », c’est-à-dire la communauté de sang et de tradition de leur contrée ; ils sont un « grand frère » venu protéger les petits frères, un Père des peuples, appellation commune du tsar reprise avec gourmandise par Staline. Un père qui châtie jusqu’à tuer les enfants de la maternité de Marioupol – ses « fils » – et à violer incestueusement de façon répétée les femmes de Boutcha – ses « filles » – , un père qui détruit et considère tous les civils présents, y compris les réfugiés dans les gares, sur le théâtre d’opération comme des combattants et des « nazis », ce qui signifie une race de sous-hommes assimilés à des « moucherons » ou des cafards selon Poutine. C’est la même chose aux Etats-Unis de Trump avec les nègres et les latinos, c’est la même chose en Europe avec les musulmans et les basanés (les Juifs sont réévalués au rang de Blancs comme les autres depuis qu’ils ont un Etat qui fait l’admiration des droites).

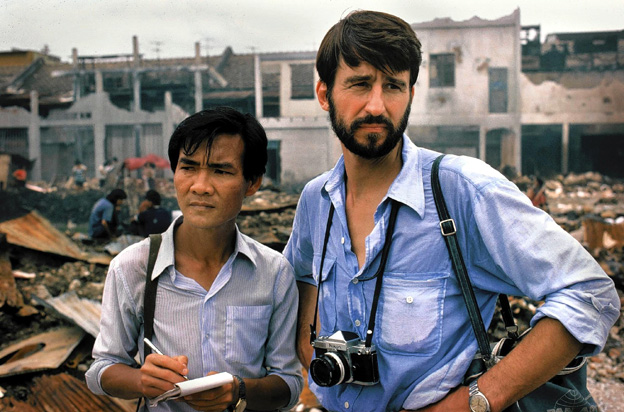

Il n’y a rien entre le Chef et vous, tout comme la publicité de jean illustrée par une très jeune fille dans les années 1980 (elle n’avait pas de slip, pouvait-on en déduire, ce qui fit scandale…). Plus aucun intermédiaire pour que le magnétisme du Chef passe. Plus de presse libre (on interdit les médias, on pénalise les informations déviantes, on tue les journalistes, on traite en espions de l’étranger les ONG), plus de corps intermédiaires, plus d’élections non truquée. Plus d’autre information que celles des officiels : ce sont les « vérités alternatives » de Trump et du storytelling (croyez-moi quand je le dis), la double pensée orwelienne de Poutine, l’intox à laquelle il finit, comme Hitler (et Mahomet), à croire lui-même comme par message divin. La novlangue est la langue de bois communiste hier, les fake news d’aujourd’hui. La vérité c’est moi, tout comme l’Etat pour Louis XIV et la République pour Mélenchon.

Pour assurer son emprise de modèle sur les jeunes mâles de la communauté ethno-nationale, il faut agir comme toutes les religions : faire croire que le sexe est une débauche morale et un effondrement d’énergie physique. La frustration exalte l’ardeur juvénile – qu’il suffit de canaliser en fonction des objectifs : pour le djihad terroriste chez les musulmans, pour l’assaut contre le Capitole pour Trump, pour reconquérir l’Ukraine par la guerre pour Poutine. C’est pour cela que le rigorisme et la pruderie sont revenus au galop sous Lénine, alors que la révolution bolchevique avait débuté dans une véritable libération anarchique des mœurs. Alors que le sexe épanoui est tout autre chose que ces extrêmes.

La Russie est ce « pays du mensonge » déjà noté avec Potemkine et ses villages-décors, l’Okhrana tsariste et ses Protocoles des sages de Sion (un faux concocté en officine), les procès de Moscou de Staline où les condamnés avouaient d’avance le texte qu’on leur soumettait, les faux attentats tchétchènes fomentés par le FSB pour conforter Poutine en 1999, l’invasion de l’Ukraine pour la « dénazifier » en février 2022. Rien de nouveau sous le soleil : toujours le despotisme asiatique, la passivité du peuple dans ses profondeurs, une méfiance invétérée pour tout ce qui vient de la ville, de l’Europe, de la modernité, la barbarie des moeurs. Un siècle de retard – qui n’est pas près de se combler.

Commentaires récents