Montaigne, en son neuvième texte du premier livre de ses Essais avoue qu’il n’a point de mémoire, « je n’en reconnais quasi trace en moi ». Il s’agit de souvenirs, pas de l’entendement qui, lui, fonctionne fort bien. Mais les inconvénients de manquer de mémoire sont innombrables.

Ainsi ses amis lui reprochent de les oublier, puisqu’il affirme mal se souvenir… Même si l’affection n’a rien à voir avec la mémoire, ils lui reprochent son ingratitude, comme si oublier signifiait ne pas aimer. « Qu’on se contente de ma misère, sans en faire une espèce de malice, et de la malice autant ennemie de mon humeur », dit amèrement l’auteur. Mais pourquoi fournit-il les verges pour se faire battre ?

La contrepartie heureuse est qu’ainsi il n’a nulle ambition car manque de mémoire « est une défaillance insupportable à qui [se soucie] des négociations du monde. »

Une autre contrepartie est qu’ainsi son parler est plus court et plus net, aucune citation, anecdote ni souvenir ne venant alourdir son propos, à l’inverse de certains seigneurs de ses amis. « A mesure que la mémoire leur fournit la chose entière et présente, ils reculent si arrière leur narration, et la chargent de vaines circonstances, que si le conte est bon, ils en étouffent la bonté ». Ainsi les articles de journaux intellos d’aujourd’hui sont remplis de retours aux calendes grecques avant même d’aborder le sujet, ce pourquoi il est bon, quand vous lisez Le Monde par exemple, de sauter derechef le premier tiers des articles pour enfin savoir de quoi il s’agit. Quant aux vieillards, ils radotent volontiers, chez nous comme chez Montaigne. Il faut dompter sa mémoire comme ses autres facultés. « J’ai vu des récits bien plaisant devenir très ennuyeux en la bouche d’un seigneur, chacun de l’assistance en ayant été abreuvé cent fois ».

Un troisième avantage (dont Montaigne ne parle que comme « second » parce qu’il a déjà oublié le premier…) est qu’il se souvient moins des offenses, des pays et des lectures, si bien que « les lieux et les livres que je revois me rient toujours d’une fraîche nouveauté ». Le point est capital : comment inventer, innover, ressentir par soi-même, si l’on est encombré de références et de souvenirs dus à la mémoire ? Trop retenir empêche d’exister, Jules Vallès le disait des géants des arts, à qui il aurait volontiers détruit les œuvres afin que chaque jeune puisse créer à son aise, sans les contraintes du « classique » ou des références. L’avenir appartient-il à celui qui a la mémoire la plus longue ? Mais le savoir ne progresse-t-il pas parce que nous sommes montés sur les épaules de nos ancêtres ?

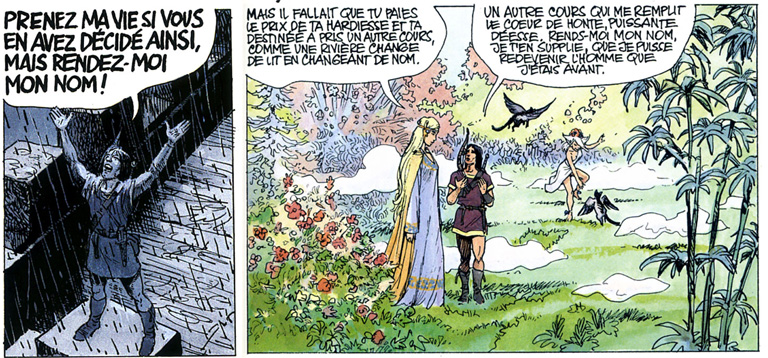

L’avantage décisif, pour Montaigne, est le suivant : « Ce n’est pas sans raison qu’on dit que qui ne se sent point assez ferme de mémoire, ne se doit pas mêler d’être menteur. » Que vous inventiez des choses fausses ou que vous déguisiez les choses vraies, il n’est pas rare qu’à mentir longtemps vous ne finissiez par vous couper. C’est ainsi que les espions doivent se changer eux-mêmes pour être crédibles dans une autre identité, le Bureau des légendes l’a amplement montré. Montaigne cite ainsi un homme de François 1er, mis par lui auprès du duc de Milan François Sforza après que le roi eût été chassé d’Italie. Il se nommait Merveille mais est resté si longtemps auprès du duc, officiellement pour ses affaires privées, qu’il a incité au soupçon et été exécuté de nuit, après un procès expéditif en deux jours. Le roi, qui soupçonnait son espion démasqué malgré les dénégations, accule l’ambassadeur « sur le point de l’exécution, faite de nuit et comme à la dérobée. A quoi le pauvre homme embarrassé répondit, pour faire l’honnête que, pour le respect de sa majesté, le duc eût été bien marri que telle exécution se fut faite de jour. Chacun peut penser comme il fut relevé, s’étant si lourdement coupé… »

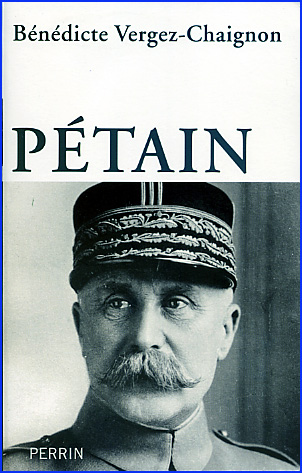

« En vérité, le mentir est un maudit vice », déclare préalablement Montaigne dans ce texte ampoulé et mal construit, comme s’il eut rajouté quelques bouts sans revoir l’ensemble. « Nous ne sommes hommes et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole ». Il s’agit de confiance. Mentir sape la confiance, ce que nos politiques semblent ne toujours pas voir appris. Ainsi des masques « qui ne servent à rien » alors qu’il s’agit plutôt de dire que l’on n’en a pas prévu et que l’on ne savait plus en produire,ou encore des actions qui vont être faites mais présentées comme si elles étaient déjà réalisées ! Car le mensonge prend de multiples formes, de la simple omission à la flagrante contre-vérité. Certains s’en font même une spécialité, comme Poutine et Trump. Pour eux comme pour les dictateurs, Staline, Mussolini ou Hitler, il ne s’agit plus de faits mais d’allégeance : si je dis que le blanc est noir, vous devez voir le blanc en noir. Dans 1984, le Parti du Grand frère vous harcèle et torture jusqu’à complète soumission. Daech fait d’ailleurs de même.

Dès lors, chercher le vrai est un chemin ardu. Même « les scientifiques », dont on peut croire que la méthode éprouvée les préserve d’affirmer sans preuves, deviennent sujets à caution quand ils quittent leurs laboratoires et leur domaine strict de recherches pour devenir « experts » généraux à la télé. Ainsi du professeur Raoult, chercheur émérite mais dévoyé par la communication, dont l’ineffable chloroquine défraie encore la chronique du Covid. Peut-on dès lors « croire » les savants lorsqu’ils montrent qu’ils sont capables de dévier avec la même légitime certitude et la même autorité du savoir que lorsqu’ils ont prouvé des recherches approfondies reconnues par leurs pairs… sur des sujets dont ils savent peu de chose ? Raoult aurait-il pu dire que la chloroquine n’était qu’une piste qu’il fallait explorer sans l’exclure, mais que des études sérieuses devaient valider ? Au lieu de cela, il a affirmé, voire traité ses contradicteurs d’imbéciles ou de menteurs.

« Le revers de la vérité a cent mille figures et un champ indéfini », dit Montaigne. Un seul chemin conduit à la vérité mais de multiples au mensonge. Comme tout passe par le langage, qui fait société, chacun doit alors se méfier d’autrui, de ceux qui mènent la cité et de l’opinion commune – mais sans pouvoir s’en affranchir pour rester sociable et citoyen, donc humain. « Et de combien est le langage faux moins sociable que le silence », conclut le philosophe. Mieux vaut se taire lorsqu’on ne sait pas, que d’affirmer abruptement qu’on sait alors que l’on n’est pas certain.

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Montaigne chroniqué sur ce blog

Dix ans de blog !

Le 8 décembre 2004, sur l’invitation du journal Le Monde, j’ouvrais un blog : fugues & fougue. Ce curieux « journal intime » électronique venu des États-Unis était devenu à la mode avec l’élection présidentielle de George W. Bush et, dans la perspective des présidentielles à venir 2007. Comme pour renouveler l’intérêt des abonnements qui s’effritaient, le « quotidien de référence » voulait se brancher bobo.

Ma première note a porté sur le programme que je me proposais : « J’ai la conviction profonde que tout ce qui est authentiquement ressenti par un être atteint à l’universel. » Ma conviction était et reste toujours que « le monde est beau et triste ; les humains sont la plus grande source de joie et la pire source d’horreurs – nous ne sommes pas des dieux. Hélas. Retenons ce qui fait vivre. » Je m’y suis tenu, alternant lectures, voyages, témoignages et opinions. J’ai toujours pensé que le blog était l’alliance idéale entre écrit et oral, spontanéité et réflexion : « l’écriture devient dialogue, avec ce recul de la main qui fait peser les mots et garde l’écrit moins évanescent que la parole ».

Sauf que, comme beaucoup, je suis revenu des « commentaires ». Ce sont rarement des enrichissements sur l’agora, plutôt des interjections personnelles, l’équivalent du bouton « j’aime » des rézozozios (avec l’option « va te faire foutre » en plus), une « réaction » plutôt qu’une réflexion. Au départ libertaire (toute opinion est recevable), je suis désormais responsable (directeur de la publication), donc attentif à tout ce qui peut passer outre à la loi (insultes nominales, invites sexuelles, propos racistes, spams et physing etc.) – que je censure désormais sans aucun état d’âme.

L’intérêt du blog a été multiple :

• M’obliger à écrire quotidiennement, donc à préciser ma pensée et à choisir mes mots, évitant de rester comme avant (et comme beaucoup) dans la généralité et le flou pour toutes ces opinions qui font notre responsabilité d’individu, de parent, de professionnel et de citoyen.

• Exiger de moi un autre regard pour observer ce qui arrive, dans l’actualité, l’humanité et les pays traversés. Écrire oblige, comme la noblesse, rend attentif aux détails comme aux liens avec l’ensemble. Donc pas d’émotion de l’instant, comme ces naïfs qui croyaient que j’émettais mes notes en plein désert, lors du voyage au Sahara !

• M’offrir l’occasion de rencontres : littéraires (avec les livres qu’on m’envoie pour chroniquer), témoignages (serais-je allé à cette réunion ou à cet événement s’il n’y avait pas le blog ?), mais aussi personnelles (entre blogueur du monde.fr, puis d’autres).

• Donner aux autres – mes lecteurs – ce qu’ils recherchent sur les moteurs (images, lectures, méthode, idées). Enrichir, poser des questions, offrir une tentative de réponse.

Je pensais au départ échanger des idées ou des impressions de voyages en forum – bien mieux que la triste réalité… car j’ai plus donné que reçu. Peut-être parce que mon blog est resté généraliste et non spécialisé dans ces micro-domaines dans lequel les commentaires aiment à se développer (la cuisine, la politique, les hébergements, les complots…). J’ai été beaucoup repris – et c’est tant mieux (si l’on indique la source).

Les rencontres avec les blogueurs ont été intéressantes, dès avril 2005 au Café de l’Industrie à Paris, puis à Montcuq en août. Des amitiés sont nées, qui résistent parfois au temps (Jean-Louis Hussonnois (hélas parti trop tôt), Virginie Ducolombier, Yann Hoffbeck, Véronique Simon, Alain Ternier, Daniel Baudin, Guilaine Depis…) et d’autres non (Frédéric, Laurence, Huu, Céline, Philippe, José, Gérard, Katrine, Jean-Pierre, Jean-Marie, Lunettes rouges, Versac, Arthur…). Le « jouet » blog a vite lassé la majorité des bobos du monde.fr. Leur narcissisme a trouvé plus ludique et moins fatiguant de lâcher une phrase, une photo ou un lien vidéo sur leur fesses-book. D’autres ont voulu faire de leur blog et des réunions de « blogueurs de référence » quelque instrument au service de leur ambition politique. La dernière rencontre a coulé à Coulon en 2007 ; personne n’a semblé regretter depuis lors.

Dix années m’ont permis d’apprendre ce qui convient et ce qui plaît, même si je n’applique pas forcément les recettes intégrales du marketing. Il est nécessaire :

• « d’écrire blog » : c’est-à-dire court, voire en points-clés qui reviennent à la ligne

• d’illustrer : les images (prises par moi, reprise sur les moteurs, ou retravaillées) sont les principales requêtes qui font venir les visiteurs

• de donner toujours les références : soit en lien, soit à la fin (même si certains blogs « interdisent » d’être cités…)

• de varier les plaisirs offerts aux lecteurs : en variant les thèmes – tout en les regroupant en « catégories » pour la commodité (colonne de droite, après « commentaires récents ») – même si certains lecteurs pas très doués « ne trouvent pas » (il y a toujours le carré « rechercher », juste sous la pensée, qui permet de trouver ce qu’on veut dans le blog avec un seul mot-clé).

Je ne regrette rien, j’ai même été sélectionné dans les favoris du monde.fr… jusqu’au 17 novembre 2010 où lemonde.fr a planté tous les blogs. Sans rien dire avant deux jours entiers. L’explication donnée n’est pas plus intéressante : « Après vérification, il apparaît que certains éléments composant votre blog (photos ou sons) ont été effacés lors de cet incident et n’apparaissent donc plus. » Autrement dit, lemonde.fr n’a aucune sauvegarde, pas de back up. A se demander s’ils ont la compétence de leur ambition. Il fallait payer (l’abonnement au journal) pour bloguer. Malgré le plaisir des 2 446 040 visiteurs sur fugues & fougue en 6 ans, c’en était trop. L’indépendance technique était indispensable.

Celle d’esprit aussi, car Le Monde prenait une tonalité « de gauche bien-sûr » tellement conventionnelle (intello-parisiano-bobo) que c’en devenait pénible. L’accaparement de Télérama puis du Nouvel Observateur ont ajouté à cette dérive de prêt-à-penser socialiste modéré bien « comme il faut ». On peut être de gauche sans être au parti socialiste ni lire Le Monde ou le Nouvel Observateur. On peut aussi ne pas être de gauche mais de droite ou du centre – ou d’ailleurs.

Argoul.com est humaniste et libéral, au sens des Lumières, volontiers libertaire mais pas naïf sur la nature humaine. Il n’est pas, pour moi, de fraternité sans liberté, alors que l’égalité ne permet aucun lien social quand elle est poussée aux extrémités jacobines ou collectivistes – ni, dans l’autre sens, du « j’ai tous les droits » anarchiste ou libertarien. Ce qui est trop souvent le cas ces derniers temps.