Je ne vais pas écrire en 1500 mots une étude sur ce chef-d’œuvre de la littérature française, qui a introduit la modernité, mais seulement en livrer mes impressions de lecteur. C’est la troisième fois que je lis ce roman, profitant de sa réédition en œuvres complètes dans la collection la Pléiade. La première fois, j’étais au lycée et c’était au programme de seconde ; la seconde fois, c’était bien plus tard, par curiosité ; la troisième, c’est à l’âge mûr. A chaque fois mes lectures ont été différentes : jeune, j’ai surtout retenu l’histoire et suivi l’action ; plus mûr, je me suis délecté plutôt aux détails, aux descriptions, aux état psychologiques. Ne vous découragez pas si vous n’avez pas aimé ou si vous vous êtes ennuyés : attendez une dizaine d’années et reprenez, vous découvrirez des richesses insoupçonnées.

Car il s’agit d’un roman « total » : tout y est, la psychologie des personnages, une peinture de la société, un goût du siècle, les qualités et travers universels de l’humanité. Rien que les noms propres : Bovary, Tuvache, Leboeuf, montrent combien « la province », pour l’auteur, était assoupie à ruminer comme une vache. Flaubert s’est mis en entier dans cette œuvre et, s’il n’a probablement jamais prononcé « Madame Bovary, c’est moi » (« ici, je suis chez le voisin », écrit-il au contraire dans une lettre du 13 janvier 1852), nombre de traits de sa personnalité sont contenus en Emma (sa manière de sentir, sa maladie nerveuse, sa fêlure intime) comme en Charles (son obstination bovine, la vie de province), et nombre de ses personnages futurs : la servante Félicité (Catherine Leroux aux Comices), Bouvard et Pécuchet (le pharmacien Homais).

Si « total » que la bonne société de l’Empire ne s’y est pas trompé, qui a intenté dès janvier 1857 un procès à l’auteur et aux éditeurs pour « offense à la morale publique et à la morale religieuse » – en bref tout ce qui fait tenir une société ! Si le procès a été au final gagné par Flaubert, c’est non sans remontrances pour excès de réalisme descriptif dans les attendus. Alors, « histoire des adultères d’une femme de province » comme le dit l’avocat impérial ? ou « excitation à la vertu par horreur du vice », comme le prétend la défense ? Eh bien il y a de tout cela, ce qui confirme l’aspect « total » du roman.

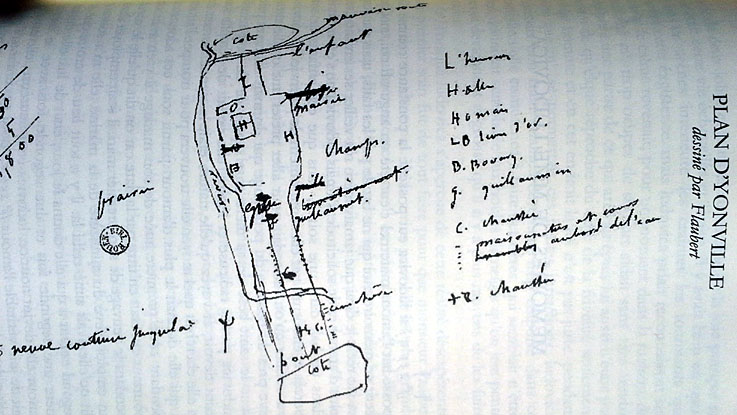

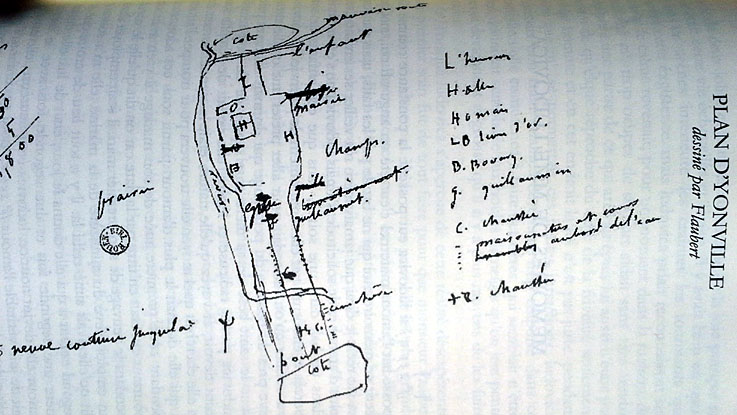

En bref, c’est l’histoire d’une fille de fermiers élevée au couvent qui se marie avec un officier de santé (un sous-médecin sans bac ni doctorat) de la province de Rouen. Elle s’enterre à Yonville, village à l’écart des routes où il ne se passe rien. Son mari lui paraît vulgaire, sans ambitions, maladroit ; elle ne jouit pas et la fille qu’elle en a ne lui donne aucune joie. « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d’émotions, de rires ou de rêverie » (I.7) Elle s’ennuie… Elle rêve au prince charmant, aux amours de luxe, à la danse avec un vicomte rencontré lors d’une invitation unique au château du coin. Idéaliste, elle se languit dans ce monde terne et sans passions. Il lui faudrait des drames, du théâtre, des amants : « Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature », dit Emma à Léon (II.2). Le naturel ne la contente pas, elle veut le hors-nature, l’Idéal ! « Mais, s’il y avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d’exaltation et de raffinements, un cœur de poète sous une forme d’ange, lyre aux cordes d’airain, sonnant vers le ciel des épithalames élégiaques, pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas ? » (III.6).

Elle flirte avec Léon, mais il est trop jeune et trop inexpérimenté. C’est avec Rodolphe, jeune vieux-garçon viveur d’une certaine aisance, qu’elle « s’abandonne » un jour de promenade à cheval en forêt. Elle va dès lors s’imaginer qu’il va l’enlever et passer avec elle des années torrides de transports passionnels en Méditerranée. Mais Rodolphe, qui a pris son plaisir, ne veut pas s’encombrer d’une sangsue et, au lieu du voyage convenu, lui fait porter une lettre de rupture au fond d’an panier d’abricots mûrs. « Ce qu’il ne comprenait pas, c’était tout ce trouble dans une chose aussi simple que l’amour » (II.12).

Évanouissement, drame, maladie de langueur qui dure… Jusqu’à ce que le pauvre mari Charles, un benêt bêtement amoureux de sa femme, lui propose d’aller au spectacle à Rouen. Elle a la surprise d’y retrouver Léon, dessalé à Paris, qui achève son droit par un stage comme clerc. Elle le séduit, elle se donne, elle invente des leçons de musique pour le voir une fois par semaine à la ville, où ils baisent toute l’après-midi à l’hôtel. Elle s’enfonce dans l’adultère, donc le mensonge, donc l’illusion. N’y connaissant rien en affaires (élevée par les sœurs !), elle se fait escroquer par le père Lheureux, un commerçant qui l’appâte avec de belles étoffes et lui fait signer avec procuration de son mari des billets à ordre.

Lorsque survient l’inévitable faillite, il n’y a plus personne pour aider Emma Bovary. Elle doit retomber sur terre et assumer personnellement son échafaudage de songes, d’illusions et de dépenses sans compter. Il n’y a plus qu’une voie pour échapper à la honte, aux regards des autres et des siens : le suicide. Elle va profiter de l’égarement qu’elle a allumé chez le préparateur en pharmacie Justin pour se procurer et avaler de l’arsenic, périssant ensuite dans d’atroces souffrances décrites avec une précision clinique par Flaubert (ce qui horrifia Lamartine, pourtant admiratif du roman).

Il y a de multiples personnages, bien croqués, mais la figure centrale reste cette femme, symbole de la niaiserie de province, des mensonges de la religion, des songes creux de l’idéalisme. Bovaryser est devenu nom propre, donné à celles (et parfois ceux) qui ne peuvent accepter le monde qui leur est donné et rêvent d’un autre monde possible, usant pour cela de toute la panoplie du déni, de l’illusion, des mensonges qu’on se fait d’abord à soi-même, puis aux autres, puis à la destinée… jusqu’à ce qu’elle vous rattrape brutalement.

Et pourtant, il y avait un amoureux vrai dans l’entourage d’Emma. Tout à ses rêves d’idéal, elle n’a jamais su le voir : c’était Justin. La chronologie du roman est floue (d’où l’aspect magique de ce « réalisme » flaubertien), les adultères se déroulent sur dix à quinze ans. Justin, encore « enfant » au début, peut avoir dans les neuf ou dix ans pour aider à la pharmacie (l’instruction obligatoire ne date que de 1882 avec Jules Ferry) ; il a donc au moins 20 ans à la mort d’Emma, peut-être près de 25… Or Flaubert écrit dans un paragraphe magnifique, soigneusement balancé : « Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l’ombre, sous la pression d’un regret immense plus doux que la lune et plus insondable que la nuit » (III.10). Le terme « enfant » doit être pris au sens d’innocent ou de puceau, comme au moyen-âge la « croisade des enfants ». Emma avait caressé sa poitrine nue vers ses 14 ans alors qu’il avait eu un étourdissement et qu’elle lui délaçait sa chemise ; il humait ses vêtures de femme au repassage ; il regardait de tous ses yeux Emma se coiffer ou converser… A force d’être dans la lune de ses songes prétentieux, Emma ne voit pas l’être réel qui l’aime tout près d’elle.

Gustave Flaubert a pris cinq années de sa vie pour accoucher de son premier roman publié, à 35 ans : plus de 1800 pages de manuscrit pour ne donner au final que 308 pages en format Pléiade. Un scénario revu maintes fois ; des passages biffés et réécrits, d’autres supprimés ; le style testé sur ses amis et dans le « gueuloir » où le passage à l’oral permettait de gommer les dissonances et de donner une harmonie musicale à la phrase… Car Gustave est un exubérant qui se laisserait volontiers aller au romantisme – comme Emma. Sauf qu’il a mûri, grâce aux voyages et aux lectures, et qu’il est devenu comme son père médecin, méticuleux et précis. Il lui faut écrire dans la fièvre de l’imagination pour plonger ensuite le texte dans l’eau glacée de l’analyse. C’est par cette alternance qu’il parvient au réalisme magique, plus vrai que la réalité.

Or, voir le réel dérange les sociétés qui se croient, les gens qui prétendent et se font des illusions sur eux-mêmes. D’où le procès : le réalisme de l’auteur est immoral parce qu’il choque « la bienséance », ce qu’on doit croire. Notre époque d’intellos contents de leur moralisme, étiqueté « de gauche » pour faire bien, sont dans le même cas que l’avocat impérial de la « bonne » société face à Flaubert : ils répugnent à voir la réalité en face ; ils lui préfèrent – comme Emma Bovary – le monde Bisounours de l’idéal. Ils se croient « démocratiques » et avancés, ces bourgeois bohêmes, alors que le réalisme de Flaubert a justement été jugé comme issu de l’égalitarisme de la Révolution qui ramenait tout au réel, à la volonté pratique de faire de son mieux, sans s’abandonner au rêve démobilisant de l’irréalisable idéal… « Si elle était comme tant d’autres, contrainte à gagner son pain, elle n’aurait pas de ces vapeurs-là », dit fort justement la mère de Bovary de sa bru évaporée (II.7).

Peut-on vivre en situation ? Est-on obligé de passer par les béquilles de l’idéalisme pour supporter le monde mêlé de bon et de mauvais dans lequel chacun est forcé de vivre ? « Le style est en lui-même comme une manière absolue de voir les choses », écrivait Flaubert à une admiratrice, le 16 janvier 1852. Qui bovaryse ne vit pas dans ce monde mais en-dehors – avec toutes les conséquences que Flaubert démontre et qui restent vraies de nos jours.

Flaubert règle d’ailleurs leur compte aux bobos dès son époque : « la foule bigarrée des gens de lettres et des actrices (…) Ils étaient (…) prodigues comme des rois, pleins d’ambitions idéales et de délires fantastiques. C’était une existence au-dessus des autres, entre ciel et terre, dans les orages, quelque chose de sublime. Quant au reste du monde, il était perdu, sans place précise, et comme n’existant pas » (I.9). Il fustigera par la suite « la bêtise » des bourgeois, bêtise « au front de taureau » (qui nous ramène aux bovins ruminants Bovary, Tuvache et Leboeuf). Dans ce roman, Homais le cuistre, qui adore écrire des articles et faire valoir son érudition pédante, « vient de recevoir la croix d’honneur ». C’est la dernière phrase du livre, tant la société bête récompense ce (ceux) qui lui ressemble…

Gustave Flaubert, Madame Bovary suivi des actes du procès, 1856, GF Flammarion 2014, 606 pages, €3.80

e-book format Kindle, €3.49

Gustave Flaubert, Œuvres complètes tome 3 – 1851-1862, Gallimard Pléiade 2013, 1360 pages, €67.00

- DVD Madame Bovary de Claude Chabrol, MK2 2008, avec Isabelle Huppert et Jean-François Balmer, €14.99

- DVD Madame Bovary de Tim Fywell, Showshank Films 2016, avec Frances O’Connor, Hugh Bonneville, Eileen Atkins, €14.99

- DVD Madame Bovary de Vincente Minelli, Warner Home Video 2007, avec Jennifer Jones, James Mason, Van Heflin, Louis Jourdan, Gene Lockhart, €17.99

- DVD Madame Bovary de Jean Renoir, 1937, Gaumont 2014, avec Max Dearly, Valentine Tessier, Pierre Renoir, Daniel Lecourtois, Fernand Fabre, €12.99

Gustave Flaubert chroniqué sur ce blog

Cela dès le départ :

Cela dès le départ :

Commentaires récents