Elle est bien oubliée, la sage Catherine Rihoit, Caennaise née en 1950, agrégée d’anglais devenue romancière et journaliste. C’est qu’elle parle des femmes dans le style de l’ancien temps, avant le mitou, avant le mi-sexe, avant même la minijupe. Elle parle de comment l’amour vient aux filles, élevées dans la pruderie du christianisme bourgeois. La découverte du mystère bouleverse et rend révolutionnaire, au point de jeter jupons, famille et conventions d’un coup – un coup de tête après un coup de rein.

En 1899, autrement dit une autre époque, la victorienne, la bourgeoise catho tradi qu’un nombre de plus en plus grand aimerait voir revenir au galop, Ophélie au prénom languissant de noyée drapée dans ses grands lys, est ôtée du couvent. Elle a 15 ans et y a passé cinq ans pour en faire une parfaite demoiselle digne de l’élévation sociale ambitionnée par le père. Lui, marchand de vin à Paris, a amassé un magot et se retire en Normandie dans un manoir imposant près de la mer : le Purgatoire. Pour paraître, il le rebaptise la Renaudière, comme s’il était un bien de famille des Renaudet, qui est son nom. Mais chacun dans le village connaît l’histoire de cette demeure baroque, bâtie par un riche bijoutier parisien qui y avait installé sa cocotte avant de tomber du belvédère et de rendre la fille folle.

Ophélie à la campagne s’ennuie. Elle court la grève avec le chien mais elle est seule. Sa mère Blanche est une romantique fanée qui ne sait pas ce qu’elle veut et ne l’aime pas. Son père non plus, qu’elle ne voit guère. Tout leur amour de parent était allé au frère aîné Hippolyte au prénom ambigu, frère de Thésée ou reine des Amazones. Le garçon en a eu marre des vieux trop corsetés et, après une dispute violente avec son père, il est parti à 14 ans pour les Amériques, n’emportant que sa tirelire et les vêtements qu’il avait sur le dos. Nul ne l’a plus revu et Ophélie, qui l’aimait bien, en rêve encore.

C’est pourquoi, lorsqu’elle se résout enfin à écrire à Violette, son amie de cœur de la pension chez les sœurs, celle-ci lui reproche de ne pas lui avoir laissé son adresse lors de son départ, d’où son silence, et veut bien renouer leur amitié. Justement son frère jumeau Louis se meurt de consomption (le mot pudique pour la tuberculose qui lui ronge le poumon), et le médecin dit que l’air de la mer lui ferait du bien. Ophélie s’empresse de tanner sa mère pour qu’elle accepte de recevoir Louis et Violette, avec leur gouvernante anglaise Sarah, fille de pasteur de mère juive.

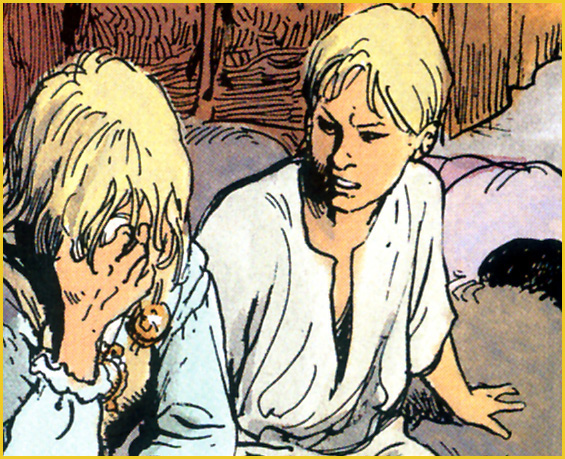

Dès lors, c’est la fête. Ophélie qui se mourait à ne rien faire, avait eu une crise après que l’abbé Delessert du domaine lui ait fait approcher « les abîmes du cœur », du nom d’un cahier où il consignait ses observations frustrées et ses fantasmes de chasteté jurée. L’abbé l’avait saisie et Ophélie en avait été saisie au point de perdre sa connaissance. Depuis, elle évitait soigneusement l’abbé libidineux, sans savoir au juste ce qu’il lui voulait, ni sa mère pourtant chargée de son éducation, ni la servante Lisette qui avait connu l’homme, ne voulant lui dévoiler de quoi il s’agissait. L’arrivée des trois jeunesses apporte un bol d’air. Ce sont des conciliabules sans fin entre les amies de pension, les jeux dans le lit du frère et de la sœur, l’amour charnel que Sarah porte à Louis son élève. Ophélie observe avec curiosité ce qu’est physiquement l’amour dans ces différentes facettes (amical, fraternel, physique), tout en ressentant divers sentiments en son cœur. Elle fait mal la relation entre le corps et l’âme, mal éduquée par la religion et par la bourgeoisie.

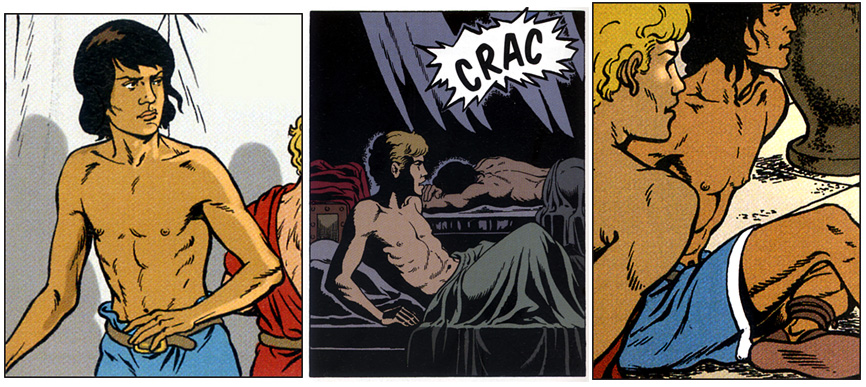

Elle aimera Louis, mais comme un frère, comme l’aime Violette sa jumelle. Elle ne sera déflorée qu’un soir inédit, alors qu’un aristocrate russe en fin de trentaine est venu au galop depuis Caen revoir la maison où il avait vécu un amour déçu, celui de l’actrice devenue cocotte du bijoutier. Sergueï, qui avait 18 ans, en était éperdument amoureux mais elle était fidèle. Après l’incendie de sa propriété près de Saint-Pétersbourg, où a péri le peu de famille qui lui restait, le jeune homme a décidé d’aller faire la vie en Europe, baisant tout ce qui bouge – dont Ophélie sur son chemin. Celle-ci lui en est reconnaissante, elle sait enfin ce qu’est l’amour physique, tout en ressentant pour son initiateur un élan du cœur qui la réconcilie avec l‘humanité.

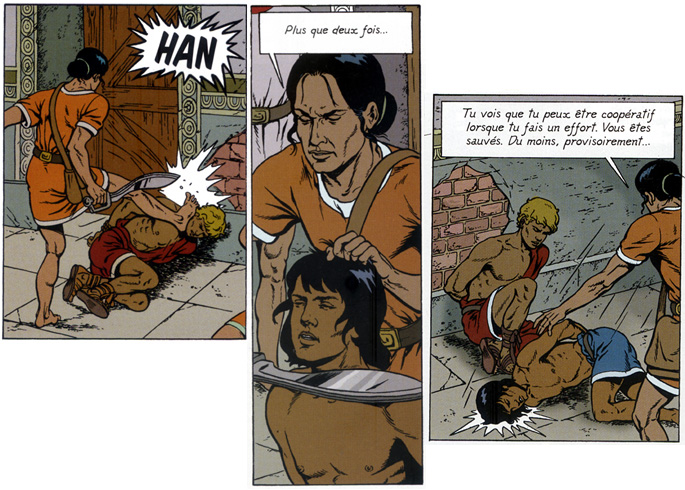

Sauf que Sergueï est reparti le lendemain de bon matin. Ophélie ne songe alors qu’à le retrouver, même si Louis, qui vit ses derniers mois sur cette terre, aurait bien voulu la prendre et l’apaiser. Mais Sarah est jalouse et Violette la jumelle se sent délaissée. Le fantasque Louis est romantique comme Blanche la mère, mais actif, et non passif comme elle. Ophélie se laisse attirer par son projet : filer sur la Riviera où Louis sait que Sergueï est allé ; lui vivra une dernière aventure de gentleman cambrioleur (il a déjà volé la rivière de diamants de sa mère), elle retrouvera son grand amour. Ils partent donc une nuit, Ophélie déguisée en jeune garçon, prennent un cheval puis le train, à Paris un autre train. Mais Sergueï a beaucoup gagné au casino de Monte-Carlo et il est parti pour Venise. Qu’à cela ne tienne, Ophélie rhabillée en femme se fait la sœur de Louis, devenu Antoine.

Ils retrouvent Sergueï, qui accueille Ophélie et la baise à nouveau, mais la laisse toute la journée au palais qu’il occupe, pour aller à ses affaires. Ophélie se dit que c’est cela l’amour d’une femme, rester passive à la maison tandis que l’homme s’ébat ailleurs. Sauf qu’elle trouve un après-midi Louis mourant sur le seuil, atteint d’une balle alors qu’il volait un bijou, et le vigoureux Sergueï qu’elle voulait alerter en train de coïter le jeune valet qui est beau garçon. Explications, séparation, départ. Ophélie retourne chez sa mère, Sergueï paye le voyage.

Mais Ophélie est enceinte et c’est inadmissible pour le bourgeois promu, catho tradi. Sarah, enceinte elle aussi de Louis, s’est suicidée dans la mer pour cacher son déshonneur, Violette a été rappelée à la maison. Ophélie est déclarée malade, on ne la laisse voir personne, elle accouche dans la douleur mais à la maison, et l’enfant lui est aussitôt retirée (c’est une fille) pour être confiée anonymement à une nourrice. Celle-ci est la sœur aînée de Lisette, elle s’est déjà occupée du petit garçon que la servante a eue sans être mariée. Ophélie est destinée à épouser, flétrie, un vieux notaire ou équivalent. Elle ne l’entend pas de cette oreille et ne veut pas rester au Purgatoire. Une fois remise et mise au courant par Lisette, elle reprend son enfant et fuit elle aussi pour les Amériques avec lui. On est en 1900, elle a 16 ans.

Inspirée par les héroïnes romantiques anglaises, l’autrice offre juste avant les années Mitterrand une parodie littéraire où l’humour transparaît souvent. Vingt ans après, comme dirait l’autre, les temps ont changé et ce qui paraissait ironique en 1980 fait frissonner en 2020 : la pruderie bourgeoise catho tradi revient et les Ophélie risquent de se multiplier dans un avenir proche.

Prix Anaïs-Ségalas de l’Académie française 1980

Catherine Rihoit, Les abîmes du cœur, 1980, Folio 1984, 375 pages, €9,00

Commentaires récents