Nous partons sur la route qui débouche à la porte de la base, puis droit dans la montagne. Depuis 2200 m où nous avons dormi, il nous faut descendre jusque vers 1700 m, avant de remonter au col à 2600 m ! Flottent des odeurs de sauge, de résineux, de menthe. S’élèvent le crâcrâ des pics et des stridulations d’insectes. Sur le chemin, pour éradiquer les problèmes de constipation persistants de certains, notre cuisinière Liouba, qui connaît un peu les plantes, cueille de la chicorée sauvage et de la grande camomille. La chicorée est commune, même au bord de nos chemins. Elle se reconnaît par ses fleurs bleu-mauve. La plante entière est utilisée en dépuratif et laxatif ; elle se prend en décoction. Elle fleurit en Europe plutôt en automne et est plus précoce ici ; peut-être est-ce l’altitude ? La grande camomille est stomachique.

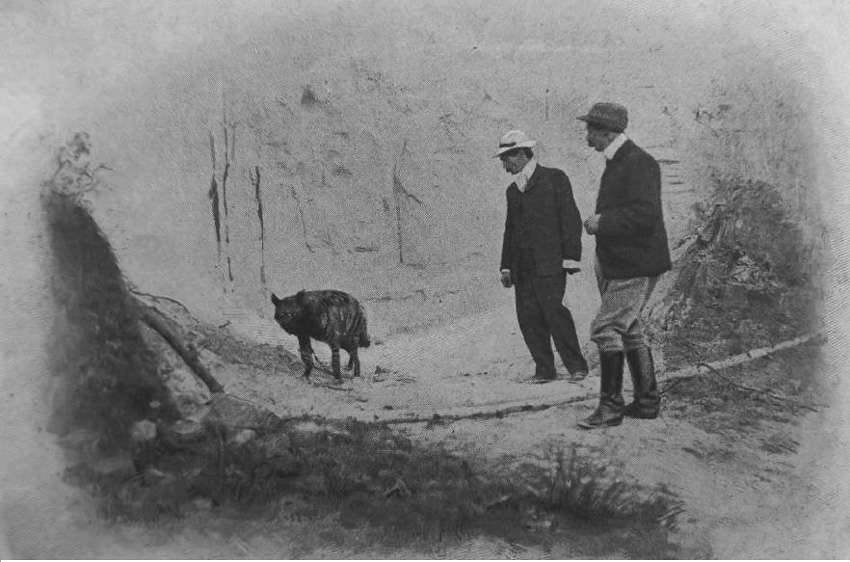

Un arrêt pain-yaourt-thé est effectué dans la montée, au camp de bergères d’altitude. Une mère, sa fille et un mastiff qui aboie en bout de laisse. Il faut le calmer pour lui faire comprendre qu’il ne doit pas nous bouffer. Sa maîtresse reste près de lui, un bâton à la main, pour qu’il nous laisse au moins passer. Le bâton, c’est la loi. Un chien, ce n’est pas une peluche mais un animal hiérarchique : n’en déplaise aux belles âmes, ça se dresse.

La grimpée est dure en première partie et plus douce ensuite jusqu’au col. Un champ de grands chardons s’élève près du sommet, c’est la première fois que je vois un tel spectacle. Les faces piquantes de ces plantes sont larges comme des tournesols, d’un beau violet fleur d’ail. Des papillons orange volettent tout autour.

Au col, à l’ombre d’un genévrier, nous regardons au bas de la vallée la tache verte du village de Gohitan où nous pique-niquerons. Nous ne sommes pas arrivés. Très loin, le plus haut sommet des Fan’s, le Chimtanga, 5494 m.

La descente est longue, pas trop pentue en raison des lacets du sentier aux ânes. Mais ceux qui prennent « la piste rouge » en ont pour leurs genoux. Car Lufti les emmène « à la russe », c’est-à-dire tout droit dans la pente. Si le premier îlot de verdure est vite atteint, si la culture se manifeste déjà par un champ en pente près d’une source, le village est encore loin. Notre maître ânier salue des connaissances.

Des femmes en robes bariolées se relèvent des champs où elles coupaient le blé à la faucille. Des gamins empilent des gerbes sur des ânes, d’autre montent à cru. Nous sommes en pleine campagne immémoriale ; on vivait pareil il y a mille ans.

La piste s’élargit, cagnardeuse et poussiéreuse, foulée par des centaines de pattes. Elle serpente le long de la vallée en direction de maisons de terre aux toits plats du village. Les ruelles sont de terre, étroites contre le soleil. Une grappe de gamins est perchée sur des murets ou debout, comme une brochette d’hirondelles prêtes à la migration. Le mystérieux « téléphone » des communautés traditionnelles vient de fonctionner. Ils sont tous là pour nous voir passer.

Nous traversons le village dans le silence feutré des observateurs. Ils ne sont pas collants ni ne nous interpellent, aucune langue commune n’existe et ils sont intimidés. Nos pas guidés nous font descendre vers la rivière, sa rangée de peupliers alignés et sa terre riche en alluvions où poussent concombres et pommes de terre.

Nous rejoignons une vaste demeure à étage. Elle nous sert d’abri frais contre la chaleur du jour, de lieu de pique-nique et de sieste. Ses murs de pisé et ses étroites fenêtres maintiennent quelques degrés d’écart avec l’extérieur. Tandis que le rez-de-jardin sert de remise à outils et à foin, un escalier mène à l’étage d’habitation. Une terrasse ouvre sur les pièces utiles d’un côté et, de l’autre, sur les pièces d’apparat. Le salon de réception, précédé d’une antichambre, est recouvert au sol et aux murs de grands tapis de laine. Le plafond est en bois, à caissons, sans sculpture. De lui émane une bonne odeur de résine, prouvant que l’aménagement, sinon la maison tout entière, n’est pas si vieille. Un rideau de tulle brodée de fleurs dorées, dans le fond de la pièce, cache des coffres en métal repoussé et peint et des coussins d’apparat. Pour seul mobilier, la pièce comprend une armoire, placée près de la seule fenêtre.

Nous déjeunons là, assis par terre, le plat de bienvenue – sucres et bonbons – arrivant en premier, avec le thé. Le reste du menu est ce que nous transportons, il ne varie pas d’un jour à l’autre : fromage, saucisson, poissons en conserve, tomates… Six sur dix dorment déjà après déjeuner, tandis que j’écris ces lignes. Ils sont épuisés alors que cette matinée fut, somme toute, plus « normale » que les précédentes.

Nous avons la réponse à l’histoire des boules. Chacun des trois condamnés ne reçoit qu’une seule boule (hier, ce n’était pas clair, pour obscurcir la recherche) ; chacun voit celles reçues par les autres (les mains liées dans le dos étaient un leurre) ; en revanche, nul ne voit les deux boules qui restent. La solution est question de logique. Si le premier voit deux boules noires, il a forcément une blanche (rappelons qu’il y avait au départ trois blanches et deux noires). S’il ne voit qu’une noire, il a une chance sur deux d’avoir une blanche, donc « il ne sait pas ». Ce que voyant, le second est dans le cas soit de voir lui aussi deux noires, soit une seule, il « ne sait pas ». Mais il sait, par contre, qu’entre lui et le troisième, il y a forcément une blanche. Si le second voit une noire chez le troisième, il est sûr d’avoir une blanche. Puisqu’il déclare qu’il « ne sait pas », le troisième seul peut avoir une blanche. Bien sûr, tout cela est fort théorique, les deux premiers peuvent être trop nuls pour suivre tous ces raisonnements et jouer à pile ou face. Mais enfin, c’est un « jeu ».

L’après-midi est moins intéressante question marche et paysage, mais sans montée. Faire aller ses pieds sur des cailloux, en terrain aride qui réverbère, n’est jamais une partie de plaisir. Une bande de gamins accourt depuis un village en hauteur. Ils nous réclament dans l’ordre « a pencil », mais se rabattent sans problème sur « aski ». Peut-être cela signifie-t-il ASCII, ou « photo numérique » ? Ils miment d’ailleurs leur demande avec les mains portées en carré autour des yeux. Ils adorent être pris en photo, pour exister peut-être, mais aussi pour se voir sur les petits écrans comme s’ils passaient à la télé. Cette forme naïve du désir d’immortalité est assez touchante. Pourquoi ne pas leur faire ce plaisir ? En voilà qu’être sur Internet ravit, au contraire de certains !

Un bus est arrêté dans un virage, au bout de notre piste. Les guides n’ont quand même pas commandé un bus pour nos mal-en-point, quand même ? Nous ne sommes pas au Japon ! Effectivement, il s’agit d’un bus en détresse. Son rayon de braquage l’envoyait dans le décor s’il n’avait pas stoppé. A moins que son train avant ne soit plus en état, ce qui est fort probable. Il n’a pas les roues parallèles et le chauffeur force l’une d’elle à la barre à mine. Nous sommes encore à l’ère soviétique… D’ailleurs Lufti, toujours ‘kollectiv’, s’entremet et nous embauche pour « aider ». Mais que peuvent une dizaine de bras contre un bus de deux tonnes ? Nous ne parvenons pas à faire remonter l’engin, évidemment, et le chauffeur réussit à tourner d’une autre façon.

La suite est caillouteuse, sous le cagnard, et interminable. Une rivière impétueuse, grise de minéraux schisteux arrachés aux berges, roule dans le fond de vallée. La piste descend progressivement pour la rejoindre, mais Lufti nous invite à prendre l’un de ses fameux raccourcis « à la russe » – tout droit, directement, pas à réfléchir. Nous passons le torrent sur un pont, regardons un moment trois femmes qui coupent de l’herbe dans les champs du bord des rives, avant d’entamer l’ultime heure et demie de piste. La dernière montée est courte, mais elle est la plus dure.

Le village où nous allons dormir est « à dix minutes » selon Lufti et… pour une fois c’est vrai. Nous sommes accueillis dans une ferme où une cour grassement herbue, ombrée de pommiers, pêchers, abricotiers, mûrier et d’autres arbres, offre le confort d’une terrasse en bois à ciel ouvert. Nous nous y affalons pour prendre le thé avant tout autre chose. Ledit thé se fait largement attendre – au-delà du délai raisonnable pour faire bouillir de l’eau – mais l’ombre sur le lit de repos est si agréable que nous réfrénons notre soif et répugnons à bouger. Seul point noir sur notre félicité : pas de bière à la boutique du village, l’ânier adulte est allé voir. Nous sommes en pays musulman et les campagnes sont tolérantes mais plutôt traditionnelles – et tout se sait. Le village s’appelle Gaza, inexplicablement.

La douche est réduite au tuyau qui recueille l’eau du canal dérivé du ruisseau arrosant l’herbe. La douche se prend donc en plein vent, devant tout le monde, entre poulets hauts sur pattes et canards à l’ovale oscillant sur leurs palmes. Deux dortoirs, avec matelas à installer à terre, seront notre gîte. Nous sommes à 1700 m.

Demain ? « C’est plat ! » Mais nous devrons quand même camper à… 3000 m sous le col. Donc ce n’est pas vraiment plat. « Oui, mais ça ne monte qu’à la fin ». Ce qui veut dire très dur et brutalement.

Nous dînons sous l’auvent d’un autre bâtiment, assis par terre. Le menu se compose de salade de chou mayonnaise avec un peu d’anis, d’un bortsch aux vermicelles chinois beaucoup trop gros pour qu’ils soient appétissants (je ne les ai pas mangés), enfin du plat national que Rios est tout fier de nous présenter et qu’il appelle « le plof ». Il s’agit de riz baignant généreusement dans la graisse de mouton, la viande étant revenue dans de l’oignon et de l’ail en chemise. Sans le gras, plaide-t-il, point de ce « bon goût » d’enfance dont il se souvient avec la nostalgie nécessaire. Sans l’excès de graisse, contraire à nos goûts modernes tout comme à nos principes diététiques de citadins peu exposés aux intempéries, ledit « plof » apparaît comme la version locale du « riz pilaf » !

Commentaires récents