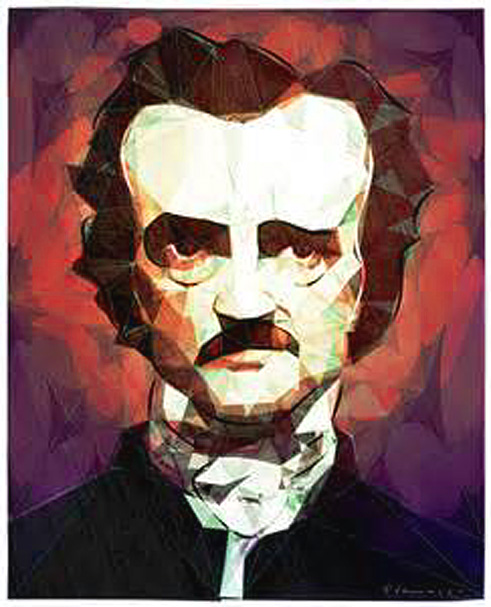

La démonologie rejoint le fantastique et Lovecraft Edgar Poe dans ce film du début des années soixante avec un Vincent Price en acteur redoutable de prestance. Howard Phillips Lovecraft a écrit en 1927 une longue nouvelle intitulée L’Affaire Charles Dexter Ward, publiée en 1941 dans Weird Tales. Un adorateur de Cthulhu, entité extraterrestre puissante, cherche depuis toujours à assurer son emprise sur les humains et un certain Joseph Curwen, au XVIIIe siècle y parvient grâce aux jeunes filles du village (imaginaire) d’Arkham en bord de mer, près de Boston. Les habitants mâles, outrés, décident de se venger et brûlent « le sorcier ». Dans les flammes, celui-ci leur lance une malédiction.

Cent dix ans plus tard… Charles Dexter Ward (Vincent Price) accompagné de sa femme Ann (Debra Paget) arrivent un soir en fiacre dans le village et s’adressent à l’auberge à l’enseigne du Burning Man pour trouver le manoir dont il a hérité : celui de son arrière-grand-père Curwen. Les villageois, descendants des vengeurs maudits, sont méfiants et lui conseillent de quitter le village et d’abandonner l’héritage. Mais Charles veut en savoir plus. Le manoir a quelques toiles d’araignées mais paraît globalement entretenu, un « gardien » se matérialise dans l’obscurité de la chambre et se présente sous le nom de Simon (Lon Chaney). C’est un ancien associé de Curwen.

Ce dernier, dont le portrait tourmenté trône au-dessus de la cheminée principale, a les yeux ravagés de folie à la Van Gogh et fascine Charles. C’est en fait le pont que l’âme du sorcier utilise pour entrer dans l’enveloppe corporelle de son descendant, qui lui ressemble physiquement.

L’épouse de Charles s’aperçoit que mon mari change, parfois brutal et machiste sous l’emprise de l’ancêtre, parfois gentil et doux lorsqu’il redevient lui-même. Elle s’en ouvre au docteur Willet (Frank Maxwell), matérialiste convaincu qui ne croit pas aux démons mais aux troubles de la personnalité. Il la convainc de partir mais elle aime son Charles et elle reste.

Dommage pour elle, Curwen se venge des descendants de ceux qui l’ont brûlé et leur tend des guet-apens pour les cramer à son tour. Délaissant sa femme comme jadis, « stupide femelle » dit-il d’Ann, il va déterrer le cercueil de sa maîtresse morte depuis cent-dix ans en prononçant des formules en latin qui appellent les puissances des ténèbres. Simon a conservé le fameux grimoire imaginaire du Necronomicon, livre interdit écrit par l’arabe fou Abdul al-Hazred selon Lovecraft. La séance réussit et, pour récompenser le démon extraterrestre Yog-Sothoth à forme de crapaud qui croupit dans les caves sous une grille, il attache Ann à l’autel de sacrifice comme lors de la première scène au XVIIIe siècle. Il veut l’accoupler au monstre pour assurer la dissémination des extraterrestres dans l’humanité. Les descendants ainsi générés paraissent dégénérés, aveugles, difformes ou monstrueux – c’est la malédiction d’Arkham. Mais, comme un siècle et dix ans plus tôt, les villageois en foule – symbole de la sagesse des nations – attaquent le manoir et y mettent cette fois carrément le feu. Le portrait de Curwen est incendié, ce qui rompt le lien magique entre Ward et son ancêtre maléfique.

Sauf que nous ne serions pas au cinéma tendance gothique si l’inquiétante expression de Curwen et son faciès verdâtre ne se retrouvait in fine sur le visage de Ward soi-disant délivré… Le poème d’Edgar Poe intitulé The Haunted Palace, fait allusion à un manoir extérieurement riant mais à l’intérieur inquiétant, incitant à ne pas confondre l’habit et le moine, les apparences et la réalité. Un thème inusable sur la naïveté humaine qui se contente trop souvent du superficiel sans creuser au-delà.

DVD La malédiction d’Arkham (The Haunted Palace), Roger Corman, 1963, avec Vincent Price, Debra Paget, Lon Chaney Jr., Frank Maxwell, Leo Gordon, Sidonis Calysta 2010, 1h25, €21.99 blu-ray €29.99

Commentaires récents