Il n’existe pas de guide de la pratique islamique, sauf le Coran. Mais le Coran est une collation de prêches du prophète (qui, lui, n’a rien écrit), effectué sur ordre du calife Otman un demi-siècle après la mort de Mahomet. Il est difficile à lire car les signes diacritiques n’existaient pas encore et la langue permettait plusieurs interprétations des mêmes mots. A ce Livre, réputé pour être la parole même d’Allah susurrée aux oreilles du prophète par l’ange Djibril (Gabriel), s’ajoutent les hadiths, commentaires plus ou moins autorisés qui s’annulent en fonction de leur chronologie. Pas simple, donc, de pratiquer la foi en toute bonne foi. D’où le pullulement des sectes dans l’histoire musulmane. Avec les nouvelles techniques de l’information et de la communication, c’est un pullulement de sites dont il s’agit (car, contrairement au catholicisme intégriste jadis, l’islam n’est pas contre la science).

L’auteur, qui n’est pas musulman, observe la religion avec curiosité et se veut néophyte. Il va donc consulter les sites accessibles en français en se mettant « à la place d’un croyant » qui cherche à « approfondir sa foi et comment ne pas commettre, par ignorance, des péchés » p.8. Déjà, c’est le maquis ! Outre les sites extrémistes et « les sites hostiles aux musulmans », que l’auteur a écarté comme minoritaires parmi les croyants en France (même s’ils braillent plus fort que tous les autres), il existe des sites d’oulémas et des forums de discussion où chacun peut donner son avis. « Le nombre de sites ou de blogs musulmans est particulièrement important » p.22. Parmi les oulémas, les « modernistes » sont minoritaires, les « rigoristes » sont les plus nombreux sur la toile. « J’ai choisi le principe suivant pour composer ce livre : j’entre une question et j’effectue la synthèse des réponses des trois premières pages » de Google (p.23).

D’où le troisième chapitre le plus copieux et le plus intéressant après le premier (« Les bases ») et le second (« Les dogmes ») : « L’islam au quotidien ». Il s’étale de la page 65 à la fin, page 170 – soit les trois-quarts du livre. Il ressort que l’islam (rigoriste) apparaît, comme l’écrivait Lévi-Strauss dans Tristes tropiques, comme une religion de caserne. La Loi vient d’Allah et l’homme est réputé trop faible pour qu’Il puisse lui faire confiance (et la femme encore moins !). La phobie est la souillure, dont la première vient du sexe, la seconde (associée) à la nourriture, et la troisième au contact avec les mécréants.

Le seul sexe licite est celui du mari sur la femme, dans la position de l’imam (dite ailleurs du missionnaire) – tout le reste est moins bien, voire appelant les feux de l’enfer. Après la femme, la gradation du progressivement défendu concerne les concubines, les esclaves, puis « la fornication » hors mariage ou possession, puis les hommes et les jeunes garçons (pour les jeunes filles, pas de problème, le Prophète en a « épousé » une qui avait 9 ans, c’est donc licite). L’homosexualité et – pire – la sodomie (sur mâle, femelle ou animal – dans cet ordre) sont illicites, interdites. Il faut des années de repentance prouvée et de prières renouvelées pour qu’Allah puisse (éventuellement) pardonner ce moment d’égarement. Les hommes et les garçons doivent éviter de se montrer nus (la honte suprême !) et doivent se couvrir « du col aux genoux », ce qui exclut le string, le slip de bain et le torse nu, considérés comme impudiques (car attisant le désir ? y aurait-il une perpétuelle tentation homosexuelle reconnue par la religion dans les pays d’islam ?). Les femmes étant réputées plus faibles que les hommes, leur surveillance doit être plus sévère : clôture domestique et voile à l’extérieur sont de rigueur, les cheveux et les seins étant les attributs les plus excitants, la présence constante d’un mâle pubère de sa famille est requise pour toute excursion au-dehors.

A cause de la souillure du sexe (pourquoi est-ce une souillure ? Parce que l’acte d’engendrer vous permet de créer un nouvel être vivant, à l’égal d’Allah ?), il faut se purifier corps, cœur et âme cinq fois par jour ! Les petites et grandes ablutions sont requises avant toute prière quotidienne ; la repentance pour ses fautes aussi, sans quoi la prière ne vaut pas ; la soumission totale à Allah enfin, sans restriction mentale, sinon l’enfer guette. D’ailleurs, deux anges adjudants sont là en permanence qui vous surveillent, ils comptabilisent dans un grand livre tout ce que vous faites, vous dites et vous pensez pour en rendre-compte au Jugement dernier.

Au sexe est associée la nourriture, on le sait depuis Freud. Donc tout ce qui rappelle la souillure ou l’impureté ne doit pas être mangé (le cochon, le chien, l’animal trouvé mort, l’animal abattu de façon non rituelle par égorgement, les poissons sans écailles, etc.). L’alcool n’est pas vraiment interdit, mais pris dans l’interdiction de tout ce qui peut faire perdre le contrôle comme la drogue, le sexe illicite, la musique ou la danse. Dosé à 5% maximum, l’alcool est autorisé par exemple dans le vinaigre, dont Mahomet faisait grand cas, dit-on. Et l’alcool synthétique dit éthanol (dans les parfums par exemple) parce qu’il n’est pas issu de la macération de fruits (toujours la phobie de la souillure). Notez que les parfums sont plutôt réservés aux hommes, qui doivent se maintenir beaux pour plaire à Allah, mais déconseillés aux femmes qui n’ont à séduire que leur seul mari. Cette vision moralisatrice et normalisatrice est de retour aussi dans notre société laïcisée. Il ne faut pas fumer tabac ou cannabis, boire de l’alcool, se droguer, faire l’amour sans préservatif, manger trop sucré, trop gras, trop salé, trop de viande, du thon rouge ou de la baleine, se rendre dans des lieux trop bruyants, prendre le volant après boisson alcoolisée ou drogue, éviter le lait, manger sans gluten, consommer des oméga 3, se méfier des ondes radioélectriques, ne pas réutiliser une bouteille en plastique pour boire, recycler ses déchets, ne pas se promener torse nu en ville, ni seins nus sur les plages, ni consulter des sites d’extrême-droite, ni dépasser les limites de vitesse, ni traverser hors des clous, ni…

Toujours dans le registre phobique de la souillure, les contacts avec les non-musulmans doivent être évités au maximum aux croyants. Là encore existe une gradation, issue des contacts qu’a eu le Prophète en son temps. Les autres religions du Livre, Juifs et Chrétiens peuvent être côtoyés, à condition qu’ils ne disent aucun mal de l’islam et que l’on puisse garder l’idée de les convertir. Tous les autres, les polythéistes, les animistes et les athées sont des abominations qui n’ont presque rien d’humain. Ils seront rejetés par Allah à la fin des temps (après le retour de Jésus, prophète lui aussi dans l’islam – d’où l’alliance « objective » des chrétiens fondamentalistes américains avec les islamistes fondamentalistes wahhabites, par exemple).

Evidemment, avec les contradictions des textes entre eux et les silences sur ce qui est advenu depuis le VIIe siècle, les oulémas sont bien en peine pour trouver la voie droite au croyant. D’où les débats incessants sur les détails de la pratique. Car, ce qui est curieux pour nous, Occidentaux héritiers de Platon, est que la croyance compte moins que la pratique rituelle. Qui accomplit tout ce qu’il faut ira en paradis, même si « Allah » est pour lui un terme vague et abstrait. La pratique exige parfois des contorsions logiques. Par exemple sur le travail des femmes dans la société moderne, que le Prophète ne pouvait anticiper : « A noter la suggestion étrange d’un imam intégriste pour permettre à une femme de travailler seule dans un bureau sans enfreindre la loi islamique. Selon lui, il suffit que tous les deux sucent les seins d’une même femme afin qu’ils deviennent sœur et frère de lait. Ils n’ont plus le droit de se marier et peuvent cohabiter comme le ferait un frère ou une sœur (donc sans voile !) » p.121.

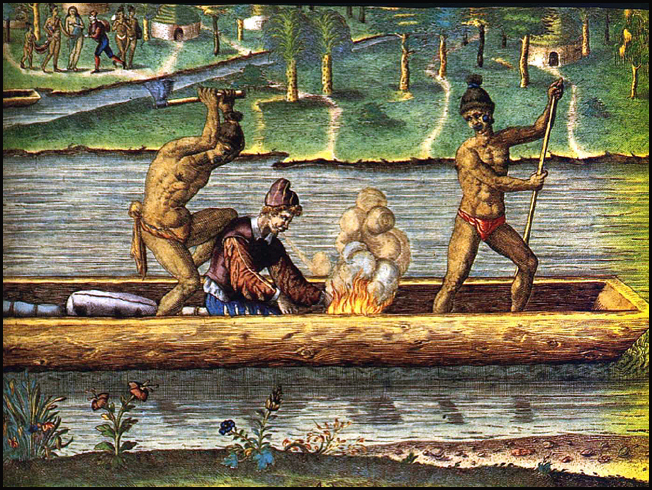

Il y a bien d’autres détails intéressants à picorer dans ce petit livre facile à lire et écrit par la base : le concret des questions qui taraudent les croyants en islam francophone. Sur la location, l’assurance de sa maison, l’héritage à laisser à ses enfants malgré la loi civile, le vote aux élections, les greffes, la télévision, les dessins animés, les photos, la météo (qui est une prévision mais pas une prédiction…). Eprouver une affection profonde pour un incroyant est interdit, mais le cambrioler n’est pas licite, ni le tuer s’il n’a pas lui-même attaqué, pas plus que le griller pour le manger (un imam affirme qu’on peut le manger cru).

Christian de Moliner, Qu’est-ce que l’islam ? Les sites musulmans français le dévoilent, mars 2018, éditions Jean Picollec, 170 pages, €15.00

Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

D’autres œuvres de Christian de Moliner chroniquées sur ce blog

Commentaires récents