La nuit est un peu agitée à ses débuts, énervement de l’effort, puis l’organisme se calme. Nous nous levons plus tard, vers 8 h, mais nous aurions bien dormi encore. De nombreux membres de notre groupe sont malades aujourd’hui, maux de tête et courante. J’y échappe heureusement – mais pas à la fatigue. Entre nuits blanches, décalage et l’effort d’hier, l’adaptation n’est pas aisée ! Elle est négligée, « à la russe », l’être humain n’étant pour l’encadrement que du bétail qui se plaint.

Au matin, soleil blanc et ciel bleu. Le petit-déjeuner est essentiellement composé de yaourt et de pain perdu – bien gras. Le 16 ans au bob est tout joyeux, sa timidité s’efface, il chantonne par bribe, honneur à son tee-shirt Eminem qu’il arborait fièrement hier pour marquer son désir d’être dans le vent du monde. C’est touchant. Ce matin, il fait rire ses copains en prenant une petite voix aiguë de dessin animé. Je demande à Lufti, notre accompagnateur Tadjik, comment s’appellent nos âniers. Le chef adulte se prénomme Umat ; les deux adolescents Tahir (au bob) et Alisher, 16 ans tous deux ; le plus jeune, 14 ans, est Tourhal.

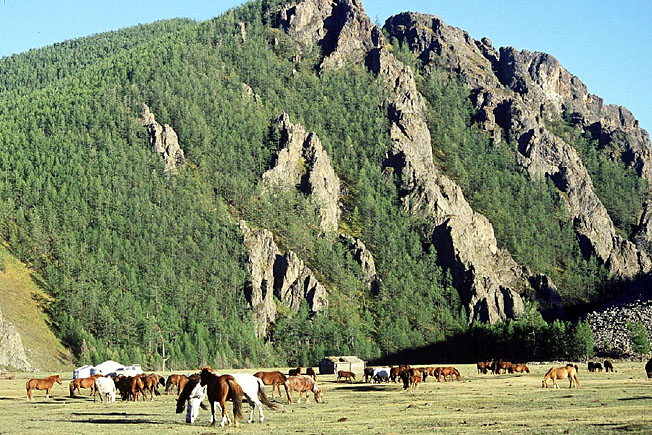

Nous entamons le trek du jour à plat le long des lacs. Quelques poissons sautent de l’eau, des truites probablement. Le paysage est composé de rocs affleurant sur l’herbe rase et de lentisques rabougris. Le bois est rare et le pays est largement déforesté par les éleveurs. Hier soir, au dîner, un garde forestier au long fusil est venu vérifier que l’on n’abusait pas dans la consommation de bois – et récupérer l’inévitable bakchich. Selon Global Integrity, « La corruption est une habitude normale dans tous les secteurs gouvernementaux au Tadjikistan. Tadjiks ont l’habitude de donner des pots-de-vin pour n’importe quoi ».

Les sentiers qui courent de ci delà nous font croiser une fois de plus des Russes, en stage d’escalade rochers. Torse nu, les jeunes hommes sont bien dessinés, mais féculents et vodka les épaississent dès la trentaine. Les quelques filles sont robustes bien que l’on puisse moins en juger parce que plus habillées.

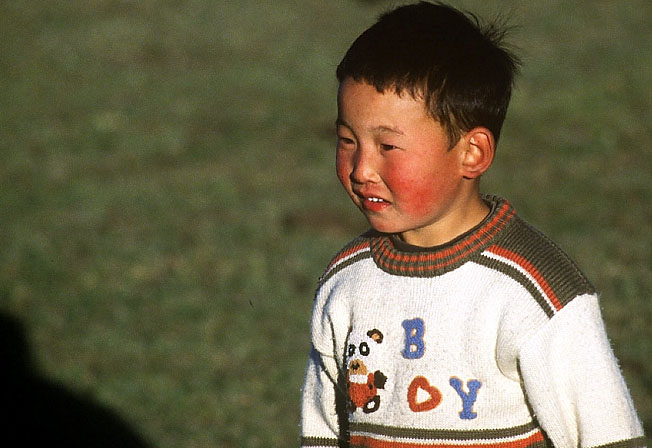

Nous faisons une pause dans un campement de bergers en bord de lac. L’eau semble lourde de minéraux arrachés au socle ; elle n’est pas transparente mais laiteuse et reflète en un beau turquoise le ciel clair au firmament. Il s’agit d’ailleurs d’un campement de bergères, le seul mâle présent n’ayant guère que 8 ans. Les hommes travaillent sur les chantiers en Russie, les femmes restent au pays élever les enfants et les moutons. Elles partent « en vacances » dans les pâturages d’altitude tout l’été. Les hommes explorent, les femmes conservent les traditions.

La montée qui suit, nous éloignant des bords de lac, est dure, mais elle ne dure qu’une bonne heure. Elle nous offre au col un panorama de lac bleu-vert dans le tréfonds, comme une jade précieuse affleurante, dans son écrin de pentes brunes ornées, sur leurs bords supérieurs, de l’éclat immaculé des glaciers et du coton doux des petits cumulus qui les veillent. Le nez capte des odeurs de lentisque et d’armoise. Le chemin sonnant et trébuchant est pavé de schiste luisant qui tinte sous la semelle. Au col Tchoukourak, 3165 m, nous avons le don de double vue : la première sur le lac d’où nous venons, la seconde sur le lac où nous allons. Tous deux largement en contrebas, comme s’il nous était poussé des ailes.

La descente qui suit le col est plus dure que la montée. Non pour le souffle, mais pour les genoux. Le lac de destination est plus bas que celui que nous avons quitté. L’herbe rase accueille peu à peu, dans la pente, des arbustes, puis des bosquets dont l’ombre verte est une occasion de pause. Un parfum nouveau surgit, celui de la résine.

Au bord du premier lac, des baraquements de bergers abritent comme ce matin des familles sans hommes. Les petites filles maternent très tôt, vite responsables dans ce matriarcat d’été. L’une porte un bébé à la touffe poil de carotte, l’autre un blondinet. Peut-être sont-ils les lointains descendants des guerriers grecs d’Alexandre qui a fondé l’une de ses villes dans le pays ?

Nous pique-niquons sous un grand arbre, au bord d’un troisième lac dont tout un chapelet s’ouvre, alimenté par le torrent du glacier. Un âne curieux, des vaches placides, broutent dans la solitude. Pas de bergers au bord de ce lac. Le pique-nique se compose de fromage, de boites de conserves de poisson, de tomates fraîches et de « saucisson de vache » – spécial pour pays musulmans. La tête de l’animal, dessinée dessus pour le marketing, est aisément reconnaissable. C’est moins gras que le porc mais de saveur un peu sèche.

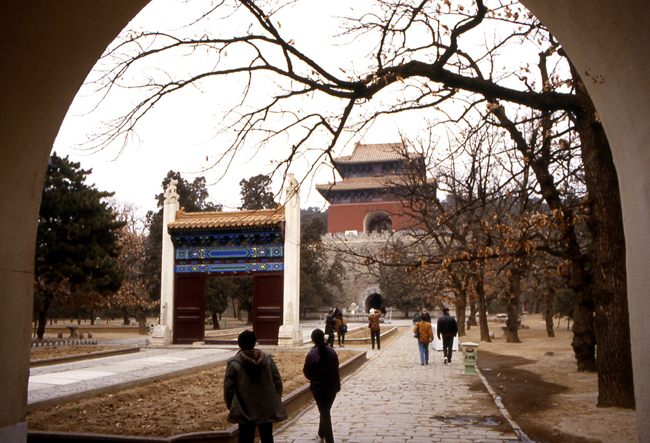

Il nous reste encore trois quarts d’heure de descente jusqu’à Artouch, l’ex-base des alpinistes soviétiques. A 2200 m, elle reste en activité pour le tourisme, alpinistes russes et trekkeurs occidentaux. Le style en est incontestablement stalinien : c’est grand, bétonné, spartiate. Un kilomètre sépare les toilettes des douches et les bungalows sont dispersés. La douche est d’ailleurs collective, comme dans les établissements sportifs, mais il y a de l’eau chaude. Nous sommes à deux par chambre dans ces bungalows eux-mêmes doubles.

Le reste de l’après-midi s’écoule dans les diverses activités de s’installer, de joindre la douche, de siroter une bière à l’ombre de la tonnelle. Elle est de marque Kozel, « mise en bouteilles depuis 1854 » et coûte 4000 soums (2,30 euros). La bière « Baltika » en boite, la plus courante, coûte 3000 soums partout (1,75 euros). Selon l’habitude soviétique, les prix sont tous pareils, partout où l’on se trouve, du centre-ville aux chalets reculés de montagne. Ils n’ont aucune notion du calcul d’efficacité économique – ou même écologique, selon la mode qui vient, qui devrait faire payer plus cher le transport dans les lieux peu accessibles.

On est en train de repeindre le bassin en forme de haricot qui trône devant le bâtiment principal. Malgré le bleu vif, ce n’est pas une piscine, « luxe bourgeois » pour la mentalité soviétique, qui préfère envoyer les gamins tout nus dans le torrent boueux voisin. Il s’agit d’un bassin « utilitaire », destiné à servir de vivier à truites. Mais l’ignorance est gaspilleuse. Le peintre ne vient-il pas de retirer son échafaudage que l’on branche les tuyaux, et la peinture n’a pas eu le temps de sécher que le bassin se remplit. Quelques gosses, fils des cadres du lieu, s’empressent d’aller prendre les poissons, exilés dans une baignoire alimentée par une dérivation du torrent, pour les remettre au bassin. Manipulations sans soins ou toxicité de la peinture, près de la moitié des bêtes crèvent dans les minutes qui suivent. Peut-être ces malheureux poissons seront-ils servis au dîner suivant ?

Les ados du coin sont fiers de la technique : walkman, portables, bagnoles. L’un d’eux, dans les 15 ans, me prend en photo avec son portable. Il me cadre maladroitement, l’air de rien, timide, au point que je lui souris et que je pose pour une deuxième. Pourquoi pas, la photo est à double sens : si je le prends comme le fait un touriste, il peut me prendre en retour.

Rios, après une bière, nous raconte qu’il n’a pas fait l’armée – il suffisait alors de payer, en ces temps soviétiques du privilège et du pot de vin. « Kozal », marque de la bière, signifie la chèvre en russe – mais aussi « le bizut », et l’on devine comment sont traités les bizuts dans l’armée russe si l’on se souvient de ce que l’on fait des chèvres…Il a fait cependant la récolte du coton quand il était étudiant, quatre ans de suite. Cela parce que c’était amusant, même si ce travail dur restait bénévole. Les dortoirs mixtes permettaient des aventures fort agréables et nul ne s’en privait. La récolte elle-même n’était pas contrôlée et vous pouviez ne cueillir que très peu de coton dans la journée, personne ne vous disait rien. Le soir venu, en avant la musique ! Un disc-jockey avait, dans chaque groupe, amené son matériel et mettait de l’ambiance.

Selon Rios, Turcs et Ouzbeks se comprennent, leur langue est très proche. A l’indépendance, l’Ouzbékistan a réformé son système éducatif sur le modèle turc. Il est considéré comme de meilleure qualité, les Ouzbeks qui ont suivi cet enseignement arrivant premiers à l’examen d’entrée à l’université. C’est pourquoi les jeunes vus dans l’avion avaient passé trois mois à Istanbul : ils appartenaient en quelque sorte à un collège de l’élite. Les études durent quatre ans après le collège ; on obtient alors un baccalauréat. Deux ans de plus et vous voilà avec une « maîtrise ». Avec ce bac, on peut déjà enseigner dans les collèges, payé 150 $ par mois, ou dans les lycées, payé 300 $ par mois. Les professeurs d’université touchent jusqu’à 500 $ par mois. Ce n’est pas suffisant pour assurer un niveau de vie décent et tous sont obligés d’avoir un travail supplémentaire ou d’accepter du bakchich. Certains cultivent les champs, d’autres accompagnent des groupes en voyage, ou donnent des cours particuliers. Un policier, par exemple, apparaît très bien payé en Ouzbékistan : c’est grâce aux innombrables bakchich qu’il peut soutirer ici ou là. Mais il faut avoir un certificat prouvant que l’on est passé à l’armée… Rios a réussi à acheter un deux-pièces au centre de Samarcande pour 50 000 $. Le prix de l’offre et de la demande est sans rapport avec le niveau des salaires. Lui touche 150 $ le mois pour enseigner aux gamins et il lui faudrait déjà 28 ans de salaire pour rembourser seulement le capital ! Il ne nous dit pas comment il a pu financer un tel investissement (par le bakchich ?).

Nous dînons assez tard dans le chalet principal, une salle nous est entièrement réservée. Elle est heureusement séparée du restaurant collectif où hurle une télé et où coule pas mal de vodka dans les gosiers avant même le dîner. De plus, s’y déroule par-dessus tout ce bruit un « concours de versets poétiques » ! La cuisine que nous dégustons, de même, n’est pas celle du restaurant mais celle de Liouba. Elle est ce soir très soignée, à base d’aneth du jardin en face. Le goût fade du concombre disparaît complètement sous la saveur acidulée de l’herbe hachée, agrémentée de dés de pomme de terre et d’œuf dur écrasé. Le bortsch de ce soir est particulièrement gras – selon le goût moujik – et j’ôte à la cuiller un quart de tasse à thé de graisse de mouton liquide qui flotte à la surface ! Du plat principal, je ne mange pas : c’est trop. Le solide de la soupe s’y retrouve : agneau en ragoût, chou braisé et pommes de terre. Nous goûtons un autre vin tadjik, appelé « Le charme de l’émir ». C’est un xérès très doux.

Au dessert, la table se met aux énigmes. « On retrouve Roméo et Juliette morts, dans leur chambre fermée à clé, fenêtre ouverte, le plancher mouillé et parsemé de morceaux de verre. Comment sont-ils morts ? » En fait, le piège est dans la doxa : Roméo et Juliette ne sont pas, comme on pourrait le croire immédiatement, le garçon et la fille de la culture occidentale ; Roméo et Juliette sont des poissons, dont un coup de vent a cassé le bocal, poussé par la croisée. Jean-Luc n’est pas en reste : « un roi décide de gracier l’un des trois condamnés à mort s’il résout une énigme. Il les fait comparaître devant lui mains attachées dans le dos et leur présente cinq boules : trois blanches et deux noires. Il leur met une ou deux boules chacun dans les mains. Celui qui devine la couleur de sa boule a gagné. » La réponse ? Il nous laisse toute la nuit pour réfléchir à ce qui n’est qu’un problème de logique. Réponse demain.

Commentaires récents