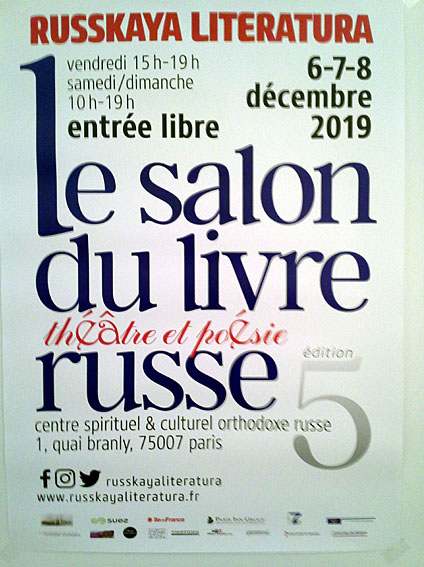

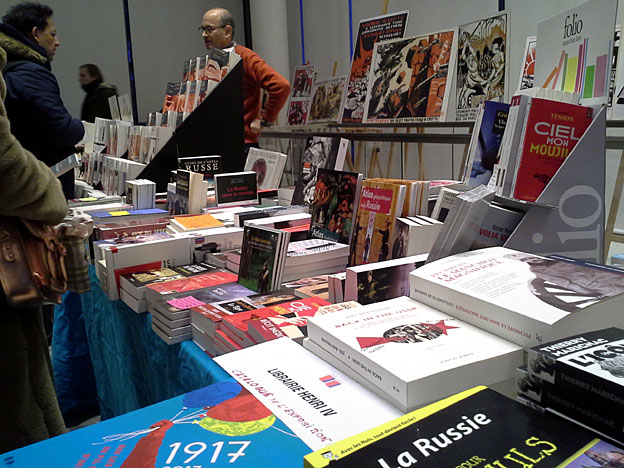

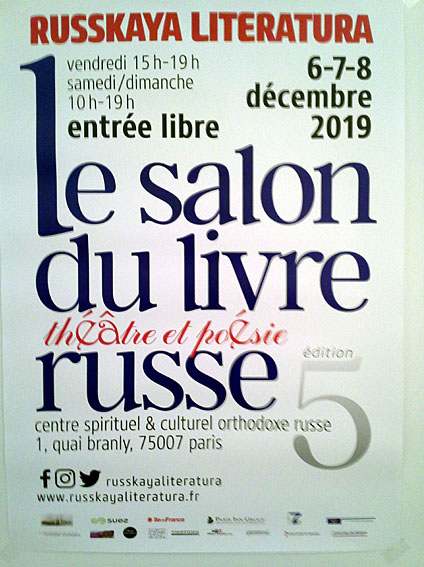

Au Salon du livre russe organisé au Centre spirituel et culturel orthodoxe du quai Branly à Paris le week-end dernier, une table ronde a eu lieu entre Youri Fedotoff, avocat et romancier, auteur du Testament du tsar, et Alain Sueur, financier et enseignant, auteur d’ouvrages de bourse et de gestion de patrimoine mais aussi auteur d’une thèse de doctorat à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne il y a plus d’un quart de siècle sur URSS et mythologie avant la Perestroïka.

Cette table ronde a eu lieu avec la bienveillance de Mme Irina Rekchan, Présidente du Salon du Livre Russe et sous l’égide de M. Léonid Kadychev, Directeur du Centre Culturel et Spirituel russe à Paris. Elle a été présentée par Guilaine Depis, attachée de presse de Youri Fedotoff.

Les intervenants ont choisi d’explorer trois mythes principaux français (et occidentaux en général) sur la Russie par le survol de textes de Saint-Simon à Sylvain Tesson, puis d’analyser les mythes ambivalents que sont le Barbare, le Pionnier et l’Age d’or. Alain Sueur avait recensé 17 mythes à propos de l’URSS au début des années 1980 mais les trois retenus sont majeurs pour l’image que nous avons de la Russie au travers des siècles.

Un mythe est un récit explicatif qui ordonne le monde dans l’imaginaire d’une culture. Il a une double fonction dynamique et compensatrice, pour saisir vite un fait nouveau ou prévoir en fonction de schémas connus. Alain Sueur explique que le psychologue américain Daniel Kahneman, « prix Nobel » d’économie en 2002, distingue deux cerveaux : le Système 1 et le Système 2. Le Système 1 est une façon de penser archaïque, approximative et globale mais rapide, née dans la savane pour échapper aux prédateurs. Il fonctionne automatiquement et vite, créant un schéma cohérent d’idées issues de la mémoire associative, des impressions et des sentiments. Le mythe est le mode de pensée global et immédiat du cerveau. Le Système 2, lui, ne fonctionne que lorsque tout danger est écarté et que la pensée a le temps de raisonner et d’analyser.

BARBARE

Youri Fedotoff montre dans un texte des Mémoires de Saint-Simon l’hommage que Pierre le Grand, réformateur et « civilisateur » de la Russie, fit à Richelieu sur son tombeau : « Grand homme ! Je t’aurai donné la moitié de mes Etats pour apprendre de toi à gouverner l’autre ! ». C’est que le tsar de toutes les Russies est volontiers perçu comme un « barbare ». Le marquis de Custine écrit dans ses Lettres de Russie en 1839 qu’elle est « une société à demie barbare mais régulée par la peur ». Le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre, évoque sous Staline « un peuple à ce point vivant et patient que la pire servitude ne le paralysait pas ». Sylvain Tesson dans Bérézina note après Milan Kundera « l’absence de rationalité dans la pensée russe » et sa propension « à toujours sentimentaliser les choses, à éclabousser la vie de pathos ».

Alain Sueur expose que le mythe du Barbare se décline en deux mythes opposés : l’Ogre et le Bon sauvage. Le barbare est celui qui n’est pas comme nous, notre inverse humain. Dans les trois étages de l’humain, il n’apparaît ni civilisé, ni humaniste, ni maître de soi. Il est donc menaçant, Ogre qui croque (version mâle) ou qui dévore (version femelle) selon Gilbert Durand dans Les structures anthropologiques de l’imaginaire – soit l’image du char d’assaut qui a menacé toute l’Europe sous Brejnev et celle du Léviathan totalitaire qui menace toute pensée individuelle.

Le Bon sauvage représente en revanche la vigueur vitale des instincts qui permet à toute société de se régénérer quels que soient ses malheurs (le Phénix), une force de jeunesse qui pousse certes à l’éternel présent mais aussi au nomadisme, à l’égalitarisme fraternel, au millénarisme. Le Barbare est figuré par l’Ours, animal totem russe (Michka dans les contes) qui ressemble à un homme mais plus fruste, apte à hiberner avant de se réveiller au printemps pour devenir prédateur.

PIONNIER

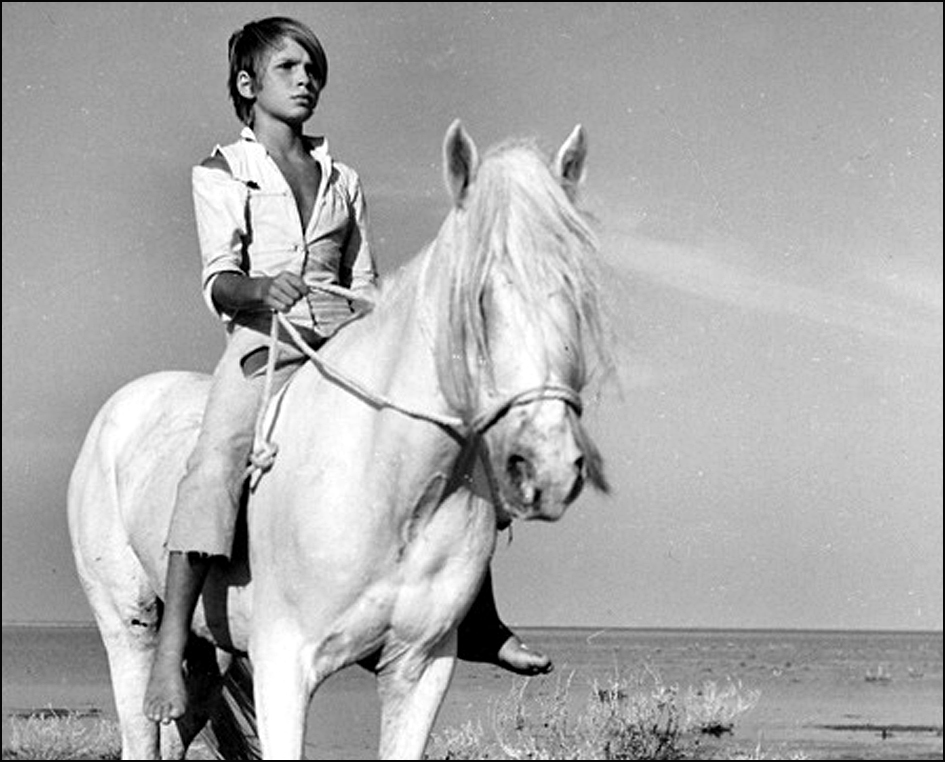

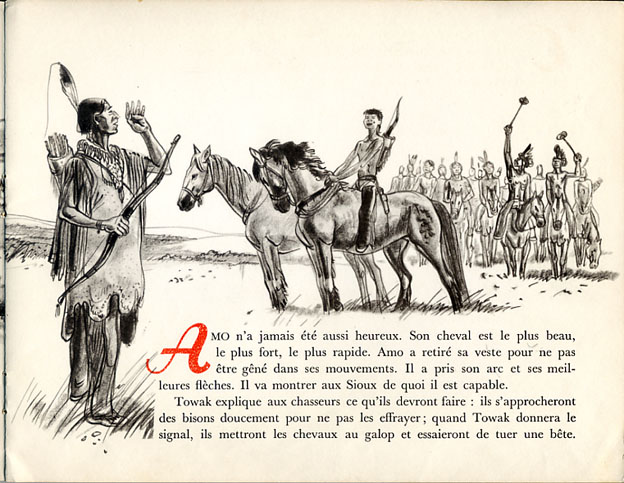

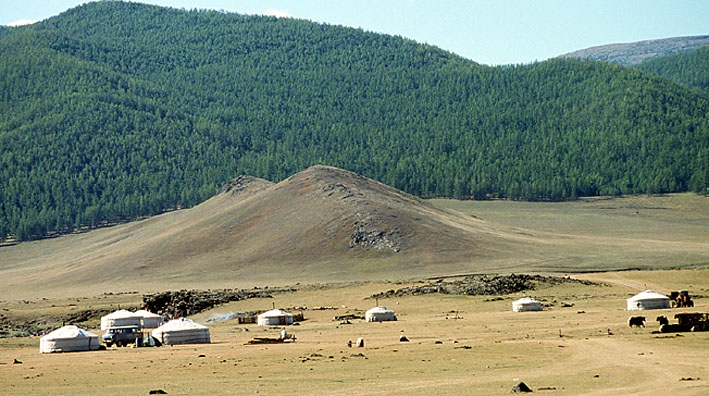

C’est que la barbarie supposée est liée à l’espace. En Russie où la steppe ondule à l’infini jusqu’à l’horizon, tout paraît possible, tout est à explorer, conquérir, exploiter. D’où l’animal emblématique du Cheval, déjà important chez les Scythes et revivifié par les Tartares puis les Cosaques. De Gaulle note la volonté de puissance de la Russie stalinienne : « Rassembler les Slaves, écraser les Germaniques, s’étendre en Asie, accéder aux mers libres, c’étaient les rêves de la patrie, ce furent les buts du despote ». Et, renchérit Sylvain Tesson : « Les Russes furent les champions des plans quinquennaux parce qu’ils étaient incapables de prévoir ce qu’ils allaient faire eux-mêmes dans les cinq prochaines années ». Hélène Carrère d’Encausse note, dans son introduction à son livre Le général de Gaulle et la Russie, combien l’espace russe a tenté les voyageurs d’Occident comme les marchands anglais.

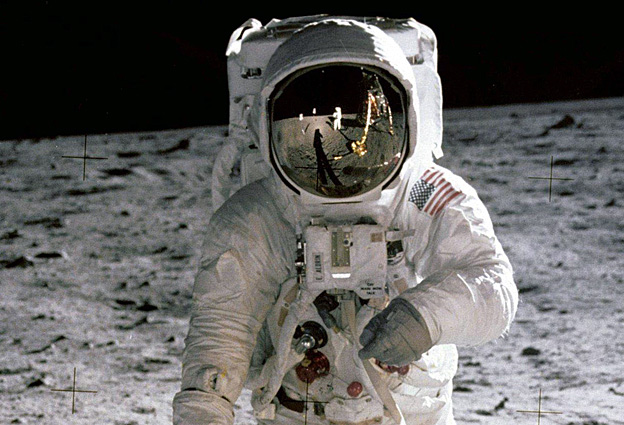

Cette dimension spatiale est cruciale pour édifier le mythe du Pionnier qui, comme aux Etats-Unis, repousse la Frontière terrestre et monte même jusqu’aux étoiles avec Youri Gagarine en 1961. Mais le Pionnier est un mythe ambivalent, comme tous les mythes. Le Héros se décline selon les trois fonctions indo-européennes de Georges Dumézil en Prophète législateur tel Moïse, Napoléon ou Lénine, en Aventurier conquérant tel Ulysse, Alexandre le Grand ou Pierre le Grand, en Chercheur civilisateur tel Erik le Rouge, viking qui colonisa l’Islande avant d’explorer le Groenland et les abords du Canada, Faust ou Einstein.

Mais la toute-puissance du Héros menace la société en imposant par la force un carcan de pouvoir tel un Moloch sans pitié (Pierre le Grand, Lénine, Staline). Elle menace aussi l’humanité tout entière via le mythe du Savant fou, un docteur Faust apte à signer un pacte avec le diable pour créer de la puissance. C’est alors le délire pseudo-scientifique d’un Lyssenko, la démesure industrielle de Tchernobyl qui aboutira à la catastrophe que l’on sait, ou l’exploitation sans mesure de l’eau des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria pour accentuer la production de coton. Résultat : la mer d’Aral a été asséchée de moitié !

AGE D’OR

Le danger des Héros Barbares est de vouloir recréer et imposer un Age d’or au forceps, à la fois Paradis pour le côté positif et Gel bureaucratique formaté pour le côté négatif. Pierre le Grand rêve de gouverner comme Richelieu, le Tsar qui visite la France, décrit par Saint-Simon en 1717, a « ses volontés incertaines sans vouloir être contraint ni contredit sur pas une ». Et Custine un siècle plus tard note « la tyrannie patriarcale des gouvernements » et « une société (…) régularisée par la peur ».

Le mythe de l’Age d’or peut être régression dans le passé ou utopie d’avenir. Cet Age se situe avant : paradis perdu chrétien ou Moscou « troisième Rome », ressourcement originel dans la Rodina (la patrie charnelle du souverainisme national), ou l’accord retrouvé de l’homme avec la nature et avec sa nature qu’espère Marx dans le communisme réalisé. Il se situe aussi après dans le temps, ou ailleurs dans l’espace : Frontière des pionniers colonisateurs, Eldorado pour les conquistadores du pétrole et des minerais, merveilleux des guides illuminés vers le Bélovodié ou pour retrouver Kitège, la ville russe assiégée par les Tartares durant la grande invasion de 1242 qui descendit avec tous ses habitants, ses tours et ses églises, au fond d’un lac et dont Rimski-Korsakov a fait un opéra. Depuis, seuls les justes et les purs peuvent retrouver Kitège comme on découvre le saint Graal, et entrevoir dans l’eau ses coupoles. Cette ville n’émergera qu’au moment où les hommes se repentiront de leurs péchés. Il s’agit donc dans ce mythe de créer la Cité de Dieu (version chrétienne), de bâtir des cités rationnelles (Saint-Pétersbourg de Pierre le Grand, Akademgorodok de Staline) ou de créer la Cité idéale du communisme où règnerait la pure administration des choses sans conflits politiques (modèle de la Poste de Lénine). L’Ordre cosmique assuré par Dieu, l’ordre politique par le tsar, l’ordre social par le Parti avant-garde « scientifique » et ses technocrates – avant peut-être les écologistes de l’urgence climatique.

Mais le risque est d’imposer un géométrisme abstrait à la société, de dériver vers l’alliance des bureaucrates et des organes de sécurité comme dans 1984 de George Orwell. Le rêve du socialisme dans un seul pays aboutit très vite à la paranoïa stalinienne de forteresse assiégée qui nécessite un Mur – moins pour se défendre de l’extérieur que pour empêcher ses propres citoyens de quitter le navire. La Russie comme l’URSS ont alterné des phases de « gel » et de « dégel », allant vers une européanisation et les libertés avant de se rétracter en « despotisme asiatique » et robotisation des comportements sur le modèle social du servage ou du Goulag (rabot en russe veut dire travail…). Qui veut faire l’ange fait la bête, notait jadis Pascal. Qui croit détenir la Vérité (Pravda), de droit divin, autoritaire ou « scientifique », tend à l’imposer à tous et sans discussion, « pour leur bien ». L’ethnos s’oppose au demos, la patrie biologique, affective et traditionnelle s’oppose à la société du contrat, du droit et du progrès dans le respect des Droits de l’Homme que nous tenons pour universels.

Ce pourquoi le Barbare c’est toujours l’Autre, celui qui n’est pas comme nous et qui récuse notre liberté.

CONCLUSION

Si Youri Fedotoff note que les mythes d’aujourd’hui sur la Russie vue par les Français sont les mêmes que ceux du passé, Alain Sueur suggère que ce sont « nos » mythes culturels et qu’ils ne sont pas universels. C’est « notre » façon de voir la Russie et les Russes, une façon caricaturale bien utile pour s’orienter et agir dans le flux d’informations qui survient, mais au fond fort peu rationnelle et scientifique. Il note aussi que la Russie fait partie du même ensemble chrétien que l’Occident tout entier et qu’il existe donc des passerelles de compréhension.

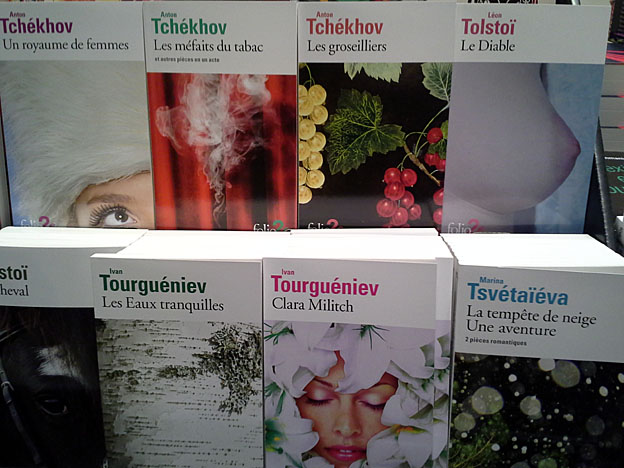

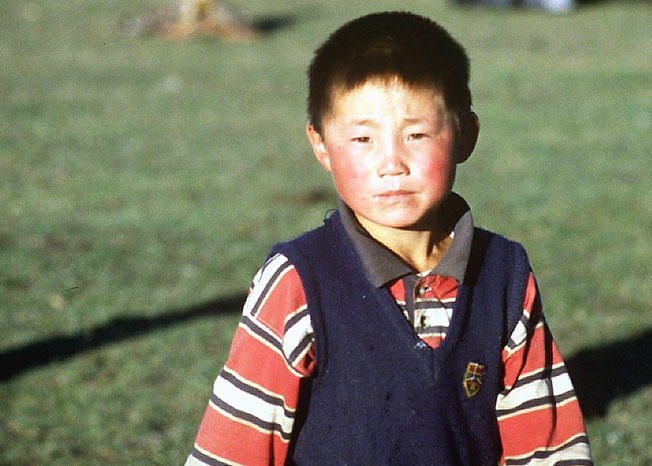

Par exemple la nouvelle d’Anton Tchékhov, La Steppe – Histoire d’un voyage, publiée en 1888. Igor, 10 ans, est un double de l’auteur lorsqu’il revenait de chez son grand-père au village de Kniajaia à 60 verstes de Taganrog. Le jeune garçon quitte la campagne pour la ville, sa mère pour un monde d’hommes et l’école communale pour le lycée. Il passe de l’ignorance au savoir (du Barbare au civilisé), des paysans aux bourgeois, de la nature à l’urbanité. Le dernier bain dans la rivière, durant le voyage, est pour lui source de jouvence qui lui « dilate le ventre », en Bon sauvage qui se régénère pour garder sa vitalité et devenir Héros créateur. Cette belle nouvelle montre que certains mythes que nous formons sur la Russie sont partagés par les Russes eux-mêmes.

Commentaires récents