Le dimanche de Noël 1998, à midi, un jeune homme tout nu tombe du ciel sur les escaliers de la Place d’Espagne à Rome. Qui est-il ? Un Apocalyptique hurlant à la fin du monde en cette fin du millénaire ? Un échappé d’asile ? Un artiste en happening ? Pas du tout : il se présente, Vornan-19, venu du futur, de 2999 exactement. Dans mille ans.

Réalité ou imposture ? Difficile à croire tant le voyage dans le temps est une impossibilité physique selon nos connaissances de la fin du XXe siècle. La seule façon réaliste serait d’aller plus vite que la lumière et de rattraper les photons échappés du passé, tout comme la lumière des étoiles lointaines, peut-être déjà mortes, nous parvient des milliers d’années après. Après un tour d’Europe où le phénomène est montré comme un objet de foire, c’est évidemment aux États-Unis que tout doit se passer. La première puissance du monde ne saurait déléguer à d’archaïques gouvernants aux moyens limités le soin de savoir si oui ou non Vornan-19 vient du futur.

Une commission de savants de diverses disciplines est composée par le gouvernement, assisté d’un ordinateur pour éliminer les incompatibilités personnelles (à la fin des années 60, on croit encore à cette infaillibilité du calcul). Leo Garfield est physicien reconnu ; il effectue des recherches sur la réversibilité physique du temps et se heurte à des impasses. En vacances chez ses amis Jack et Shirley, dans une ferme isolée d’Arizona au bord du désert, il se ressource à poil et au soleil, dans le naturisme hippie de ces années-là. Lorsqu’il revient à Los Angeles, sa secrétaire l’informe qu’un haut-fonctionnaire de la Maison Blanche cherche à le joindre depuis des jours. Sanford Kralick est chargé d’élaborer le comité d’évaluation de l’homme du futur et le programme qui lui sera proposé.

Vont recevoir le fringant Vornan-19 à sa descente d’avion : un historien philosophe « prétentieux et pédant », un psychologue « cosmique », une anthropologue engagée (« celle qui, pour étudier de plus près les rites de la puberté et les cultes de la fertilité n’avait pas hésité à s’offrir elle-même comme femme de la tribu et sœur de sang » p.130), un philologue (« son domaine scientifique était la poésie érotique de toutes les époques et dans toutes les langues »), une biochimiste bâtie comme un petit garçon – en tout six avec lui, le physicien. Et évidemment Kralick plus le service de sécurité.

Il n’est pas inutile car Vornan-19 déplace les foules par sa seule image. S’il a déclaré à Berlin que l’époque d’Hitler lui paraissait la meilleure du siècle où il a atterri, il déclare aussi être ignorant en histoire, simple touriste qui passe le temps car le sien l’ennuie. 2999 connaît en effet un monde parfait où chacun vit selon ses besoins sans avoir à travailler, des serviteurs demi-humains se chargeant de tout, où l’énergie est personnelle et sans limite, fournie par de mini réacteurs qui désintègrent les atomes en réactions contrôlées, où n’existent plus aucun pays ni nationalismes, seulement une Centralité et des lieux sauvages où chacun peut vivre seul ou non, à sa guise. Il est surpris et amusé par les Apocalyptistes de 1999 qui se déchaînent dans les rues en manifestations plus sexuelles que violentes, allant nus et peinturlurés, arrachant les vêtements de ceux qui en ont encore, copulant en public, braillant des injonctions à jouir avant la Fin – même si le millénaire se termine logiquement fin 2000 et pas fin 1999. Mais les foules sont rarement sensées, logiques ou même instruites.

Vornan-19 s’amuse car le sexe est son seul plaisir, le seul qui reste à qui n’a aucune vocation particulière dans le monde du futur. Il baise avec tout ce qui lui plaît, jeune femme, très jeune fille ou même jeune homme. L’auteur n’a pas osé transgresser les tabous sur le reste, et le comité d’organisation a tout fait pour varier les lieux et les visites. Partout où il passe, l’homme venu du futur, rhabillé pour l’occasion, sème la pagaille. Il n’aime rien tant que bousiller les ordonnancements des prétentieux, riches ou savants, qui osent croire que leurs possessions et leurs talents vont l’impressionner. La biochimiste, parce qu’elle est encore vierge et ignorante en sexe, et Leo le narrateur, très neutre dans ses évaluations, sont les membres du comité qu’il préfère. Il baise la première (et la révèle à elle-même), il sort avec le second (qui profite des subsides du gouvernements pour goûter quelques plaisirs).

Il l’invite même en Arizona pour quelques jours de vacances incognito dans le programme, sur les instances de Jack et de Shirley. La jeune femme avoue son attirance sexuelle irrésistible pour Vornan-19 et Jack, ancien étudiant de Leo, voudrait parler à l’homme du futur des implications de sa thèse, qu’il n’ose publier car il craint les conséquences économiques et sociales d’une énergie personnelle sans limites. Ces vacances sont une catastrophe. Vornan-19 ne dit rien car il ne connaît rien et cela ne l’intéresse pas. Il reste indifférent aux charmes de Shirley, pourtant évidents, car il a jeté son dévolu sur Jack. Une fois le mal accompli dans le couple, Leo le fait partir.

Le savant veut quitter le comité, las de mois passés à suivre Vornan-19 et ses ébats érotiques sans en apprendre plus que cela sur le monde du futur, doutant parfois qu’il soit venu du futur. Mais l’analyse de sang est formelle, recueillie par règle dans un bordel officiel : la présence d’anticorps multiples et inconnus. En revanche, les foules grossissent, les Apocalyptistes contrés par l’affirmation de Vornan-19 que le monde existera encore dans mille ans se faisant plus virulents tandis que des néo-croyants commencent à se former en église pour adorer Vornan, lisant ses interviews comme une bible. « Il y a ceux qui l’aimaient pour son nihilisme ricanant, et d’autres qui le considéraient comme le symbole de la stabilité dans un monde chancelant et apeuré. Tout cela étant étouffé sous l’image transcendante de la déité : pas Jéhovah, ni Odin, pas un personnage d’homme mûr barbu, mais comme un Jeune Dieu, beau, dynamique et léger, l’incarnation du printemps et de la vie, les forces créatrices et destructrices réunies en une même personne. Il était Apollon, Baldur, Osiris, mais aussi Loki » p.341.

Le psy écrit tout un livre de révélation sur les mois passés avec Vornan-19 ; il devient le nouveau saint Paul de la religion du Christ 2999. Il ne sait s’il est sincère ou non, encore moins surnaturel ; « Il prétendait (…) que c’était nous-mêmes qui avions fait de Vornan un dieu. Nous désirions un nouveau dieu pour nous conduire alors que nous nous trouvions au seuil d’un nouveau millénaire parce que les anciens mythes avaient abdiqué ; et Vornan était arrivé juste à point pour répondre à nos besoins » p.347.

Devant l’amplitude des ravages et la houle de la croyance incontrôlable, le gouvernement américain prend des mesures. Vornan-19 doit être restreint. Il désire un bain de foule ? Qu’il y aille, mais avec une combinaison spéciale qui assure un champ de forces autour de lui afin que nul ne puisse trop l’approcher. Une technique infaillible, doté d’un système de secours – à moins qu’il ne soit saboté. Et c’est ce qui finit par arriver sur une plage de Rio, où Vornan s’amuse de la foule en délire qui l’acclame ; il y prend un peu trop goût. Ce « trop » justement lui sera fatal : le champ de forces disparaît, Vornan est happé par un grand Noir « torse nu » puis disparaît. Est-il retourné brusquement dans le futur, sentant sa vie en danger ? A-t-il été déchiré en morceaux avalés par la foule comme Baldur, Actéon ou Osiris ?

En tout cas, le monde est soulagé. Le nouveau millénaire peut commencer.

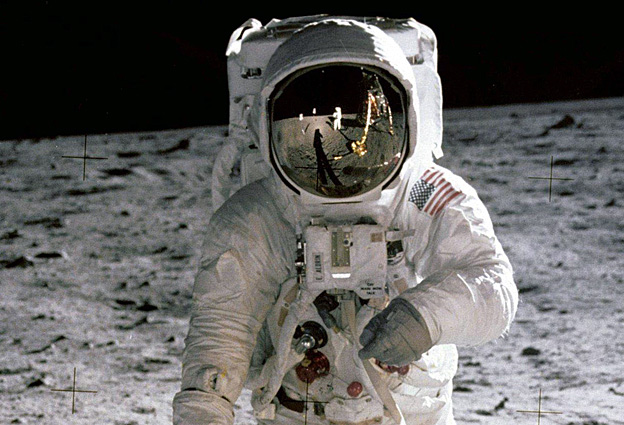

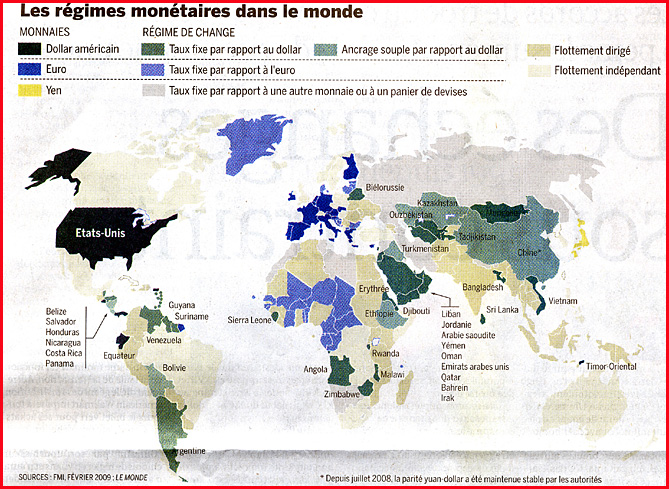

Cette fiction n’a pas prévu comment s’est déroulé le passage au vrai millénaire entre fin 1999 et fin 2000. Il y a eu beaucoup moins de sexe en public et beaucoup plus de complotisme ; beaucoup moins de relations humaines et beaucoup plus de peurs de bug sur les machines. Le monde, trente ans après 1969, n’était plus le même. Plus de vingt ans plus tard encore, les tendances se sont accentuées : beaucoup plus de virtuel, même dans la monnaie, l’art ou l’amour ; beaucoup moins de relations humaines directes, qui impliquent trop ; encore plus de complotisme et de terreur des machines, des GAFAM et autres BATX chinois aux robocops et autres soldats du futur. Relire Silverberg, c’est se (re)plonger dans les années soixante et soixante-dix, une époque où la chair était réhabilitée après la prohibition et le puritanisme, de la nudité aux relations sexuelles, où les rapport sociaux étaient humains et pas via des réseaux virtuels. Un monde ancien, où les gens étaient plus proches les uns des autres. Un monde qui, à nouveau, s’efface.

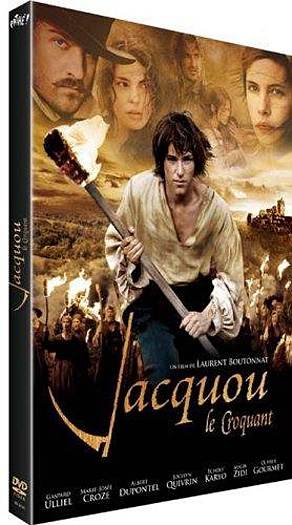

Robert Silverberg, Les Masques du temps (The Masks of Time), 1969, Livre de poche 1977, 400 pages, €2,29 occasion

Robert Silverberg déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents