« Là-bas », loin de chez nous, un peuple perçu comme à peine européen, dans un pays à cheval sur l’Europe et sur l’Asie, aux dimensions sans égales aux nôtres, a vécu de 1917 à 1991 l’instauration d’une nouvelle religion. La Foi s’incarne dans le temps (le présent et l’avenir de l’idéologie), et dans l’espace (une terre illimitée).

Le communisme comme idéologie est une foi pure et abstraite avant que les hommes qui s’en réclament ne conquièrent le pouvoir, puis un savoir qui se veut plus concret, une science principe et guide, dès la Révolution advenue. La ferveur des premiers temps s’émousse alors dans le quotidien.

Le Communisme est une foi, qui s’est institutionnalisée. Elle s’est faite pragmatique ; elle est dans le siècle. Reste l’espoir qu’elle incarne. Une pièce de Slavomir Mrozek, Ambasador, jouée au théâtre Polski de Varsovie en 1981, traduit ce sentiment : « L’Ambassadeur » : alors, on dit que votre système est totalitaire ? L’officiel soviétique : est-ce totalitaire que de vouloir le bonheur de l’humanité entière ? »

Le socialisme sera-t-il « sauvé » par ses fins ? « Car, malgré les « crimes », malgré les « erreurs » et les tristes mais nécessaires « rappels à l’ordre », c’est cette petite flamme vacillante, c’est l’idée du bonheur identifiée à celle, même meurtrie, du socialisme, qui reste son ultime garantie. » Il faut croire au Matin… Pour la Pravda, citée avec distance mais non sans nostalgie par Libération en 1981, « le socialisme mondial (est) reconnu par la pensée sociale progressiste comme la plus grande réalisation à ce jour pour le progrès social du XXe siècle. » A l’origine était la foi, celle qui est vécue dans la chair et qui naît de la souffrance, « la plus grande des espérances du XXe siècle », selon Jean Ellenstein, historien du communisme bien oublié aujourd’hui. Cette foi a balayé le tsar et réussi la révolution. Elle est restée vivante chez les témoins (de moins en moins nombreux) de ces premiers temps sacrés. Ainsi de Souslov : « sa jeunesse à été marquée par la misère physique et morale de son milieu d’origine dans les profondeurs de la campagne russe. Par la volonté d’abolir, à tout jamais, la malédiction séculaire ». L’Humanité raconte la vie des saints : « à tout jamais » est bien une expression d’essence religieuse.

La ferveur des premiers temps s’émousse au fil des ans par les compromis nécessaires à toute histoire en marche. L’espoir n’est plus sève de printemps, mais justification liturgique. Les marxismes sont de nature totémique, ils tentent d’identifier les masses et de mobiliser leur imaginaire au service d’un pouvoir (Marx-icône, Marx-étendard) ou d’une politique (Marx-drapeau-rouge). Pour Jean Ellenstein, la révolution d’Octobre fut « le plus grand échec et la plus grande des désillusions. Le tank remplace l’idéologie. L’économie périclite, et seule l’armée prospère sur le terreau de la dictature et de l’oppression. »

Le sentiment du sacré n’est pas une phase dépassée du développement de la conscience comme le voudrait la vision positiviste, mais un élément permanent du rapport de l’homme et du monde. L’esprit fonctionne dialectiquement ; le sacré est l’un des pôles dont le profane est l’autre. Oscillant entre transcendance et finitude, l’esprit avance dans la connaissance. On ne devient pas révolutionnaire par spéculation intellectuelle mais par indignation. Claude Roy montre que le besoin de croire est plus profond que le contenu de la croyance. Roger Garaudy, d’étudiant chrétien, passe à un statut de surveillant général du stalinisme intellectuel, pour tomber dans un écologisme tiers-mondiste, avant de se convertir à l’Islam… déjà (Mélenchon suivra-t-il ce même chemin qu’il a bien commencé jusqu’au bout ?). Philippe Robrieux, par son expérience d’historien du PCF, montre que l’intellectuel n’adhère au Parti que lorsqu’il croit ; et le processus de rupture est identique : on s’en va parce qu’on cesse d’y croire. Au-delà des structures de l’esprit humain, la société occidentale chrétienne a marqué les individus d’une empreinte religieuse d’autant plus forte qu’elle s’est vue imposer tôt. Pour ne citer que des noms très connus, Thorez, Duclos, Vassart, secrétaire à l’organisation et représentant du Parti au Komintern, ont eu une très forte éducation religieuse. Benoit Frachon avait un frère curé avec qui il était en très bons termes. Vaillant-Couturier avait été un auteur de poèmes mystiques avant 1914. Dostoïevski dit du socialisme : « il était pris en sorte pour une correction et une amélioration du christianisme en fonction du siècle et de la civilisation. »

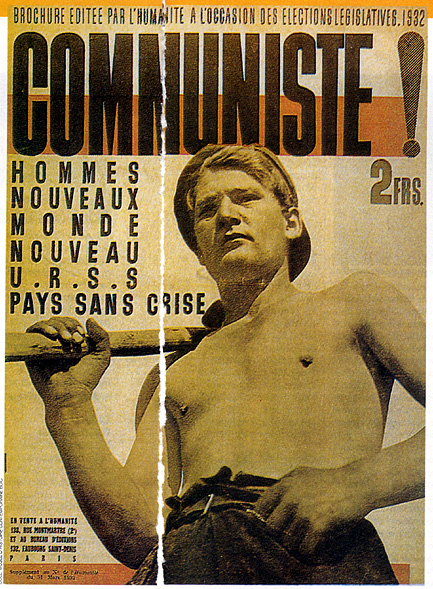

Le messianisme de Marx reste la base de la foi soviétique : l’homme, à l’origine simple fragment de la nature, s’en détache par son activité créatrice qui domine le milieu naturel. Mais cette puissance se retourne contre lui et l’entraîne dans le déterminisme social. A lui d’en découvrir les lois et d’humaniser les transitions vers un nouvel état d’équilibre où, ayant approprié la nature, il réapproprie aussi sa propre nature. D’où les représentations des prolétaires volontiers torse nu, au naturel, sans le carcan des bienséances bourgeoises et affichant leurs muscles travailleurs avec fierté. Devant une telle perspective, et avec les outils sociologiques et historiques fournis par Marx, les communistes sont sûrs de leur « bon droit » historique. L’enthousiasme compense l’ignorance, car on affirme d’autant plus fort que l’on n’est pas certain de convaincre : « Tout nous est permis, déclare Le Glaive Rouge, organe de la Tchéka de Kiev le 18 août 1919, car nous sommes les premiers au monde à brandir le glaive non pour asservir et réprimer, mais au nom de la liberté générale et de l’affranchissement de l’esclavage. »

Le déclin de la foi a eu lieu durant des années noires du stalinisme, après les Procès de Moscou, dans l’après-guerre soupçonneuse, mais surtout lors du XXe Congrès où, pour la première fois depuis Lénine, le Parti Communiste d’Union Soviétique acceptait de remettre en cause l’infaillibilité de la voie choisie jusqu’ici et de reconnaître ses erreurs par la voix de son Secrétaire général. Après l’espoir d’ouverture de Khrouchtchev, la foi est morte de consomption durant les longues années d’immobilisme brejnévien. Elle renaquit sous Gorbatchev, hésitante, pragmatique, laïcisée, osant faire revivre le marxisme comme mouvement et non comme dogme (ainsi font Mélenchon et Badiou), comme idéologie visant à libérer plutôt qu’à contraindre. « On a sous-employé le potentiel du socialisme », accuse Gorbatchev dans son livre, Perestroïka. « Les idées de la Perestroïka ne sont pas seulement le fruit d’intérêts et de considérations pragmatiques, mais aussi l’indice du trouble de notre conscience et le signe de notre foi indomptable en ces idéaux que nous avons hérités de la révolution. »

Il semble étrange de parler de religion à propos des intellectuels. Raymond Aron l’a fait : « Le communisme me semble la première religion d’intellectuels qui ait réussi ». Jules Monnerot pense que le communisme est « l’islam du XX° siècle ». Emmanuel Todd y voit une parole « schizophrénique », qui discourt sans attendre de réponse et reproduit très exactement la structure du cours magistral. La schizophrénie dissocie les processus affectifs et logiques, elle serait justement la « maladie professionnelle des intellectuels ». Les exégètes de Marx ont montré que les thèses économiques ne viennent pas en premier dans son œuvre ; Maximilien Rubel et Jean-Yves Calvez en particulier ont montré qu’elles sont précédées et commandées par l’ambition philosophique.

L’optimisme de Marx le force à trouver dans le socialisme un moyen unique et simple qui permette de résoudre le problème du malheur complètement et d’un seul coup. Cet optimisme est attaché à la dialectique, méthode idéale qui résulte d’une conviction que tout conflit :

- doit se résoudre inéluctablement,

- doit se résoudre « bien »,

- bien pour l’homme, centre et maître de la nature par sa conscience qui le fait émerger à la puissance.

Si la dimension sacrée est nécessaire, le marxisme présente une laïcisation des grandes religions philosophiquement acceptable pour l’intellectuel du XXe siècle. Le paradoxe est que ce système ne se soit imposé jusqu’à présent que dans les pays à faible niveau général d’éducation. A ses débuts, Staline avait tendance à raisonner comme si la classe ouvrière était la classe élue, le socialisme une terre promise, le prolétaire fatalement bénéficiaire de la rédemption, et la lutte des classes violente comme une guerre sainte.

Mais pour d’autres, le communisme n’est pas une religion.

La preuve est qu’il n’a aucun souci transcendantal. La promesse de l’utopie n’est pas celle du paradis : la légitimité des partis communistes dépend de la construction d’une société sans classes et non des besoins spirituels des croyants. Le marxisme serait en fait, le rêve de toute société industrielle : réconcilier l’homme avec la nature et avec les autres hommes. Comment la génération à l’ombre de Brejnev vit-elle cette foi soviétique ? Gorbatchev affirme : « les ouvrages de Lénine et son idéal socialiste restent pour nous une source inépuisable de pensée créative, dialectique, de richesse théorique, de sagacité politique (…) Il est jusque dans son image un exemple immortel de force morale d’une grande élévation, de culture spirituelle universelle et de dévouement désintéressé à la cause du peuple et du socialisme. Lénine vit dans le cœur et l’esprit de millions de personnes. Brisées toutes les barrières élevées par les scolastiques et les dogmatiques, puiser dans l’héritage de Lénine avec le désir ardent de comprendre plus à fond dans sa pensée originale – tout cela s’est constitué en un besoin d’ampleur grandissante au fur et à mesure que se multipliaient les phénomènes négatifs de notre société. »

La faillite du communisme soviétique est un peu celle de toute foi. Des illusions de la révolution, l’URSS est passée aux excès du stalinisme puis à la fossilisation brejnévienne, et son « érosion progressive des valeurs idéologiques et morales », selon Gorbatchev. Décrire le déclin de la foi soviétique est un besoin vital pour l’opinion déchristianisée, sans enthousiasme, des Français. Chez nous aussi la foi révolutionnaire est retombée, celle de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, ravivée en 1946 par le Préambule de la Constitution après plusieurs années de « ressourcement » Résistant, comme le changer la vie de 1968 puis les désillusions rapides de 1981. Par l’exemple soviétique, il faudrait rappeler que les théories les plus généreuses doivent se compromettre avec le siècle, et qu’il ne faut pas figer les espoirs sous peine de basculer dans la contrainte.

Commentaires récents