Raymond Aron est mort le 17 octobre 1983 à 78 ans – il y a 40 ans. Il était l’intellectuel critique par excellence, le chantre de la liberté qui pensait par lui-même. Loin des modes il ne s’était engagé que contre la nazisme et contre le soviétisme, deux tyrannies du siècle. Il était pour la modération, le milieu juste plutôt que le juste milieu. Il était pour la raison contre la foi – toute foi, même laïque (et il y en a !).

Son souvenir mérite d’être rappelé en notre période de retour progressif (et progressiste) à l’obscurantisme : la Contre-révolution à droite, l’islamisme woke à gauche.

Il a été condisciple à Normale Sup de Pierre-Henri Simon, Paul Nizan et Jean-Paul Sartre : un chrétien social et deux marxistes, dont un devenu mao à la fin de sa vie. Il sera prof à l’ENA, à Science Po, à Paris 1 et au Collège de France. Il admire Karl Marx qu’il a beaucoup étudié, mais pas pour le dogmatisme apparent de ses œuvres philosophiques, plus pour son sens de l’analyse politique en tant que « spectateur engagé » (notamment sur la Commune de Paris).

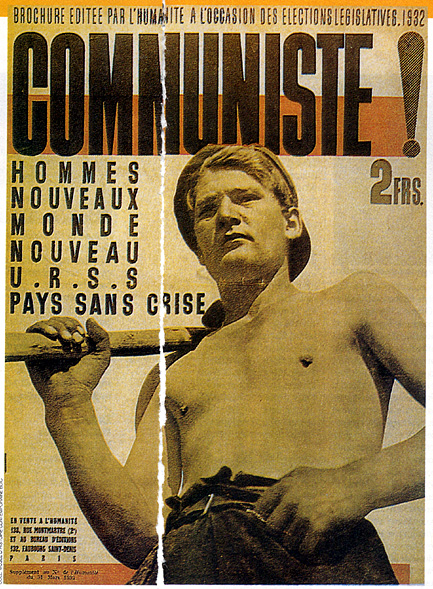

Pour Karl Marx, la religion est l’opium du peuple. Pour Raymond Aron, en 1955, elle est « l’opium des intellectuels » – surtout français. Bien avant le cannabis et l’héroïne des babas cool façon 1968, l’islamisme et les intégrismes catholiques et juifs des années 2000, le droit-de-l’hommisme des bobos années 1990, ou encore le woke des années 2020, le marxisme était la drogue à la mode. D’autant plus forte qu’on n’y comprenait rien et que le prophète barbu lui-même a tâtonné dans ses écrits, les deux-tiers étant à l’état de brouillons, publiés après sa mort. Plus c’est abscons, plus les intellos se délectent : ils peuvent enfin dire n’importe quoi sans risque d’être contredits ! Voyez le Coran…

L’opium qui monte après le marxisme remis sous naphtaline serait-il l’écologisme woke, mâtiné d’Apocalypse climatique, d’austérité chrétienne monastique et de culpabilité mâle, virile et blanche.

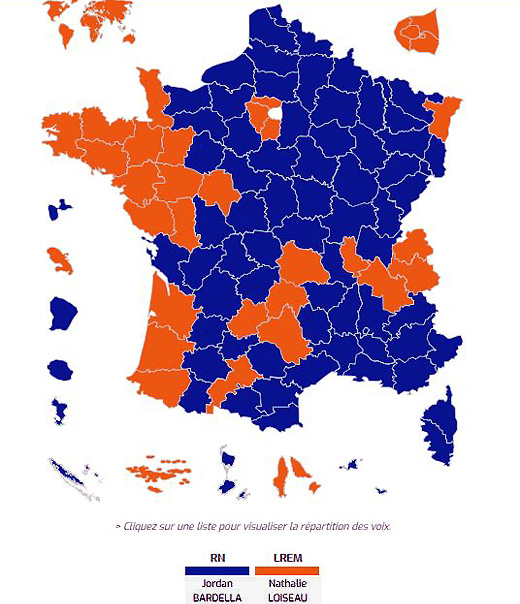

Il reste que tous les gens de ma génération sont tombés dans le marxisme étant petit, absorbé à l’école, dans les cours, à la récré, durant les manifs, à la télé, chez les « écrivaintellos » évidemment « de gauche », toujours à la pointe de l’extrême-mode. Certains (dont je suis) en ont été immunisés à jamais. D’autres non. La gauche radicale balance entre syndicalisme de coups et dictature du prolétariat, des « socialistes » plus pervers inhibent tout changement, freinant des quatre fers dès qu’il s’agit de réformer mais condamnés à l’impuissance publique et rêvant de finir leur vie en couchant avec la Révolution. Comme dit Aron, « dire non à tout, c’est finalement tout accepter » (III,7). Car le mouvement se fait de toutes façons, et sans vous pour l’influencer. Mélenchon le radical-islamiste, par tactique électorale et croyant des damnés de la terre, fait le lit douillet du Rassemblement national et de sa frange encore plus radicalement à droite, les zemmouriens. L’anarchie de provoc’ trotskiste appelle les les milices et les sections d’assaut de la réaction à tant de chienlit malfaisante et menteuse. A populisme, populisme et demi ! Aron se serait délecté de démonter l’idéologie de « gôch » contemporaine, comme il a démonté le marxisme des intellectuels – qui avait peu à voir avec le marxisme appliqué dans les pays non libres.

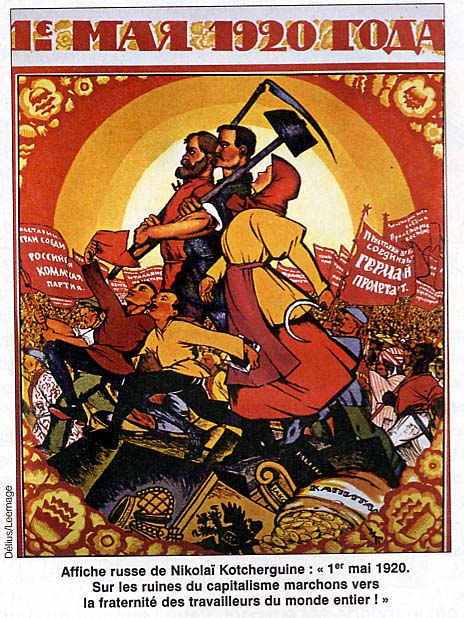

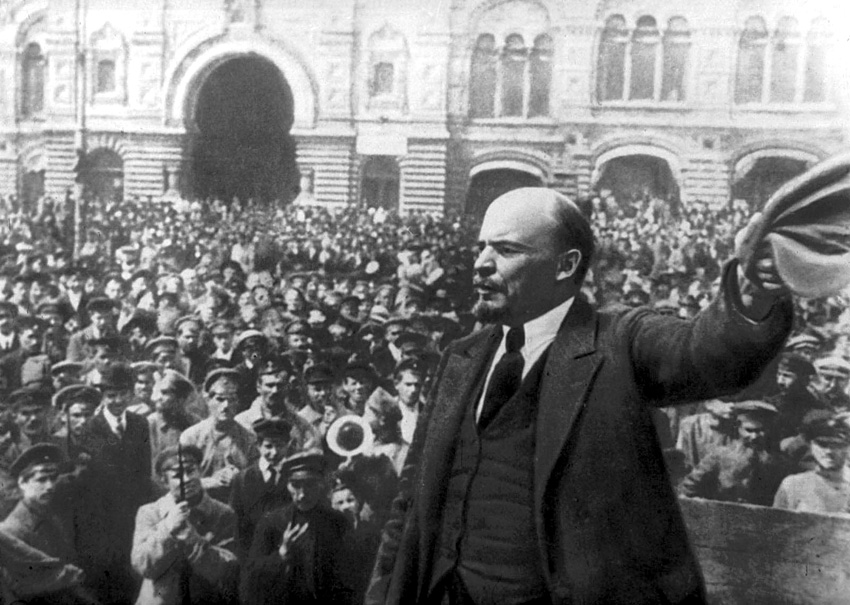

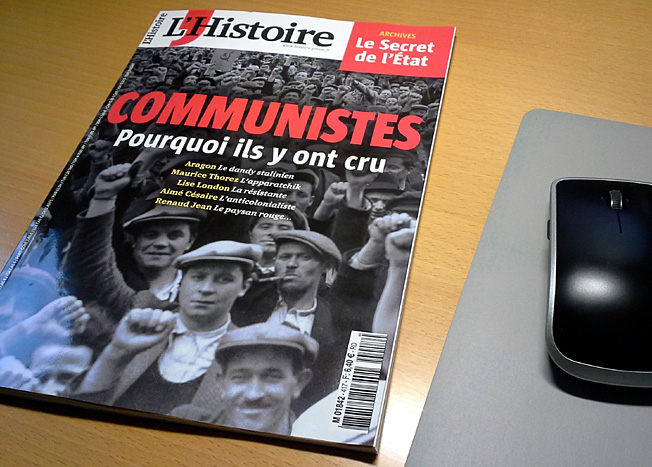

Ce qu’Aron révèle est que marxisme n’est pas la pensée de Marx. Il en est la caricature amplifiée et déformée, tordue par le bismarckisme botté des partis allemands, puis par l’activisme pragmatique de Lénine, enfin par le Parti-Église de Staline qui reste le modèle inégalé du parti Communiste français.

Mais il faut mesurer combien cette pensée « totale » a pu séduire les petits intellos, comme toute pensée totale continue à le faire depuis le catholicisme romain. Elle a pour ambition de brasser toute la société, le social expliqué par l’économique, lui-même induisant la politique, donc une philosophie. Le marxisme hier était analogue à l’islamisme, cette déclinaison totalitaire de la religion musulmane – ce pourquoi de nombreux intellos « de gauche » ont encensé l’ayatollah Khomeini et sont depuis compagnons de route soumis des terroristes barbus – même ceux qui commettent des pogroms. Aron : « Marx réalisa la synthèse géniale de la métaphysique hégélienne de l’histoire, de l’interprétation jacobine de la révolution, de la théorie pessimiste de l’économie de marché développée par les auteurs anglais » (Conclusion). Si l’on renverse tous les termes… on obtient l’écologisme : pratique historique concrète coupable et respectueuse de tout, décentralisation universelle, marché local exacerbé.

Le marxisme a offert aux laïcs déchristianisés une alternative au christianisme : appliquer les Évangiles dans ce monde en reprenant l’eschatologie biblique sans l’église. Aron : « La société sans classes qui comportera progrès social sans révolution politique ressemble au royaume de mille ans, rêvé par les millénaristes. Le malheur du prolétariat prouve la vocation et le parti communiste devient l’église à laquelle s’opposent les bourgeois-païens qui se refusent à entendre la bonne nouvelle, et les socialistes-juifs qui n’ont pas reconnu la Révolution dont ils avaient eux-mêmes, pendant tant d’années, annoncé l’approche » (III,9). Rares sont les intellos qui ont lu l’œuvre de Marx, largement inachevée, touffue, contradictoire, publiée par fragments jusque dans les années 1920. La pensée de Marx est complexe, sans cesse en mouvement. Figer « le » marxisme est un contresens. Marx est en premier lieu critique, ce qui ne donne jamais de fin à ses analyses. En faire le gourou d’une nouvelle religion du XXe siècle nie ce qu’il a été et voulu.

Mais le besoin de croire est aussi fort chez les intellos que chez les simples. Il suffit que le Dogme soit cohérent en apparence, décortiqué en petits comités d’initiés, réaffirmé en congrès unanimiste et utilisable pour manipuler les foules – et voilà que l’intello se sent reconnu, grand prêtre du Savoir, médiateur de l’Universel. Dès lors, l’analyse économique dérape dans le Complot, les techniques d’efficacité capitalistiques deviennent le Grrrand Kâââpitâââl arrogant et dominateur, consommateur égoïste des richesses de la planète. Un Kapital d’ailleurs américain, plutôt financier, et surtout juif (« Government Sachs »), porté à l’hédonisme LGBTQA+ (et j’en oublie).

On en arrive à la Trilatérale, ce club d’initiés Maîtres du monde, dont Israël serait le fer de lance pour dominer le pétrole (arabe)… La doxa mélenchonnienne et celle des islamistes intolérants, tout comme celle des poutinistes d’extrême-droite. Toute religion peut délirer en paranoïa via le bouc émissaire. Aron : « On fait des États-Unis l’incarnation de ce que l’on déteste et l’on concentre ensuite, sur cette réalité symbolique, la haine démesurée que chacun accumule au fond de lui-même en une époque de catastrophes » (III,7).

Marx n’est plus lu que comme une Bible sans exégèse, ses phrases parfois sibyllines faisant l’objet de Commentaires comme le Coran. Les intégristes remontent aux seuls écrits de jeunesse qui éclaireraient tout le reste. Sans parler des brouillons Apocryphes et des Écrits intertestamentaires d’Engels ou Lénine. Les gloses sont infinies, au détriment de la pensée critique de Karl Marx lui-même. Raymond Aron : « Les communistes, qui se veulent athées en toute quiétude d’âme, sont animés par une foi : ils ne visent pas seulement à organiser raisonnablement l’exploitation des ressources naturelles et la vie en commun, ils aspirent à la maîtrise sur les forces cosmiques et les sociétés, afin de résoudre le mystère de l’histoire et de détourner de la méditation sur la transcendance une humanité satisfaite d’elle-même » (I,3). L’écologisme, par contagion marxiste, a gardé ces tendances, malgré la poussée des racialisés, féministe et autres réveillés.

Fort heureusement, la gauche ne se confond pas avec le marxisme ; elle peut utiliser la critique de Marx sans sombrer dans le totalitarisme de Lénine et de ses épigones. Raymond Aron définit la gauche par « trois idées (…) : liberté contre l’arbitraire des pouvoirs et pour la sécurité des personnes ; organisation afin de substituer, à l’ordre spontané de la tradition ou à l’anarchie des initiatives individuelles, un ordre rationnel ; égalité contre les privilèges de la naissance et de la richesse » (I,1). Qui ne souscrirait ? Notamment la social-démocratie. Mais la gauche s’est fourvoyée dans la Nupes, cette « alliance » de la carpe et du lapin où celui qui fait les gros yeux emporte tout.

Raymond Aron pointe la dérive : « La gauche organisatrice devient plus ou moins autoritaire, parce que les gouvernements libres agissent lentement et sont freinés par la résistance des intérêts ou des préjugés ; nationale, sinon nationaliste, parce que seul l’état est capable de réaliser son programme, parfois impérialiste, parce que les planificateurs aspirent à disposer d’espaces et de ressources immenses » (I,1). C’est pourquoi « La gauche libérale se dresse contre le socialisme, parce qu’elle ne peut pas ne pas constater le gonflement de l’État et le retour à l’arbitraire, cette fois bureaucratique et anonyme. » (I,1) Marx traduit par l’autoritarisme du XXe siècle rejoint volontiers les autres totalitarismes dans le concret des gens.

Raymond Aron : « On se demande par instants si le mythe de la Révolution ne rejoint pas finalement le culte fasciste de la violence » (I,2). Ce ne sont pas les ex-Mao mettant qui contrediront ce fait d’observation. Quant aux manifs des radicaux écolos…

Inutile d’être choqué, Aron précise plus loin : « L’idolâtre de l’histoire, assuré d’agir en vue du seul avenir qui vaille, ne voit et ne veut voir dans l’autre qu’un ennemi à éliminer, méprisable en tant que tel, incapable de vouloir le bien ou de le reconnaître » (II,6). Qui est croyant, quelle que soit sa religion, est persuadé détenir la seule Vérité. Ceux qui doutent ou qui contestent sont donc des ignorants, des déviants, des malades. On peut les rééduquer, on doit les empêcher de nuire, voir les haïr et les éliminer. Ainsi des Juifs pour le Hamas. L’Inquisition ne fut pas le triste privilège du seul catholicisme espagnol et les excommunications frappent encore au PS, voire chez les écolos quand on ose mettre en doute la doxa du parti…

Ce pavé de 1955 est construit en trois parties : 1/ mythes politiques de la gauche, de la révolution et du prolétariat ; 2/ Idolâtrie de l’histoire et 3/ Aliénation des intellectuels. Il évoque des questions désormais passées, celles d’une époque d’après-guerre portée au fanatisme avec Sartre et Beauvoir après la lutte contre le nazisme.

Mais l’analyse rigoureuse et sensée résiste à toute ringardise. La méthode de Raymond Aron est applicable aujourd’hui, la sociologie des intellos demeure et la critique de la croyance comme opium est éternelle. La preuve : cet essai intellectuel est constamment réédité et les idéologies qui prennent la place du marxisme chez les intellos sans cesse nouvelles !

Raymond Aron, L’opium des intellectuels, 1955, Fayard Pluriel 2010, 352 pages, 10.20€, e-book Kindle €10,99

Raymond Aron, Mémoires, Bouquins 2010, 1088 pages, €31,00

Raymond Aron, Le spectateur engagé, Livre de poche 2005, 480 pages, €9,20

Raymond Aron sur ce blog :

Karl Marx : 1 – le Manifeste

Karl Marx : 2 – le Capital

Karl Marx : 3 – Les objections

Commentaires récents