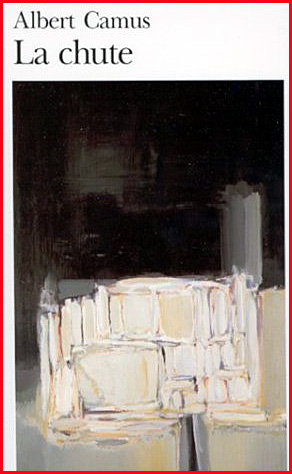

Je n’avais jusqu’ici jamais compris grand-chose au philosophe allemand du XXe siècle Heidegger. Ni les articles publiés par les fans, ni ceux plus insidieux par exemple d’un Alain de Benoist, ni surtout le Que sais-Je? sur le sujet ne m’avaient vraiment éclairés. J’ai trouvé dans le numéro 207 de novembre-décembre de la revue Gallimard Le Débat un article lumineux de Luc Ferry, suivi de quelques autres. Dont celui d’un « journaliste », consternant de bien-pensance et particulièrement à ras de terre. L’article de Luc Ferry, qui ouvre le dossier, s’intitule Heidegger, génial… et nazi.

Il montre en effet comment la philosophie même de Heidegger a pu faire qu’il rallie le nazisme, mais que cette haute pensée n’est pas issue du nazisme. Elle va bien au-delà, elle brasse les siècles, elle définit un avenir possible. C’est bien la première fois que je lis des explications hors des prises de position du théâtre idéologique des intellos préoccupés avant tout à se placer en se situant… à gauche, forcément à gauche ! Et en faisant de « l’antisémitisme » l’indépassable tabou dont Heidegger serait entaché, lui qui rejetait le concept de « judéité » pour des raisons qui, manifestement en ces articles, ne tiennent que très marginalement au peuple juif de chair et de sang.

Luc Ferry rappelle combien les penseurs du XXe siècle ont utilisé Heidegger sans toujours le dire, présentant comme de géniales innovations d’idées la reprise pure et simple de notions heideggeriennes. Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Leo Strauss, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Hans Jonas, Jacques Ellul, Jacques Lacan, sont des disciples plus ou moins avoués et plus ou moins proches… Cela fait du monde dans le nid intello qui se pousse du coude et professe de sa bonne foi mais ne vole pas plus haut.

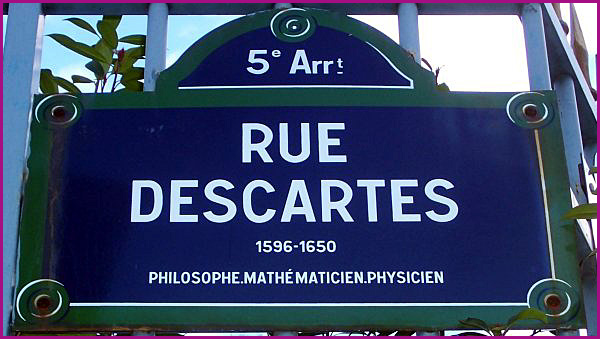

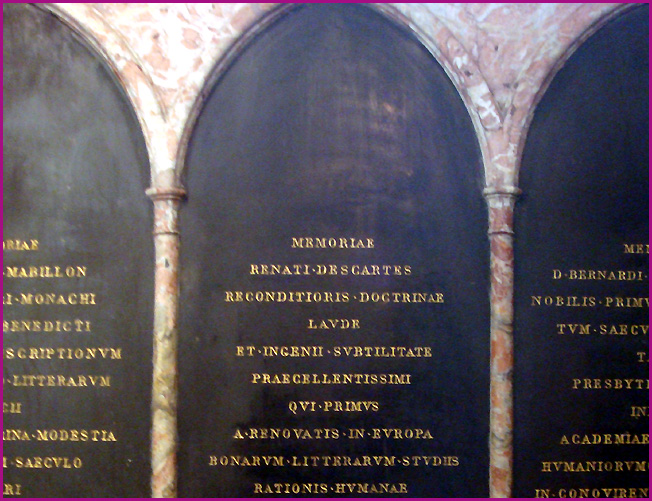

Pour le penseur allemand, la pensée moderne qui s’ouvre avec les Lumières et particulièrement avec Descartes a eu le projet de domination du monde par la violence et la technique. Mais la modernité des Lumières avait un objectif supérieur au simple savoir scientifique et à son expression technique pratique : il s’agissait de libérer l’Homme par la science et l’éducation, ce « progrès » ayant pour objectif la liberté (de tous déterminismes) et le bonheur (social).

Ce n’est plus le cas au XXe siècle : la technique se transforme en une fin en soi. La volonté de tout contrôler devient alors volonté de volonté, sans aucun but autre que d’aller de l’avant dans le toujours plus. Avec l’explosion du nombre des hommes, 2.5 milliards en 1950, 8 milliards aujourd’hui, peut-être 30 milliards dans une génération, ce « toujours plus » devient mortifère. Pour la planète, pour la nature vivante, pour l’espèce humaine.

Le lecteur comprend dès lors pourquoi la pensée de Heidegger rejoint celle des écologistes antimodernes comme le courant réactionnaire contre les valeurs urbaines anti-paysannes qui allait, avec l’humiliation de la Défaite de 1918, aboutir au nazisme. Sauf que le nazisme est lui-même un nihilisme où la technique est une fin en soi pour accoucher du chaos du monde – avant qu’un nouvel âge puisse naître.

La philosophie de Heidegger repose sur « la différence ontologique », c’est-à-dire entre l’Etre et l’étant. Le fait qu’il y ait des choses est l’Etre, un mystère de la nature (ou le conte explicatif d’une religion) ; les choses concrètes elles-mêmes sont les étants. Cet étonnement philosophique, poétique chez les Grecs antiques, puis religieux par exemple dans le romantisme ou dans le panthéisme japonais ou même New Age, est occulté par la modernité. Celle-ci ne s’intéresse qu’aux étant, pas à l’Etre. Il est évacué comme non calculable donc non signifiant et laissé aux religions. Ce pourquoi elles ont beau jeu de prospérer malgré la science car celle-ci s’en fout.

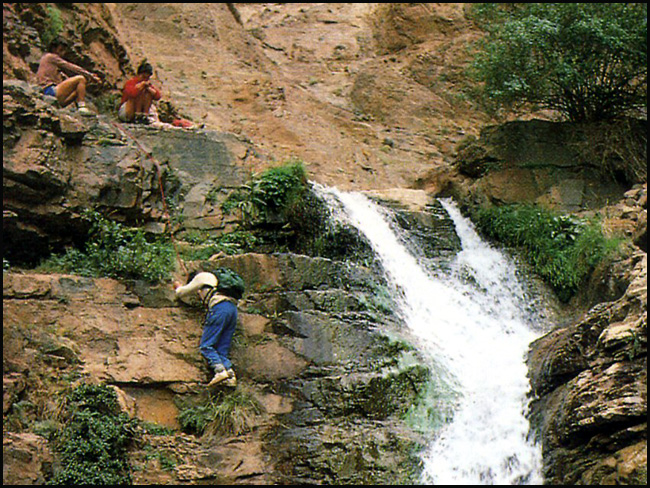

Pire, le monde de la technique tourne sur lui-même, sans référent extérieur. Le progrès ne progresse que vers… rien. Il est fin en soi. Seul compte le combat pour savoir, la compétition pour maîtriser, l’exploitation pour gagner toujours plus. Sans fin comme une vis, comme un vice, sans finalité. La nature perd sa poésie pour être paysage à monnayer aux touristes ; le monde perd son mystère pour être mine de ressources à exploiter et consommer. Fini le cosmos, modèle ordonné d’harmonie chez les Grecs, pour le réservoir où puiser sans compter les ressources exigées par de plus en plus d’humains ayant de plus en plus d’exigences matérielles et rivalisant de plus en plus de désirs. « Et c’est justement cette disparition des fins au profit de la seule logique des moyens qui constitue la victoire de la technique comme telle », écrit Luc Ferry.

Il ajoute que Heidegger pensait probablement que la démocratie était trop liée au capitalisme économique et au libéralisme politique pour que la technique ne soit pas justement sa structure même : la « métaphysique de la subjectivité ». Ce pourquoi il se serait fourvoyé en nazisme.

Guillaume Payen, dans l’article suivant, précise à propos des Juifs que Heidegger en fait un concept dissolvant de la technique. Apatrides, les Juifs en tant que peuple sont portés vers les Lumières et la raison, en-dehors de toute poésie liée à une terre (encore que celle de Sion les ait largement fait rêver…). A l’origine du christianisme et du marxisme (le Christ et Marx étaient juifs), la judéité s’est faite métaphysique, destructrice par la technique (le Golem du ghetto de Prague est le premier robot technique). Citant Heidegger : « Le degré le plus élevé de la technique est ensuite atteint lorsque celle-ci en tant que consommation (Verzher) n’a plus rien qu’à consommer – qu’elle-même ».

La recherche de la puissance pour la puissance va aboutir à la guerre, lutte de titans pour dominer le monde (et ses ressources naturelles). Ce fut hier le nazisme, puis le stalinisme, aujourd’hui peut-être le nationalisme xénophobe vaniteux de puissance mondiale de l’Amérique de Trump. Un nihilisme de plus. « Heidegger croyait reconnaître dans la Seconde guerre mondiale le paroxysme de la modernité allant jusqu’au bout d’elle-même, s’autodétruisant par l’affrontement de puissances ‘enjuivées’ : l’URSS, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ; et d’une puissance qui se faisait métaphysiquement juive, destructrice : l’Allemagne », écrit Guillaume Payen.

A la lecture de ce dossier, je comprends mieux Heidegger. Mieux aussi les penseurs antimodernes, dont je trouve le combat ringard, d’arrière-garde. Mieux encore un certain courant écologique, foncièrement « réactionnaire » en ce qu’il veut faire retour à cet avant de la Technique, à cette poésie du monde avant les hommes, à Gaia la Mère ou la nature ensauvagée. Je ne suis pas de ce courant, ayant constaté comme archéologue que les humains avant le néolithique usaient de remarquables techniques de taille du silex, constaté comme économiste combien la technique capitaliste pouvait être utile à l’économie des ressources, constaté comme citoyen combien le rôle des Etats dans la définition de règles et la promotion de fins humaines permet l’épanouissement. J’en reste au projet émancipateur des Lumières que la technique a fini par dévoyer, souvent par lâcheté des hommes (et peut-être des femmes qui réclament « toujours plus » de confort, de moyens, de droits particuliers et de protection du budget d’Etat). Chaque peuple n’a jamais que les politiciens qu’il mérite.

La technique est utile, mais comme outil pour servir des fins supérieures. La mathématique est utile, mais comme outil de compréhension partielle du monde. Tout n’est pas calculable, les hommes ne sont pas uniquement rationnels, la nature n’est pas inépuisable. Vivre en harmonie est une fin qui n’apparaît nouvelle que par inculture classique ; elle exige une maîtrise des outils offerts par la science – et une maîtrise du nombre des habitants d’une planète finie que les incessants progrès de la médecine, des techniques de fécondation et du développement infini des soins multiplie sans contraintes.

Revue Le Débat n°207, novembre-décembre 2019, Gallimard, dossier Heidegger pp.158-192, e-book Kindle €14.99, revue papier €21

Commentaires récents