Un mauvais titre pour un assez bon livre. Un titre trop technocrate, dans le prolongement Des hommes qui lisent, publié en 2017 et que je n’ai pas lu. Édouard Philippe y parlait des livres qui l’ont construit, tandis qu’il parle ici des lieux qui lui donnent un lien intime et politique avec la France : l’école Michelet, le port du Havre, Notre-Dame, le monastère de la Verne, l’hôpital Charles Nicolle, le Palais Royal. Pourquoi un mauvais titre ? Parce qu’il est à la forme passive, comme résignée, dans la ligne des « soignants, sachants, enfeignants, gouvernants et autres gnangnans… » Des lieux « qui disent » comme s’ils pouvaient parler, affirmant en quelque sorte une fatalité, une raison des choses. Comme si ces pseudo-raisons existaient…

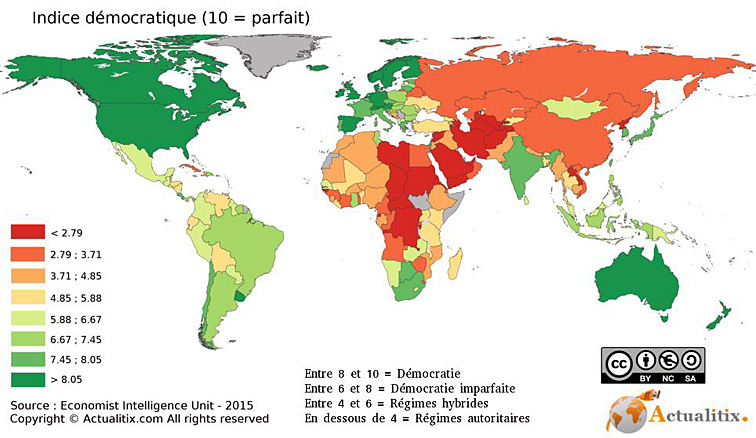

Alors que c’est plutôt la volonté politique que promeut l’ancien premier ministre et probable candidat à une future présidentielle, avec son parti Horizon. Un « combat », écrit-il, sous trois formes : pour la survie de la démocratie libérale, parlementaire, de l’État de droit et de l’économie de marché ; pour répondre à l’urgence climatique par-delà les slogans et les yakas, dont le danger serait « d’interdire » plutôt que de faire évoluer ; pour une France puissance dans l’Europe.

Cinq thèmes pour exposer ce combat : apprendre (l’école), aménager (les infrastructures industrielles et de transport pour relier), soigner (les problèmes de l’hôpital et de la médecine libérale), juger (du Conseil d’État dont Philippe est membre au tribunaux locaux, à la politisation de l’École de la magistrature et à l’entre-soi du corps érigé en forteresse par méfiance envers tous), espérer (sinon par la foi religieuse, du moins par la promotion d’une foi républicaine des Lumières, laïque et désireuse de progrès). L’ordre des priorités est probablement choisi ainsi – car on ne peut tout faire, tout réformer, tout rebâtir d’un seul coup en quelques années. Sauf que rien ne peut réussir sans la foi en sa mission, et que le dernier chapitre est peut-être à placer en premier.

Mais l’ex-chef de gouvernement candidat aux affaires est un homme prudent, élevé dans un milieu de profs qui savent ce que veut dire négocier avec une classe hétérogène, des parents d’élèves exigeants et irascibles, une administration lourde et lente qui ne veut pas de vagues. Édouard Philippe écrit avec la plume sur des œufs, sans cesse à nuancer, à excuser, à rendre hommage avant d’avancer une – toute petite – critique. Les chapitres sont écrits sur le même plan : un souvenir personnel, un peu d’histoire du sujet, des chiffres actualisés, quelques citations littéraires – et un constat d’évidence qui appelle des solutions raisonnables d’évidence… sur le long terme.

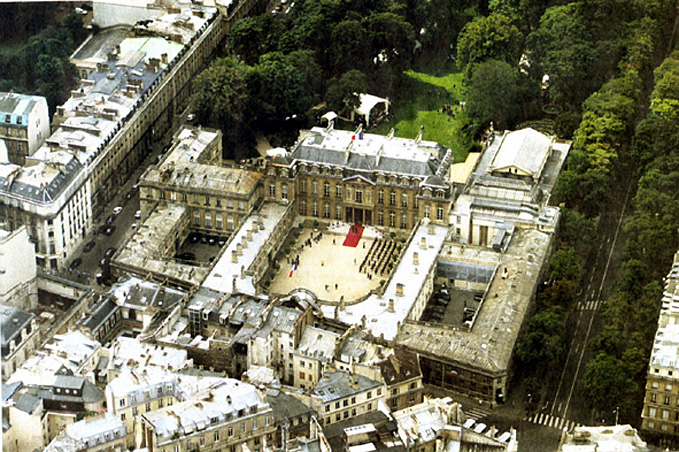

Rien de révolutionnaire ni de neuf mais, pour le candidat qui se présente comme « un bon généraliste » p.178, mais l’appel à donner des libertés et à favoriser l’initiative locale décentralisée pour s’adapter au terrain et aux problèmes (le contraire d’Emmanuel Macron qui veut tout centraliser à l’Élysée, peut-on lire en filigrane). Et l’affirmation tranquille du réformisme à poursuivre (comme Emmanuel Macron mais avec une méthode différente, peut-on toujours lire entre les lignes). Et, bien-sûr, il existe ce réformisme ! depuis des années en France, sous plusieurs gouvernements de bords différents, ce qu’on dit par convention impossible aux Gaulois réfractaires. Preuves à l’appui.

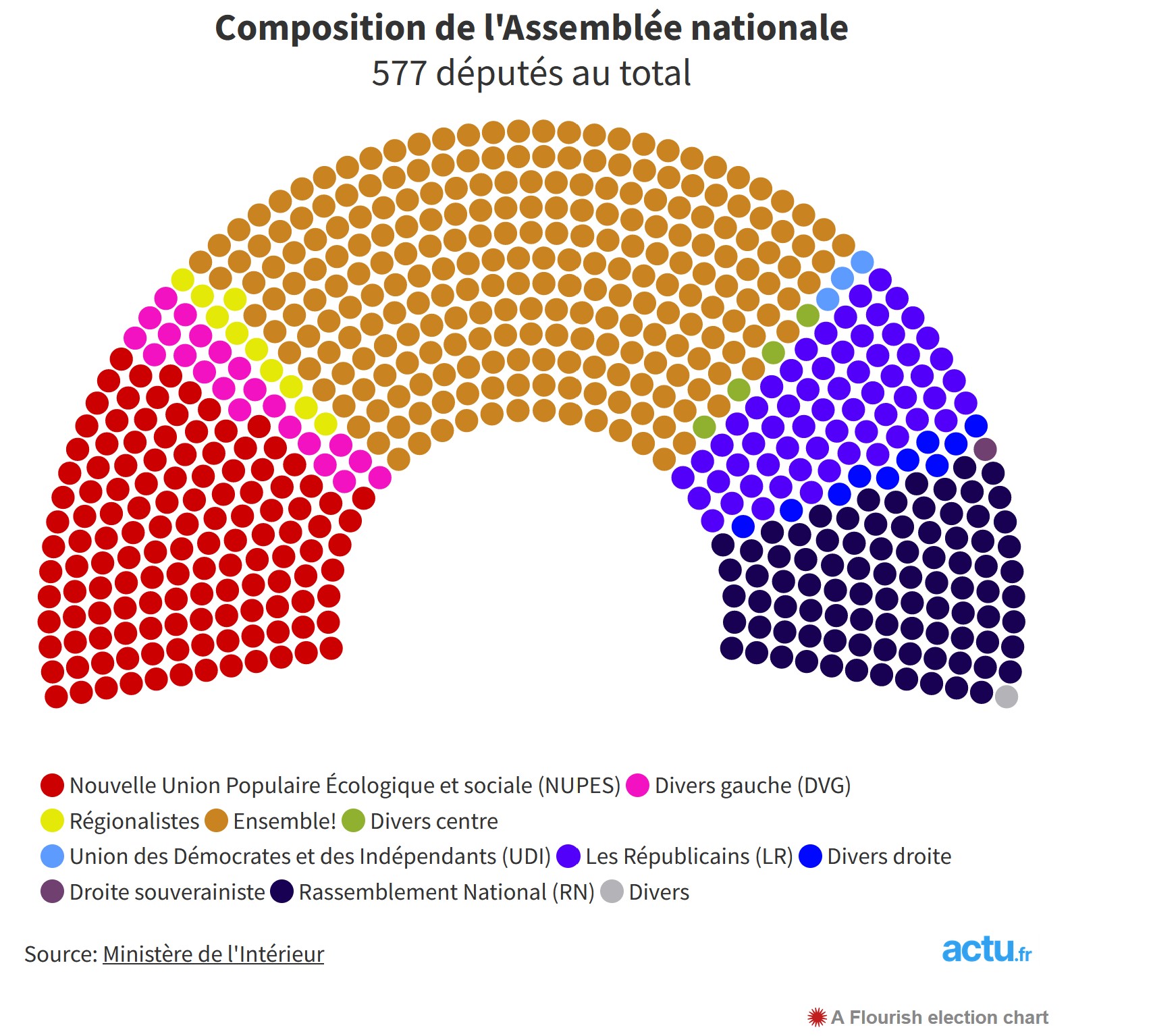

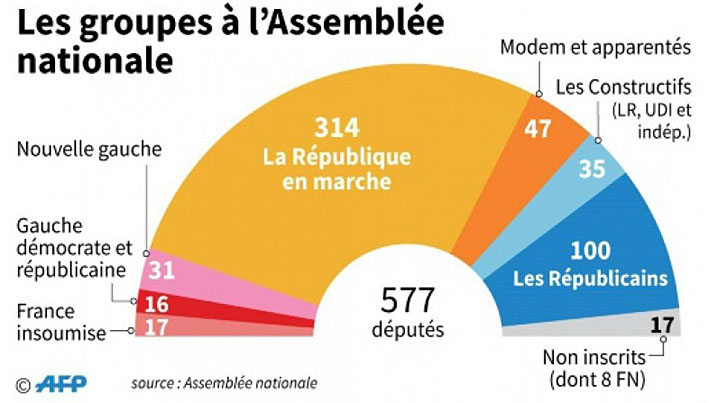

Sa méthode ? Le « sérieux » – contrairement aux bouffons des va-Nupes qui font le clown à l’Assemblée au lieu de débattre des vrais problèmes, des écolos opposés sur tout (et même entre eux) au lieu de se préoccuper de l’intérêt général et des compromis nécessaires à toute action politique concrète, des excités populistes du yaka pour qui tout est simple. « Toute ma vie m’a conduit à dire et à penser qu’il était possible de changer les choses pour autant que la démocratie soit prise au sérieux et que nos institutions soient respectées. (…) Le sérieux, c’est l’idée simple qui veut qu’en maîtrisant complètement les règles du jeu, en les appliquant avec constance et cohérence, sans jamais chercher à biaiser avec elle mais en comprenant ce qu’elles permettent, il soit possible de réussir » p.295. Autrement dit un président qui préside et un premier ministre qui gouverne – selon la Constitution – pas un mélange des genres. Un style en peu lourd pour affirmer une conviction que le travail sur les choses et avec les gens permet seul d’analyser les problèmes et de trouver des solutions. Telle est son « ancre », « à la fois symbole de la maîtrise de son destin et de l’aspiration à l’aventure » p.77.

Avec deux références adolescentes : Mendès-France et Blum. Sur le premier, « L’exigence morale le courage intellectuel la rigueur politique du juriste engagé en politique » p.182 ; sur le second, « Un charme supplémentaire : la silhouette d’un dandy critique d’art virgule la figure d’un haut fonctionnaire brillant et inventif, (…) le dreyfusard convaincu et combattant, l’écrivain que j’admirais (…). Et puis il y avait l’homme politique virgule au caractère trempé mais jamais dénué de doute, qui marque l’histoire » p.183. Des modèles à suivre.

Un constat lucide, qui ne se veut pas désabusé, des maux qui traversent la société française :

- « Qui pourrait dire aujourd’hui que l’école en France forme de bons républicains ? qui sait encore ce que cela peut vouloir dire ? » p.28.

- « L’effort de redressement de la Nation [Philippe y met une majuscule] passe par des incarnations physiques, et les grands travaux d’infrastructures, parce qu’ils reposent sur l’idée de l’intérêt général, du long terme et d’une certaine forme de grandeur, incarnent cette volonté » p.101.

- « Nombre de médecins. Ils sont en 2023 environ 226 000. En 2000, ils étaient 200 000 ; en 1980 environ 100 000. (…) Qui rappelle qu’entre 1980 et 2023, le nombre de médecins a augmenté de 120% ? » p. 137. Il n’en manque pas, ils sont seulement mal répartis et, comme nombre de profs ne sont pas devant des classes, nombre de médecins jouent les fonctionnaires dans les instances.

- « La plus grande fragilité de notre pays face à l’obscurantisme intellectuel et la violente remise en cause de nos principes ne tient pas aux dispositions législatives qui reconnaissent la liberté de pensée et de culte ni à celles qui imposent à l’état une neutralité complète. C’est l’absence de perspective de notre société, l’indigence de notre stratégie nationale, la faiblesse idéologique actuelle de notre modèle républicain qu’il faut à la fois déplorer et craindre, car elle laisse la place aux prédicateurs d’un autre modèle de société » p.266.

Quelques pages sur ses maladies – pas graves ni contagieuses – le vitiligo (p.170) qui lui blanchit la barbe et l’alopécie (p.172) qui lui ôte cheveux et sourcils. Tout cela change son apparence et, comme il est un homme public soumis au regard scrutateur des citoyens et des médias comme des autres politiciens, il veut s’en expliquer.

Au total un livre étape pour se présenter en tant qu’homme et citoyen, pour se définir comme politicien réformiste engagé au service du pays. Facile à lire, parfois un peu fastidieux comme un rapport d’énarque, mais avec quelques moments d’émotion sur Notre-Dame qui brûle ou le sens de la prière dans un monastère à 14 ans, lui qui s’est éloigné de la foi religieuse. Un intéressant constat argumenté sur les principaux problèmes dont nous abreuvent les médias (école, transports, justice, hôpital, islamisme) sans toujours approfondir.

Édouard Philippe, Des lieux qui disent, 2023, JC Lattès, 313 pages, €21,90 e-book Kindle €15,99

Commentaires récents