Victor Segalen, mort en 1919 à 41 ans, était médecin de marine et a beaucoup voyagé. Mais ce qui l’intéressait dans « l’exotisme », n’étaient ni les impressions ni les images colorées, « cocotiers et ciels torrides ». Le lointain est comme le passé, une expérience du Divers. Il s’agit donc de sortir de soi. Cet Essai n’a été publié que bien après la mort de l’auteur, trop prématurée. Il est resté à l’état de notes, avec un plan clairement formulé. Mais le lecteur tirera profit de cet inachèvement, lisant mieux le squelette sans sa chair.

Nous sommes loin des récits de voyageurs où les choses vues sont un moyen de juger d’après sa propre culture et d’exprimer les sensations sur soi du paysage et des gens. Eux sont les touristes, « les proxénètes de la sensation du Divers » 46.

Être « exote », c’est avoir le sens de la nature « ex-humaine », la connaissance de ces forces indifférentes à l’humain, des lois immuables et sans dessein humanisé. « L’Exotisme n’est donc pas une adaptation ; n’est donc pas la compréhension parfaite d’un hors soi-même qu’on étreindrait en soi, mais la perspective aiguë et immédiate d’une incompréhensibilité éternelle ».

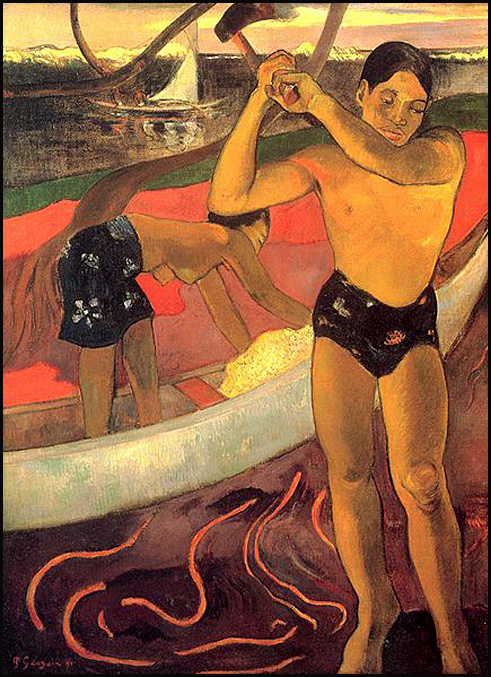

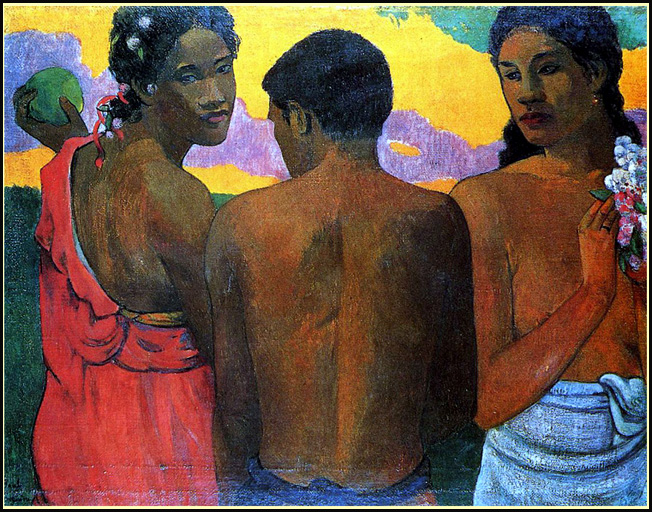

L’exotisme se ressent dans les paysages, mais pas seulement. Dans les êtres également. « La jeune fille est distante de nous à l’extrême, donc précieuse incomparablement à tous les fervents du divers » 62. Surtout la fille de Tahiti, belle, libre et puissante telle que Gauguin l’a peinte et aimée. Un exotisme non pas d’égalité mais de complément, une impossible fusion du même – qui fait tout l’attrait de la découverte, de l’exploration et de l’amour de l’autre.

Comme l’a montré Tocqueville, le régime démocratique pousse la société à vouloir de plus en plus d’égalité entre tous les membres de la société. Égalité qui va jusqu’à prendre des formes absurdes, comme le déni des sexes donnés par la nature (« on ne nait pas femme, on le devient » pousse à revendiquer le clitoris comme pénis), le déni des différences de degré dans la culture (le tag grafouillé vaut autant que la peinture de Léonard ou de Matisse), le déni de l’effort personnel et du travail (plus vous œuvrez, plus on vous impose pour donner à ceux qui ne font rien, victimes, forcément victimes).

Segalen était à l’opposé de cette tendance, dans laquelle il voyait le principe physique d’entropie envahir la société humaine. « L’Entropie : c’est la somme de toutes les forces internes, non différenciées, toutes les forces statiques, toutes les forces basses de l’énergie » 65. Autrement dit le magma informe où tout le monde est pareil, tout le monde rabaissé au plus petit commun dénominateur, tout le monde normalisé, « l’Entropie comme un plus terrible monstre que le néant » 65.

« Si je place l’Exotisme au centre de ma vision du monde, (… c’est) comme la Loi fondamentale de l’Intensité et de la Sensation, de l’exaltation du Sentir ; donc de vivre » 77. C’est par la différence que s’exalte l’existence, on se façonne en sortant de soi, de ses paresses, de ses habitudes. Le goût – personnel – est une création qui devient au contact du divers.

Être femme aussi est un devenir – mais avec le sexe biologique pour base, ce que les féministes extrémistes, aussi agressives qu’incultes n’ont pas compris. Il est vrai que les États-Unis, où ce féminisme-là est né, sont ce pays où 54% croient que c’est Dieu qui a créé l’homme, où un tiers croit que la Bible a raison plus que la science sur l’évolution, où un quart croit encore que la terre tourne autour du soleil – pays où le diplôme universitaire tient plus aux performances sportives qu’aux réalisations intellectuelles.

« Le Divers décroît. Là est le grand danger terrestre. C’est donc contre cette déchéance qu’il faut lutter, se battre… » 79. Comme Gauguin contre l’évêque Martin aux Marquises, contre le vêtement victorien inadapté au climat, contre l’enseignement catéchiste contraire aux légendes et à la culture polynésienne, contre les interdits moraux qui visaient plus à la domination coloniale qu’au bien-être spirituel des populations.

L’universel catholique ou républicain, les missionnaires religieux ou laïcs, les clercs ou les fonctionnaires qui savent mieux que vous ce qu’il vous faut – sont une expression de l’impérialisme occidental qui fait de sa puissance technique une preuve d’élection divine. Il y a un siècle, au temps du machinisme triomphant et de l’expansion maximale de l’esprit colonial, Victor Segalen retrouvait l’autre voie de la culture d’Occident, celle de Thucydide et de Montaigne, où le Divers n’est pas à dominer mais à accueillir. Non pas pour s’y convertir mais pour s’enrichir des différences – surtout pas les nier !

Victor Segalen, Essai sur l’exotisme – suivi de textes sur Gauguin et l’Océanie, 1904-1919, Livre de poche biblio 1999, 165 pages, €5.10

Commentaires récents