Il est curieux de lire un demi-siècle plus tard ce roman d’un neveu de Georges Bataille qui a manqué de peu le prix Goncourt, ex-æquo aux deux premiers tours et battu au troisième tour. Ce qui montre que ce prix est de circonstance. Car ce roman traite de deux sujets qui préoccupaient diablement la fin des années soixante : la bombe et les relations père-fils.

Laurent est veuf, sa femme est morte de maladie et il élève seul son fils Pascal, désormais 10 ans. Lors de vacances avec lui en Corse, où ils dorment dans la belle voiture anglaise aux sièges rabattant (probablement une Jaguar), ils naviguent en slip sur un petit zodiac dans une crique belle comme en Polynésie. Cette référence n’est pas là par hasard… Un avion explose en vol très au-dessus d’eux, mais un parachute en sort et amerrit à une dizaine de mètres de leur bateau. Il porte un cylindre métallique qui se révélera être une bombe nucléaire – comme celles des essais français de Mururoa en Polynésie.

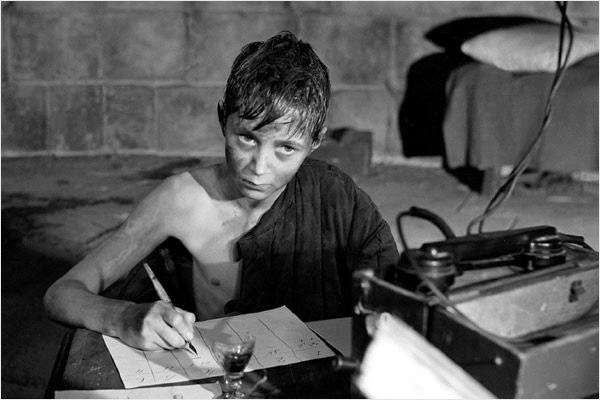

De retour à Paris, Laurent envoie son fils dans un camp de louveteaux au bord d’un lac d’Auvergne, non loin de l’endroit où il a acheté un château médiéval aux quatre tours ronde, les Tours d’Hérode. L’enfant s’amuse mais a vite froid ; il est rapatrié par un prêtre qui rentre à Paris, à cette époque où les religieux catholiques ne sont pas encore soupçonnés d’abuser des petits garçons. Examens médicaux faits, il s’avère que Pascal a été contaminé, mais pas son père. L’enfant de 10 ans est atteint d’une « leucose » dit l’auteur, terme qui s’applique aux animaux. Il s’agit plutôt d’une leucémie, mais Michel Bataille aime à croire aux liens profonds entre le garçon et les loups.

En effet, Pascal n’a plus que trois mois à vivre et il le sait, ayant l’oreille qui traîne, comme tous les enfants. A Noël, il ne sera plus. Il est indifférent à la mort, comme les loups qui ne vivent qu’au présent. Comme eux, il est un prédateur de la vie, en symbiose avec la nature. Ce pourquoi il adore le château en pleine forêt, à mille mètres d’altitude, avec Verdun en régisseur, ex-compagnon de résistance de son père, et Marinette qui vient faire la cuisine et le ménage. Des taiseux, des Auvergnats, des éternels.

Laurent, le père, est bouleversé d’apprendre la nouvelle. Il se met alors en retrait de son agence de publicité – le comble de la société de consommation pour les années soixante – pour passer entièrement les mois restants avec son fils. Ils s’exilent loin de tout au château. Là, les désirs de l’enfant sont des ordres. Il veut conduire un tracteur bleu ? On achète le tracteur. Il veut chercher le trésor du château ? On va chercher pelles et pioches. On découvre un souterrain qui mène au chenil ? Il faut des loups. Qu’à cela ne tienne, Verdun et Laurent vont voler le couple de loups du zoo de Vincennes. Qui sont vite apprivoisés et sauvent même le gamin d’un cheval fou. Tout est fait pour le bonheur des derniers instants.

Un sapin de Noël est coupé dans la forêt par Verdun et décoré avec Pascal. Des cadeaux sont achetés, comme d’habitude. Et puis Laurent est pris du désir violent d’aller téléphoner à Victoire, sa petite amie avec qui il a eu une relation durant le camp de louveteaux de Pascal. Il part en ville. Lorsqu’il revient, il entend un hurlement de loup. Il se précipite, Pascal est mort – brutalement, comme prévu. Mais heureux.

Jolie histoire mais qui contient tellement d’invraisemblances qu’elle est plutôt un conte de Noël. Contre la bombe et la guerre ; contre la mise en danger des innocents ; pour la relation intime entre père et fils. Pas « trop » intime, ce pourquoi Victoire est introduite dans l’histoire, même si Pascal couche un soir « quasi nu » avec son père – parce qu’il a pissé au lit (symptôme de sa leucémie).

L’auteur s’inspire de l’accident nucléaire de Palomares, survenue l’année précédente au-dessus de la mer Méditerranée, au large des côtes espagnoles. Deux avions de guerre américains, un bombardier et son ravitailleur, sont entrés en collision et ont explosé en vol, lâchant quatre bombes H dans la nature. Aucune n’a « explosé » comme à Hiroshima mais leurs détonants conventionnels, destinés à les déclencher, ont dispersé le plutonium sur 250 hectares. Une bombe est tombée en mer, via son parachute, mais elle n’a rien contaminé, restant fermée. D’ailleurs, comment l’enfant serait-il empoisonné, fût-il presque nu sur le bateau, alors que son père dans le même bateau ne l’est pas ? (Ce pourquoi le film le met en plongée à ce moment-là).

La capture des loups comme si de rien n’était, à l’aide d’un gros sac comme dans les contes, n’est pas vraisemblable, pas plus que leur apprivoisement quasi instantané. Le « réalisme » exigé des romans aspirant au prix Goncourt n’est pas respecté, c’est peut-être ce qui a entraîné la décision finale de l’attribuer à La Marge d’André Pieyre de Mandiargues, malgré le poids émotionnel de l’histoire.

Car il s’agit d’une belle histoire : une histoire d’amour filial profond, bien dans l’air du temps en cette après-guerre persistante qui se mettait à aimer les enfants (d’où le baby boom) et à souhaiter des relations humaines moins conflictuelles que la méfiance et la haine réciproque des années d’Occupation et de Résistance. Une histoire d’utopie aussi, un rêve de paix universelle et de réconciliation avec la nature, thèmes dans l’air du temps qui allaient exploser en mai 68.

Même s’il ne reste pas comme une œuvre littéraire classique (il n’est pas réédité), le roman est cependant bien écrit, il obtient la Plume d’or du Figaro littéraire. Il est fait pour l’âge du rêve, celui des adolescents.

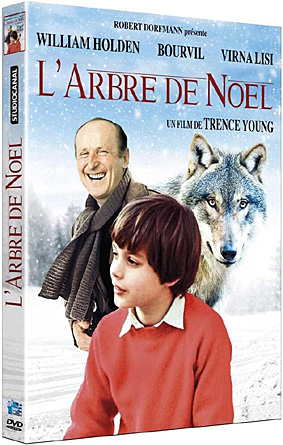

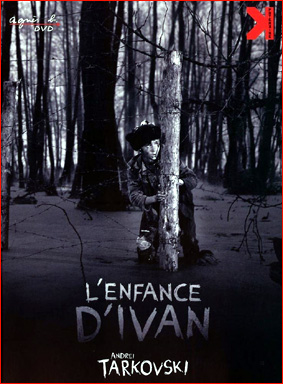

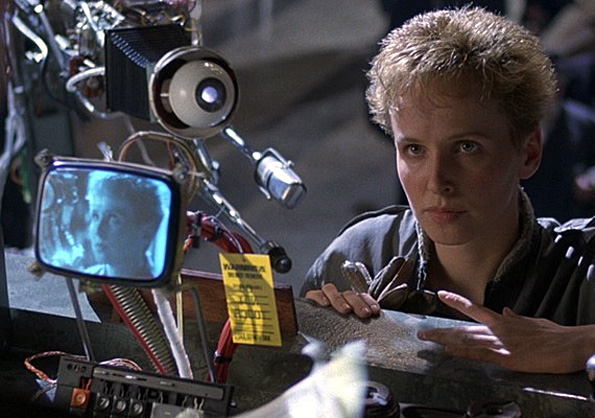

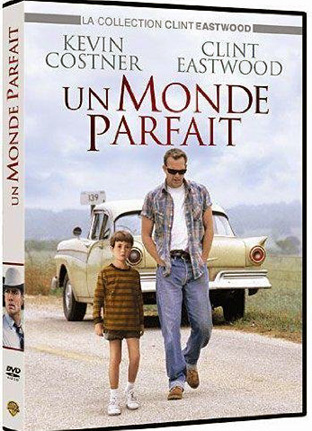

Un film de Terence Young avec William Holden dans le rôle du père, Brook Fuller (11 ans) dans le rôle de l’enfant et Bourvil dans le rôle de Verdun l’a adapté au cinéma en 1969. Pas un grand film mais un conte familial confit dans l’émotion, qui a ses amateurs.

Michel Bataille, L’arbre de Noël, 1967, Pocket 1988, 249 pages, occasion €1,47

DVD L’arbre de Noël, Terence Young, 1969, avec William Holden, Bourvil, Brook Fuller, LCJ Editions & Productions, 1h30, €10,47

Commentaires récents