Un réalisateur de 25 ans se met dans la peau d’un adolescent de 13 ans pour évoquer ses pires fantasmes sur la mort.

Le film est un cauchemar fort bien monté où l’imagination invente des « choses » terrifiantes et inédites : la sphère qui percute le front avant de le forer dans un flot de sang, le doigt coupé inhumain qui bouge tout seul, la petite horreur grinçante qui fourrage les cheveux en anti-caresse, les morts transformés en nains esclaves sur un autre monde, l’au-delà en champ de forces qui aspire…

Mike (Michael Baldwin, 16 ans au tournage) vient d’avoir 13 ans alors que ses parents sont morts deux ans plus tôt. Il n’a plus que son frère aîné Jody comme refuge (Bill Thornbury), à cet âge où grandir angoisse. Mais ce frère part en tournée musicale régulièrement et le laisse seul à la maison avec une nounou, à proximité de son ami Reggie (Reggie Bannister) et des sœurs antiquaires.

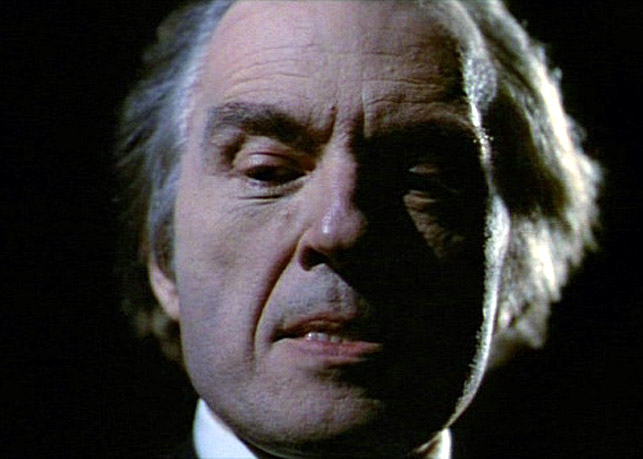

Cette peur d’abandon est brusquement ravivée lorsque l’un des amis de Jody et de Reggie se fait poignarder à mort, un soir dans le cimetière, alors qu’il baisait ardemment une jeune blonde plantureuse (Kathy Lester). Le shériff est absent, « le juge » dont on parle un moment, jamais saisi. Le cimetière est un pré où gisent des pierres tombales et un édifice baroque où des couloirs de marbre recèlent des cercueils empilés en mausolée. Au sous-sol, l’atelier de cercueils ; au fond du couloir, une porte noire d’où viennent des bruissements et d’étranges claquements. Règne sur cet univers glacé un croquemort monumental tout en noir, The Tall Man (Angus Scrimm), qui apparaît identique à une photo du siècle dernier. On apprendra qu’il prend volontiers les traits de la pute blonde qui attire les hommes au cimetière – et Reggie en sera la dernière victime.

A 13 ans à peine, Mike est un prime adolescent dégourdi qui conduit une moto (curieusement dans le cimetière, où il se gamelle – signe du destin), et même la Ford Mustang de son grand frère, qu’il règle à l’occasion. Ce jeune âge et ces pilotages d’adulte rendent dès le début l’histoire bizarre. D’autant que le gamin n’hésite pas à braver l’interdit de son frère et la terreur qui serait naturelle à cet âge pour aller, de nuit, errer dans le cimetière désert où des ombres l’ont poursuivi la veille. Il va même jusqu’à s’introduire dans le mausolée en cassant une fenêtre ! L’homme en noir le repère et ne le lâchera plus – jusqu’à la fin. Mike l’a vu la veille aux jumelles porter tout seul le cercueil de l’ami assassiné que quatre hommes suffisaient à peine à soulever.

Graves and coffins sont les accessoires obligés de tout fantasme yankee sur la mort ; sex en est un autre et la blonde de volupté, qui s’installe seule au bar en robe bleu nuit pour attirer les jeunes hommes, est un piège. La religion n’apparaît quasiment pas pour conjurer ces craintes, autre bizarrerie, mais ce film américain en reste tout imbibé : le sexe est « mal », le diable menace, l’autre monde est un enfer possible. Mike met à un moment un chapelet dans sa poche de poitrine – celle-là même où il mettra le doigt coupé – mais aucune croix ne décore le cimetière et le chapelet ne servira à rien contre le croquemort immortel.

Mike suit partout son grand frère Jody de peur d’être abandonné. Ce dernier est revenu pour enterrer son ami assassiné et se laisse aller un soir à boire une bière et draguer la fille en bleu, solitaire, au bar. Mike les suit au cimetière où ils vont – bizarrement – baiser ; ce serait soi-disant « excitant ». L’adolescent se repaît du spectacle de son frère en train d’enfourcher la fille et sourit de plaisir lorsqu’apparaissent ses seins nus. Mais il crie de peur lorsqu’un nain à capuche tente de lui sauter dessus par derrière, interrompant la baise – et il va ainsi sauver Jody du coup de poignard fatal auquel s’attend le spectateur pour y avoir assisté dans la première scène.

Après l’escapade de Mike dans le mausolée et le doigt du croquemort coupé en refermant la porte qu’il ramène comme preuve, les deux frères sont comme les doigts de la main. Ils décident, bizarrement seuls, d’en avoir le cœur net et s’introduisent dans le monument – de nuit. Ils découvrent qu’il est un sas pour un autre monde, mais pas celui de la religion. Les morts, récupérés dans les cercueils (ils sont rangés vides), sont compactés en nains qui pèsent une centaine de kilos et expédiés en bidons vers l’ailleurs via un sas magnétique derrière la porte noire.

Jody apprend à son petit frère qu’il faut tirer pour tuer, sans ces sommations ineptes du juridisme qui font perdre du temps. Il descend d’un coup de fusil bien ajusté la sphère foreuse qui fonce vers la tignasse du gamin. Il repousse quelques nains au pistolet à l’occasion. Mais le drame va se nouer, car les frères sont marqués par l’homme en noir qui les veut pour lui. La fin est terrible, en double retournement…

Cauchemar ? C’est ce qui est dit, mais cet univers clos, sans recours à une quelconque autorité (ni flics, ni juge, ni curé, ni adultes), fait revenir sans cesse au même cimetière (où personne n’aurait l’idée saugrenue de s’y balader la nuit), aux mêmes couloirs labyrinthiques du monument funéraire, à la même maison familiale déserte et encombrée. Nous sommes dans l’obsessionnel du rêve, le ressassement maniaque des angoisses de Mike à l’égard de la mort. Ses parents sont décédés, son grand frère va inévitablement les suivre, ses amis y passeront : et lui ?

Don Coscarelli a déclaré y avoir projeté ses terreurs, et on le croit sans peine malgré les invraisemblances et le bricolage de certaines scènes (à cause d’un petit budget). Signe d’obsession, Mike ne porte que trois chemises différentes dans tout le film, malgré les jours qui passent et la boue de ses mésaventures. Il a comme doudou une veste en jean et comme substitut viril un couteau de commando à la Rambo.

Le thème musical lancinant de Fred Myrow et Malcolm Seagrave ajoute à l’atmosphère lancinante, répétitive, obsessionnelle. La lumière, travaillée, baigne de feu au briquet, de vapeur dans les phares, d’un air clinique le funérarium ; l’ombre n’en est que plus menaçante, le grand cimetière sous la lune apparaît comme un antimonde.

Ce film, devenu un classique de l’horreur, a reçu prix spécial du jury au Festival international du film fantastique d’Avoriaz 1979 et a été nommé au Saturn Award du meilleur film d’horreur en 1980. Il ne vaut pas Shining, mais reste à voir !

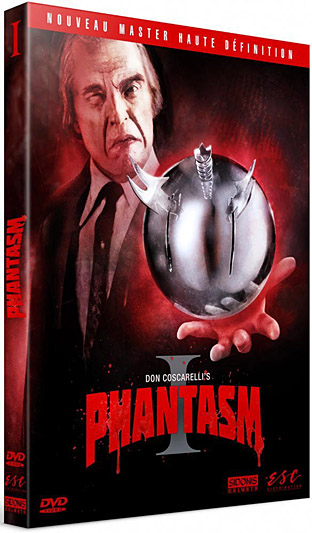

DVD Phantasm, Don Coscarelli, 1979, Angus Scrimm, A. Michael Baldwin, Bill Thornbury, Reggie Bannister, Kathy Lester, Terrie Kalbus, Lynn Eastman, David Arntzen, ESC editions 2017, 89 mn, €14.68, blu-ray €29.90

Commentaires récents