Les Etats-Unis ont le chic de récupérer à leur profit les exploits des autres pour les convertir à leur sauce. Ainsi de la geste de Jules Brunet, envoyé au Japon pour entraîner l’armée, et qui démissionna pour suivre le dernier shogun Yoshinobu Tokugawa dans sa rébellion contre l’empereur… soutenu par l’Angleterre. Jules est devenu Nathan, prénom bien biblique yankee, et l’officier français titulaire de la Légion d’honneur est réduit au massacreur de Sioux mercenaire sous la houlette d’un colonel cynique. Le prestige de l’armée américaine n’était pas si grand dans le monde en 1876 pour que le Japon veuille ses conseils. Il préférait la France de Napoléon III (avant la Prusse suite à la défaite de 1870), et le matériel militaire anglais. Le réalisateur mélange le personnage de Brunet avec la rébellion samouraï de Satsuma qui a duré du 29 janvier au 24 septembre 1877. Saigō Takamori le chef samouraï commit le seppuku après une blessure mortelle à la dernière bataille de Shiroyama.

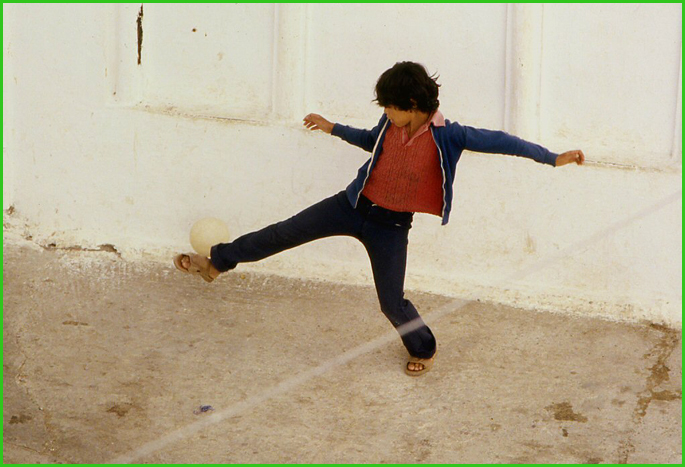

Il reste que ce salmigondis à la gloire des Américains est devenu un bon film. Il est resté le DVD favori du Gamin depuis qu’il l’a vu à 11 ans. Il s’identifiait au jeune Higen (Sōsuke Ikematsu, 13 ans au tournage), le neveu du samouraï Katsumoto (Ken Watanabe).

Nathan Algren (Tom Cruise), capitaine démobilisé des guerres indiennes dont il a gardé des cauchemars et un alcoolisme invétéré pour avoir massacré au fusil et au revolver des femmes et des enfants, est réduit à faire de la pub pour Winchester devant les badauds à qui il raconte la férocité des Indiens et comment il tire bien. Son ancien colonel Benjamin Bagley (Tony Goldwyn) le récupère pour le présenter à Omura, industriel des chemins de fer japonais et conseiller de l’empereur (Masato Harada). Celui-ci, barbu et suiffeux à souhait, ne veut que gagner de l’argent en modernisant son pays et entraînant son armée, au risque de lui faire perdre son âme. Pour cela, il lui faut mater la rébellion des samouraïs menacés dans leur honneur traditionnel de guerriers, menés par Katsumoto, ancien général et conseiller de l’empereur. Donc acheter des armes performantes aux Etats-Unis. Le « bien du pays » prend ainsi des formes bien diverses – au moment même où, en 2003 à la sortie du film, les Etats-Unis se posent en défenseurs de la démocratie dans l’Irak de Saddam Hussein.

Le capitaine Algren est bien payé, donc il obéit et s’embarque pour le Japon où il entraîne l’armée. Mais le gros Omura est pressé, Katsumoto a attaqué son chemin de fer ! Il veut que l’armée intervienne tout de suite. Algren tente de l’en dissuader car les soldats ne sont pas prêts. A l’américaine, il improvise un show spectaculaire où il somme un soldat nippon de lui tirer dessus avec son fusil tandis que lui le vise au revolver ; dans la presse et l’émotion, le soldat le rate, prouvant qu’il n’est pas au point. Omura s’obstine et l’armée affronte les samouraïs dans une forêt de Yoshino. Malgré l’absence de toute arme à feu côté rebelles, l’armée fuit en déroute. Algren se bat comme un tigre – dont il brandit une lance ornée d’un fanion représentant l’animal, mais est blessé. Sur le point d’être achevé à terre par le beau-frère de Katsumoto, il réussit à transpercer la gorge de son ennemi. Devant tant de bravoure, le samouraï ordonne qu’on le transporte au village de son fils Nobutada (Shin Koyamada) et qu’on le soigne.

Sa sœur Taka (Koyuki Katō) va en être chargée, la propre femme de celui qu’il a tué. Mais chacun a fait son devoir et, après sa répulsion initiale, l’apprentissage du japonais par Algren et ses excuses présentées, elle va lui pardonner. Car l’Américain, 40 ans bien conservés au tournage, aime à « connaître son ennemi » et il s’instruit en hygiène, gastronomie, combat et langue. Par ses conversations avec Katsumoto, qui parle l’anglais, il en vient à apprécier l’honneur guerrier des samouraïs, leur vie fruste et naturelle, leur spiritualité zen, l’art qu’il ont d’embellir la vie à chaque instant dans la confection du thé, l’admiration des cerisiers en fleurs (Yoshino est célèbre), le combat au sabre.

Son obstination à devenir l’un des leurs attire l’enfant sans père Higen, qui se projette sur lui en ses apprentissages. Malgré le masque, les émotions bouillent dans un cœur japonais. Higen offrira à Algren une calligraphie lors de son départ pour Tokyo avec son oncle, puis Algren prendra le jeune garçon une fois dans ses bras lorsque la troupe reviendra de la capitale où Nobutada a été tué en faisant évader son père assigné à résidence par Omura après que l’empereur, un faible, l’eut désavoué.

Car Katsumoto veut lui aussi le « bien du pays ». Mais pas par l’affairisme ni la déculturation ; il veut un Japon affirmé dans ses traditions pour s’ouvrir au monde moderne. L’empereur Meiji (Shichinosuke Nakamura), jeune homme falot, ne commande pas : comme tous les patrons japonais, il n’est que l’étendard d’un groupe mené par le premier ministre. S’il consulte Katsumoto et lui demande ce qu’il devrait faire, le samouraï le renvoie à sa conscience – c’est à lui, l’empereur, de dire ce qui doit être. N’ayant aucun argument ni soutien pour contrer Omura, c’est donc ce dernier qui l’emporte. Jusqu’à la bataille finale où Katsumoto se tue, aidé par Algren, alors qu’il est mortellement blessé.

L’armée des quelques cinq cents samouraïs, possédant seulement sabres, arcs et lances, fait face à l’armée impériale désormais formée de deux régiments, soit deux mille hommes, armés de canons, de fusils et de mitrailleuses Gatling à trois cents coups par minute. Deux conceptions de la guerre et de l’humanité s’affrontent : le combat d’homme à homme et le massacre industriel. La guerre, depuis le milieu du XIXe siècle, est devenue technique, tuant à distance. Algren a beau citer les Thermopyles, ces trois cents Spartiates face à des milliers de Perses, il s’agit d’un suicide. Le général Custer aux Etats-Unis, en choisissant le panache contre la réalité s’est révélé un boucher de ses hommes ; pas Katsumoto car ses samouraïs étaient tous volontaires. Les Spartiates avaient le même armement que les Perses, seul le nombre l’emportait. Plus face à l’armée impériale d’Omura, ni aujourd’hui où, avec mitrailleuses, missiles, hélicoptères de combat, drones, des fonctionnaires tuent depuis leurs bureaux. Le temps des samouraïs était le dernier temps de l’honneur, ce film a le mérite de nous le rappeler.

Malgré leurs ruses et la stratégie déployée par Algren avec écran de fumée, bombes de paille pour désorienter la charge et combat rapproché au sabre où les samouraïs ont l’avantage, le résultat ne fait aucun doute. Malgré des pertes deux fois supérieures, les impériaux menés par Omura gagnent. Algren en profite pour tuer son colonel dont il a toujours haï le cynisme élitaire. Nathan Algren est devenu un vrai samouraï ; il s’est « tatamisé » comme on dit de ceux qui ont adopté les us et coutumes du Japon.

Il s’en sort comme un caméléon, va porter le sabre de Katsumoto à l’empereur. Pétri d’émotion pour l’honneur et la tradition, le jeune homme révoque Omura, refuse de signer le traité commercial avec l’ambassadeur américain et confie le sabre à Algren.

DVD Le Dernier Samouraï (The Last Samurai), Edward Zwick, 2003, avec Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg, Ray Godshall Sr., Warner Bros 20004, 2h27, €10.99

Commentaires récents