Ce gros livre présente une sélection de romans et nouvelles sur la Polynésie, du 19ème siècle à nos jours. Le lecteur peut parfois les trouver séparément, mais un recueil à l’avantage d’attirer l’attention et de classer les sujets – le tout pour moins cher et dans un volume réduit en voyage. D’autant que certaines œuvres sont introuvables aujourd’hui. Pour qui a de la curiosité pour ces îles mythiques perdues dans l’océan Pacifique, explorer la littérature est une piste intéressante.

Bougainville n’a passé que neuf jours à Tahiti ; ses quelques 50 pages dans son récit de voyage ont inspiré Diderot et toute la philosophie des Lumières. Un mythe était né, fait de seins nus, de liberté sexuelle, de climat chaud où gambader à poil, de fleurs à profusion et de fruits toute l’année. La vie hédoniste, nostalgie du Paradis terrestre, venait à point pour donner de l’espérance aux rassis de la religion percluse au 18ème siècle en interdits, inquisition et guerres de sectes.

Las ! Avec la découverte ont suivi les missionnaires, la vermine puritaine qui a drapé les vahinés de longues robes de quakers, obligé les hommes aux pantalons, voilé les attributs dès dix ans révolus, interdit la danse et la musique, fait péché de copuler en liberté et d’élever les enfants en commun. De vrais ayatollahs, les pasteurs ! Tout ce qui fait du bien est haram, au nom de Dieu, car Lui seul doit être aimé et dans l’Autre monde, pas celui-ci. Ici-bas, on doit souffrir, c’est écrit dans le Livre – pas vivre mais obéir ! Les romans de ce recueil à la fois saluent le mythe et disent la désillusion des voyageurs face à la réalité post-évangélique.

Tout commence par Eugène Sue en 1857. Beaucoup ignorent qu’avant d’être le feuilletoniste à succès des Mystères de Paris, Eugène fut chirurgien de marine – et qu’il a donc arpenté le monde. Pour lui, en cette nouvelle intitulée Relation véritable des voyages de Claude Bélissan, le « bon sauvage » existe bien – et il est cannibale !

Jean Giraudoux publie en 1935 une pièce de théâtre intitulée Supplément au voyage de Cook ; elle vaut son pesant de coprah. Plaquer des idées morales sur des comportements physiques naturels est bien une idée de curé d’Occident. Ou comment pervertir les êtres humains par des jugements de valeur a priori, tirés d’un Livre qui serait un manuel de savoir vivre selon un Dieu de théorie…

Mais c’est avec Herman Melville que commence la véritable aventure. Notre auteur américain, qui fut marin, a réellement vécu en 1842 la fuite avec un compagnon vers les vallées inhospitalières de Nuku-Hiva, une grande île des Marquises. Ils sont tombés chez les Taïpis cannibales, qui feront amis pour mieux les engraisser. L’un, puis l’autre, échappent par un concours de circonstance aux grillades, mais les trois semaines passées en leur aimable compagnie permettent à Melville de décrire avec précision les mœurs et coutumes des vrais Polynésiens de son temps (Taïpi fut publié en 1846). J’ai déjà chroniqué ce livre empli de péripéties et d’exotisme et je vous incite vivement à le lire !

La suite mêle des romans inspirés par les légendes tahitiennes et des romans réalistes sur la décrépitude occidentale des expatriés.

Pierre Loti décrit et fait fiction de son mariage avec une très jeune vahiné (14 ans), sous l’égide de la reine Pomaré (Le mariage de Loti, 1882). Leçon de sensualité, recherche sentimentale des possibles enfants de son frère, encannaqué lui aussi quelques années avant sa mort, Tahiti est à la fois l’île voluptueuse et l’île cannibale où, si l’on ne vous mange plus, tout vous empêche d’en partir.

Jean Dorsenne, résistant déporté en 1944 bien oublié aujourd’hui, chante en 1926 C’était le soir des dieux après avoir beaucoup écrit sur la Polynésie. Il célèbre les Arïoi, ces adolescents cooptés pour célébrer la vitalité de village en village et d’île en île, chantant, dansant, ripaillant, copulant, rendant la vie par la fête aux villageois parfois déprimés par les cyclones et les maladies. Mais son œil d’Européen ne peut s’empêcher de reproduire la Bible par la tentation d’une Eve à goûter au pouvoir, qui va détruire par orgueil ce paradis reconstitué.

Jack London publie en 1909 une nouvelle : La case de Mapuhi décrit avec réalisme un cyclone dévastant un atoll, mais aussi la pêche des nacres et des perles. Elle ouvre sur la destinée.

C’est en revanche le versant européen que choisissent de montrer Albert t’Serstevens, écrivain français de nom flamand, et Marc Chadourne. Les jeunes expatriés qui se lancent dans « les affaires » à Tahiti font des jaloux et sont en butte aux éléments comme à l’indolence de la population. La Grande plantation de t’Serstevens (1952) romance l’affairisme mêlé à l’amour, l’entreprise mêlée à la malédiction, non sans quelque schéma biblique lui aussi, tant le mal vient à chaque fois miner le bien. Mais c’est documenté et très instructif sur le Tahiti du début de XXe siècle.

Chadourne montre dans Vasco, publié en 1927, le laisser-aller de la déprime chez un ex-poilu de 14 dont la jeunesse fut brisée. Tahiti ne lui redonne en rien le moral, ni l’action, ni l’amitié, ni l’affection des vahinés – c’est à désespérer. Ce roman noir expose moins la Polynésie que la névrose occidentale, mais il fallait l’évoquer pour être complet sur le sujet : même le mythe ne peut revivifier celui qui est rongé par la pulsion de mort.

Au total un panorama très complet sur la production littéraire occidentale à propos des îles du Pacifique, ce qu’elles suscitent comme puissance de rêve, ce qu’elles montrent à différentes époques de leurs réalités prosaïques, ce qu’elles laissent au voyageur qui les aborde avec curiosité.

Faites comme moi : lisez, puis allez ! Tahiti vous attend, les Tuamotu et les Marquises…

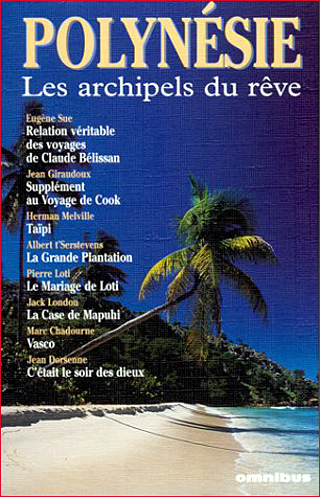

Polynésie les archipels du rêve, romans réunis par Alain Quella-Villégé, Presses de la Cité collection Omnibus 1996, 955 pages, €13.84

Commentaires récents