Eneas est un gamin irlandais né à Sligo en 1900. Il va traverser le siècle en vivant la passion de l’Irlande, son calvaire vers la liberté, avec les obstacles de la pauvreté, du chômage et de l’occupation des protestants anglais. Eneas, pas très doué mais doté d’une belle charpente (et notamment d’un large dos sexy), va constamment se fourvoyer. Au point d’être rejeté par cette Irlande dont il est rejeton, et de finir dans les flammes comme il est dit dans la Bible catholique.

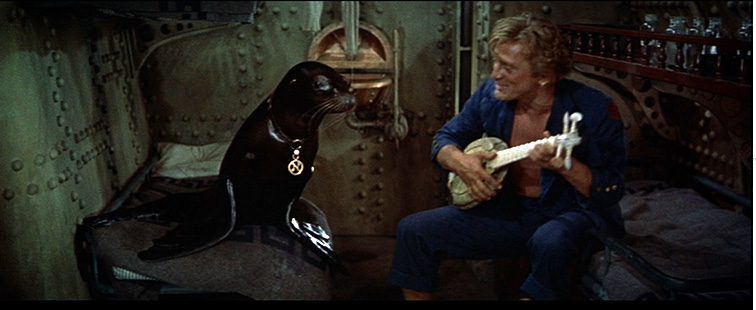

Eneas était heureux lorsqu’il était enfant unique. Cela s’est terminé à ses 5 ans, avec la ponte successive de deux petits frères et d’une petite sœur. Son père courait la ville, ivre de musique, prêt à jouer de ses instruments et à chanter pour faire danser les gens. Sa mère faisait ce qu’elle pouvait mais Eneas s’est senti expulsé du nid, incité à faire sa vie dans la rue. Avec les autres garnements aux pulls déchirés, il a volé des pommes au pasteur, il a grimpé sur les murs ornés de tessons de bouteille, il a exploré Tuppenny, fille facile de 13 ans, lorsqu’il en avait 11. Il a surtout été amoureux d’amitié pour un garçon un peu plus âgé, le chef de bande des gamins, Jonno l’orphelin battu. Il l’admirait, il a voulu devenir son plus proche, il l’a sauvé des griffes du pasteur qui l’avait surpris en train de voler des pommes.

Et puis, à 16 ans, désœuvré, Eneas a cherché du boulot ; il n’en a pas trouvé. Il s’est alors engagé « pour la guerre » (la Première) afin de « sauver la France ». On sait (ou devrait savoir) les liens privilégiés qui attachent l’Irlande catholique à la France, fille aînée de l’Église et révolutionnaire, contre les Anglo-saxons protestants et colonialistes. Mais, à 16 ans, seule la marine marchande (britannique) lui était possible. Il a donc « trahi » la cause de l’indépendance irlandaise, selon les cerveaux bornés des chômeurs comploteurs de l’armée républicaine. Jonno n’a plus voulu le saluer à son retour, un an plus tard.

Toujours pas de boulot, plus d’ami, le cordon sanitaire mis autour de lui qui a travaillé pour les Anglais. Eneas, toujours aussi niais de bonne volonté, trouve seulement un emploi dans la police « royale » de l’Irlande, celle qui relève les « traîtres » tués par la cause irlandaise et qui traque les criminels. Car ces règlements de compte ont peu à voir avec la lutte pour l’indépendance, beaucoup plus avec le ressentiment contre ceux qui réussissent et dont on veut prendre la place.

Eneas est alors considéré comme doublement « traître ». Il est mis sur liste noire, les gens importants du pouvoir de l’ombre le condamnent à mort. Jonno vient le lui dire, le provoquer, mais il ne le tue pas. Par reste d’amitié peut-être, par lâcheté plus probablement. Malgré sa tombée en amour pour Viv à ses 20 ans, Eneas est condamné rompre et à sortir à nouveau du berceau de son enfance pour s’exiler ailleurs. Il tarde à la faire car la condamnation n’est pas appliquée, l’indépendance survenue en 1921 retarde les comptes. Mais ils restent toujours écrits, bien loin du catholicisme qui pardonne (la « religion » n’est comme partout que le prétexte idéologique des intérêts égoïstes de ceux qui s’en réclament – c’est vrai pour les cathos en Irlande, pour les islamistes en France, pour les juifs en Israël).

Le jeune homme passe trois années à pêcher le hareng dans l’Atlantique nord, puis il s’engage dans l’armée britannique alors que la guerre (la Seconde) menace. Il a déjà 40 ans et est envoyé dans le nord de la France où il subit la débâcle de Dunkerque. Ne pouvant rembarquer, il s’éloigne dans les terres et va aider un vieux paysan dont les deux fils sont morts à la guerre. Curieusement, car les vignes ne sont pas dans le nord de la France, il va soigner la vigne, faire du vin. Puis, les combats étant retombés, il va trouver une filière pour rentrer en Angleterre où il est démobilisé, traumatisé par Dunkerque.

Il passe quelque temps dans un asile, ou maison de repos pour les post-traumatismes, puis revient une fois de plus chez lui, retrouver sa famille. Tous sont grands et les parents sont vieux. Sa petite sœur est devenue bonne sœur et aide des orphelins ; son frère Tom est devenu maire de Sligo, son frère Jack ingénieur. Eneas n’a plus sa place dans la famille. La condamnation à mort tient toujours tant les militants irlandais ont le cerveau atrophié par l’atavisme, l’alcoolisme et la bêtise nationaliste. Jonno, son maître O’Dowd et les très jeunes nervis, portent des chemises bleues du fascisme irlandais, admirateurs d’Hitler. Eneas doit donc une fois de plus partir.

Il signe un contrat de trois ans en Afrique pour creuser un canal au Nigeria. Il lie amitié avec un Noir nommé Port Harcourt, né à Lagos, qui est épileptique et ne peut continuer à creuser. L’ingénieur blanc (Irlandais) les renvoie à l’entrepôt à la capitale, où ils achèvent leur contrat. Mais, comme en Irlande, la révolte anticolonialiste couve et répand son venin. Les bas du front saouls et fanatiques écument la ville et sèment la terreur, adorant ça. Il massacrent le père d’Harcourt et Eneas fuit. Ne retrouvant pas son ami, il retourne en Irlande, où les années passées n’ont pas atténué la vengeance décrétée une fois pour toutes. Il voit en coup de vent sa famille puis fuit encore pour s’installer sur l’île aux Chiens en Angleterre, où sa pension d’invalidité, accumulée depuis onze ans, lui permet d’acheter une bâtisse pour en faire un hôtel pour chiens perdus sans collier, vieux marins devenus inaptes ou proscrits comme lui.

Cela ne dure que quelques années car O’Dowd et Jonno le retrouvent, ayant filé son frère Jack lorsqu’il vient le voir. Harcourt le protège mais Eneas en a assez, il se sent éternellement condamné. Lui qui n’a jamais tué, même à la guerre, il veut en finir. Une bagarre éclate, le jeunot de moins de 18 ans qui accompagne Jonno sort son pistolet mais Harcourt lui saute dessus, Eneas saute sur son ancien ami Jonno. Dans la bagarre, un coup de feu éclate et l’adolescent tue net son chef sans le vouloir. Effaré de son acte, il fuit à toutes jambes. Il faut dès lors faire disparaître le corps. Quoi de mieux que de brûler la baraque ?

Mais Eneas est lié à Jonno et à son passé. Il croit l’entendre crier, comme s’il n’était pas mort. Il retourne à l’étage où le feu fait rage – et succombe aux flammes purificatrices.

Les tribulations d’Eneas sont un peu comme le périple d’Énée, chassé de sa ville, obligé de s’établir ailleurs. Mais Eneas reste un enfant malgré sa carrure. Il a la candeur et la stupidité des siens irlandais, sauf qu’il est chassé du troupeau de ses semblables. Ce qui en fait un être ambivalent, un homme bon qui veut faire le bien ; un éternel gamin un peu bête qui se laisse emporter par les tumultes de l’histoire. Son double Jonno ne réussit pas mieux que lui, même s’il est du « bon » camp, celui de l’IRA et des Républicains. Un « bon » camp qui est au fond mauvais : celui du jugement sommaire et du crime sans rémission. Un hymne à l’Irlande et à son calvaire, une dénonciation implacable du fanatisme qui fait s’entretuer – pour rien.

Sebastian Barry, Les tribulations d’Eneas McNulty (The Wereabouts of Eneas McNulty), 1998, 10-18 2004, 295 pages, occasion. Seule édition disponible sur Amazon, l’édition brochée Plon 1999, 301 pages, à €3,99.

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents