Ce film culte des années 1980 a passé le temps. Il est certes un peu naïf et grandiloquent mais pose les questions de toute éducation : comment la société prépare-t-elle les futurs citoyens ? comment les parents voient-ils l’avenir de leurs garçons ? comment les jeunes envisagent-ils eux-mêmes leur vie ?

L’école Welton, en 1959, est un collège américain calqué sur le modèle aristocratique anglais, les traditions de la noblesse en moins : on y vient bourgeois privilégié et l’on en ressort futur bourgeois privilégié. Les bâtiments sont ceux de Saint Andrew à Middletown dans l’État du Delaware. Les quatre piliers de l’école sont : Discipline, Excellence, Honneur et Tradition. Il s’agit de préparer les concours d’entrée dans les universités prestigieuses et d’obtenir ensuite une carrière rémunératrice de notable : pas grand-chose à voir avec le gentleman.

Le récit cueille un jeune Todd, presque 17 ans (Ethan Hawke, 18 ans au tournage), admis à l’école à la suite de son frère aîné prestigieux. Il est placé dans la chambre de Neil, espoir de l’école et bon élève (Robert Sean Leonard, 20 ans au tournage, qui deviendra le James Wilson de la série Dr House). Son groupe de travail et d’amis joue au potache en moquant la devise de l’école : Travestis, Décadence, Horreur, Excréments. Mais prendre systématiquement le contrepied est-il une preuve de liberté ? Est-ce une « révolution » ? Pas du tout ! Quand l’esprit devient lion qui se révolte contre le devoir, dit Nietzsche, il ne fait que se révolter, il ne crée aucune valeur nouvelle mais reste esclave de sa révolte, tout comme les gilets jaunes. Pour opérer une véritable révolution, il ne faut pas se contenter de nier la tradition mais en recréer une, la renouveler. Seule « innocence et oubli » – apanage de l’enfant – en sont capables.

Le nouveau professeur de lettres, Mr Keating (Robin Williams), un ancien de l’école, veut épanouir leur esprit et les révéler à eux-mêmes, dans la grande tradition de l’Antiquité revue par le pionnier américain Henry David Thoreau. C’est toujours la même appropriation yankee de la culture des autres : l’affirmation que l’Amérique recrée l’humanité sur une terre nouvelle. Keating veut faire penser les jeunes gens par eux-mêmes, ce qui est dangereux dans une société corsetée de convenances et de rites mais surtout – en 1959 – obsédée d’obéissance. Pour cela, le professeur les fait juger de la préface du manuel littéraire officiel dans laquelle un éminent agrégé traite de la poésie comme de tonnes d’acier, en quantité et qualité – les élèves sont incités à déchirer les pages : la poésie ne se mesure pas, elle se ressent. Il en fait marcher trois dans la cour, pour faire constater qu’ils se mettent d’eux-mêmes au pas – et que les autres applaudissent en rythme. Il les incite à monter sur le bureau professoral chacun leur tour – pour voir le monde d’un œil différent. Il cite le poète Robert Frost : « Deux routes s’offraient à moi, et là j’ai suivi celle où on n’allait pas, et j’ai compris toute la différence » (The Road not Taken).

Les photos de classes du passé, affichées dans le hall de l’école, incitent à la réflexion : ces jeunes gens naïfs et gonflés d’hormones – tout comme les nouveaux – ont-ils vécu pleinement leur vie ? En 1959, la guerre mondiale n’est pas éloignée et la guerre froide bat son plein : les anciens ont-ils eu le temps de vivre ? D’où le Carpe diem antique, cueille le jour présent en français, saisis le jour en anglais, suce toute la moelle secrète de la vie en américain pionnier (Thoreau, Walden ou la vie dans les bois). Cette dernière expression est assez ambigüe pour des adolescents entre eux, volontiers nus aux vestiaires après le sport, mais le film n’effleure jamais l’homoérotisme pourtant inéluctable.

La matière littéraire les ennuie ? Le professeur fait du théâtre, s’accroupit pour leur chuchoter un secret, susurre Carpe diem derrière leurs oreilles, imite la voix d’acteurs de cinéma. Il fait le clown pour capter l’attention de l’auditoire. Il est original par rapport aux autres professeurs, passionné, il captive. Dans l’annuaire de l’école, il est écrit qu’il avait créé un cercle avec quelques condisciples, le Cercle des poètes disparus, pour s’évader de la pesante tradition cuistre. Ils se réunissaient le soir dans une grotte indienne près de l’école et déclamaient des poèmes d’auteurs perdus ou leurs propres œuvres. Ils se libéraient sur l’exemple de Thoreau et de sa promotion de la vie dans les bois. « Pas sûr que l’administration voie cela d’un bon œil aujourd’hui », leur dit-il cependant.

Les ados sont séduits, peu à peu ils se libèrent. L’un d’eux (Josh Charles), tombé amoureux de la fille de son correspondant (Alexandra Powers), ose lui téléphoner, braver sa brute de copain le capitaine de l’équipe de football américain du collège public, et l’emmener au théâtre. Pour se motiver, il a dessiné en rouge un éclair de superman sur sa poitrine nue.

Todd, astre mort après son frère supernova, est ignoré de ses parents qui lui offrent pour la seconde fois le même « nécessaire de bureau » pour son anniversaire. Il se rencogne dans sa solitude mais Neil, dans l’enthousiasme de sa jeunesse et l’affectivité qui lui donne du charisme, ne l’accepte pas et l’inclut dans la bande. Le professeur le fait sortir de lui-même devant tout le monde en le pressant de questions, lui fermant les yeux et lui tournant la tête : une poésie sourd naturellement de ses mots, à l’ébahissement empathique de ses condisciples.

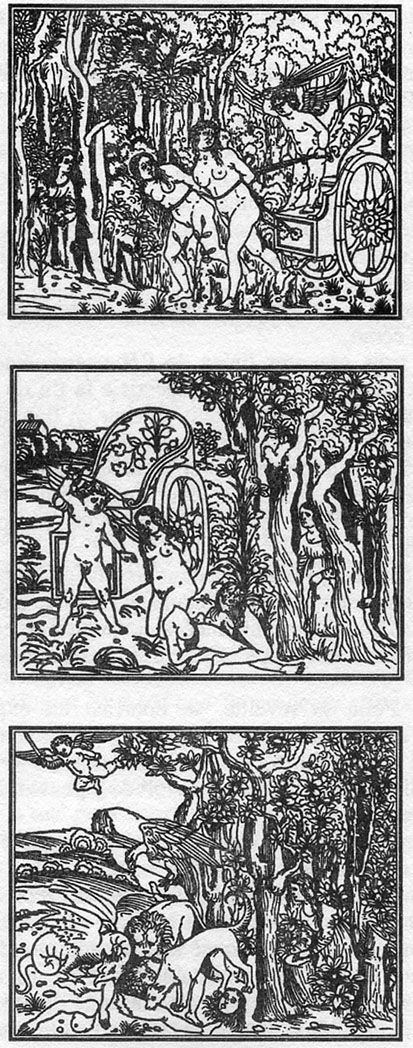

Las ! Ni les parents, ni la société ne sont prêts à la liberté. Face au communisme, l’Amérique maccarthyste se renferme dans ses valeurs sûres, figées, contrôlées – tout comme en 1989 à la fin de l’ère Reagan. Les adolescents sont considérés comme des mineurs qui doivent être dressés, disciplinés à obéir. Plus tard, une fois adultes, ils « feront tout ce qu’ils voudront » – mais ce sera trop tard, ils seront formatés, à jamais abîmés. Le père de Todd veut qu’il suive les traces de son frère, sans considération de sa personnalité ; le père de Neil est socialement minable, alignant de façon maniaque ses deux mules au pied de son lit, et projette sur son fils unique sa revanche en soumettant son épouse à sa volonté. Malgré ses bonnes notes dans toutes la matières et l’estime de l’école, Neil est trop faible pour opposer sa passion à son père et n’ose pas lui dire qu’il a postulé et a été pris pour jouer Puck, le jeune sauvage espiègle dans Le songe d’une nuit d’été, pièce de Shakespeare qui va être montée en amateur. Cette passion d’enfance pour le théâtre n’a pas été suscitée par Mr Keating, mais renforcée par la maxime de cueillir le jour présent. Le jeune homme pourrait en même temps réussir son année et jouer la pièce, mais son père considère qu’il se disperse, que le théâtre n’est qu’une futilité pour efféminé et n’a aucune utilité sociale pratique : il veut que son fils intègre Harvard puis qu’il fasse médecine – autrement dit qu’il dirige sa vie sans discuter durant les dix prochaines années !

Par son intransigeance, il n’obtiendra ni l’un ni l’autre mais perdra tout. Neil brave les ordres stricts de son père et joue la pièce – c’est un triomphe mais le père, venu impromptu, l’emmène aussitôt à la maison, le retirant de Welton pour l’inscrire dans « un collège militaire ». Pas question qu’il cède à ses penchants pour le travestissement et devienne pédé ! Neil, désespéré, ne voit aucune issue à sa vie : il est piégé. Incapable de tenir tête, il ne trouve qu’une unique solution, radicale. Symboliquement, il ouvre sa fenêtre à l’air glacial de la nuit de plein hiver, caresse la couronne de branchages du lutin Puck, se laisse glacer torse nu par la nature aussi hostile que sa famille et la société, et va vers son destin. Il n’a pu revêtir le pyjama bien plié et conforme aux normes bourgeoises que sa mère sa placé sur son lit. Il refuse définitivement de revêtir les uniformes.

Une éducation à la liberté, sans tomber dans la licence, est-elle possible dans la société américaine vingt ans après 1968 ? Le film dessine à gros traits les parents qui en ont peur, la société impitoyable aux faibles et les jeunes qui ont volontiers la paresse d’être conformes malgré quelques frasques hormonales vite passées. Sont-ils en train de s’éveiller ou aspirent-ils au bonheur d’adapter sans cesse leur opinion, leur idéal, leur devoir à ce qu’on leur demande – dans le troupeau ? Les élèves « sont choqués », comme on dit aujourd’hui, du retrait de Neil mais la tactique du bouc émissaire est toujours efficace. La traître du cercle (Dylan Kussman) – qui a symboliquement les cheveux roux, comme Judas – avoue et signe tout ce que l’administration veut et il incite tous les autres à faire de même – ce qu’ils font, sauf un, celui qui a séduit la fille et a éprouvé le bonheur d’être libre parce qu’il savait ce qu’il voulait : lui est renvoyé – inadaptable, non conforme. Tout comme le professeur trop original, que le père de Neil accuse d’avoir perverti intellectuellement son fils par son enseignement. Tel Socrate, l’éducateur est condamné et boit la cigüe de quitter l’école sans recommandation.

Lorsqu’il vient chercher ses affaires personnelles dans sa classe où le directeur de l’école lui-même (Norman Lloyd) reprend en main les élèves et leur fait relire la préface de l’agrégé cuistre sur la poésie (guère différent de ceux qui sévissent dans nos manuels littéraires), le jeune Todd se lève et lui crie qu’il a dû signer mais ne croit pas à sa culpabilité. Comme le directeur se fâche et ordonne, il monte sur sa table… et (presque) tous les élèves le font à sa suite. Au revoir Ô Capitaine, mon capitaine ! Keating est ému et les remercie : les germes de son enseignement sont en train d’ouvrir les personnalités. Il n’a pas œuvré en vain.

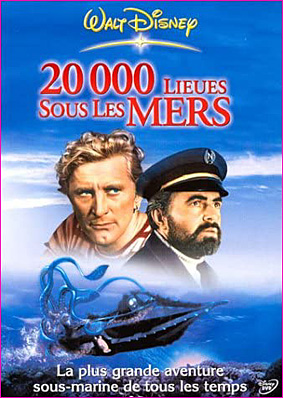

DVD Le cercle des poètes disparus (Dead Poets Society), Peter Weir, 1989, avec Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd, Kurtwood Smith, Alexandra Powers, Touchstone Home Video 2013, 2h03, standard €7.98 blu-ray €17.83

Commentaires récents