Tout est confondu et ce n’est pas nouveau. Dans un billet publié il y a 20 ans (déjà…), je tentais de clarifier le sens de ces mots que l’on voit surgir dans les débats comme des slogans pour nuire ou des étiquettes pour outrager. Car personne ne se réclame de l’un de ces qualificatifs, sauf peut-être Michel Onfray, mais c’est un rebelle de naissance contre l’Establishment. Combattons donc les fantasmes et les émotions véhiculées par ces mots et prenons conscience de leur sens.

D’où cette note en deux parties. Une aujourd’hui : libéral, libertin ; l’autre demain : libertaire, ultra-libéral, libertarien.

LIBÉRAL

Le libéralisme est né de l’exigence de libertés des Lumières. Apparu sous l’Ancien régime, autoritaire, de droit divin, patriarcal et soumis à la hiérarchie de l’Église, la philosophie libérale de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Beaumarchais est tout entière contenue dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : liberté de penser, d’opinion, d’aller et venir, de croire ou non, de posséder et d’échanger… Les Lumières voulaient libérer l’être humain de ses déterminismes biologiques, religieux, nationaux, sociologiques, familiaux.

Au 19ème siècle, l’Angleterre industrielle et commerçante est porteuse de valeurs libérales, elle place la liberté de l’individu au cœur de sa politique, de son économie et, plus tard, du social. France, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique se sont constitués en « sociétés », en opposition aux « communautés » holistes que furent l’Allemagne de Bismarck puis de Hitler, le Japon militariste, l’URSS et aujourd’hui la Russie de Poutine, l’Inde de Modi ou le monde arabe islamique. Communauté ou société ? Sparte ou Athènes ?

Les sociétés reposent mythiquement sur un contrat (Locke, Rousseau). C’est leur projet social : au Royaume-Uni l’Habeas Corpus, en France ou en Suède la protection sociale, aux États-Unis la libre-entreprise su self made man, en Allemagne la cogestion. Leur régime est celui de la confrontation des opinions en libre débat dans les assemblées représentatives, avec assentiments réguliers du contrat par le vote. Elles vont bien lorsque l’optimisme règne.

Lorsque c’est moins le cas, elles se replient sur les communautés, organisation archaïque qui repose sur une unité mythique, celle du sang et du sol. Les sociétés communautaires sont organiques, elles se représentent comme un corps vivant qui assigne ses sujets aux traditions sans débat. L’unanimisme est requis, comme dans une foule, noyant les individus et leur pensée propre sous l’élan des déterminismes. Leur régime est de démocratie directe, « illibérale » car l’opposition et les contre-pouvoirs sont muselés (voire éradiqués comme sous Staline et Poutine). Le plébiscite est roi, désignant un dirigeant charismatique pour incarner le Peuple tout entier et le Pays dans sa tradition immobile.

Les pays communistes ont débuté comme des sociétés à contrat (celui de faire advenir le communisme), avant de virer démocratures puis dictatures sous la résistance du réel. Un homme providentiel, déifié par les masses comme Staline, Mao, Castro, a accentué le virage de la société à la communauté, se repliant sous la force du mal-développement en nationalisme. A noter que les pays soumis à la religion prennent la même pente : l’Inde de Modi, l’Iran des ayatollahs, la Turquie d’Erdogan, la Hongrie d’Orban ; Poutine voudrait faire de même en Russie largement laïcisée par 70 ans de communisme athée, et les cathos tradis en France rêvent d’un pays contre-révolutionnaire réunifié par l’Église.

Mûre avec les Lumières, cette conception des libertés vient peut-être d’Aristote (chez qui l’homme est un animal politique) opposé à Platon (à la république très aristocratique), du stoïcisme contre le césarisme romain, de Montaigne opposé aux guerres de religions. En tout cas, elle s’élève contre tous les dogmes, tous les fanatismes, toutes les contraintes de naissance, de croyance, d’apparence. Elle prône l’analyse lucide, le débat contradictoire, l’équilibre des intérêts en présence, la « décence commune » en guise de morale. Ni la religion ni l’État n’ont le droit de tout faire ni de tout décider. L’État est nécessaire, régulateur et garant du droit et de la sécurité, pour le reste, l’initiative individuelle et la responsabilité personnelle sont de mise.

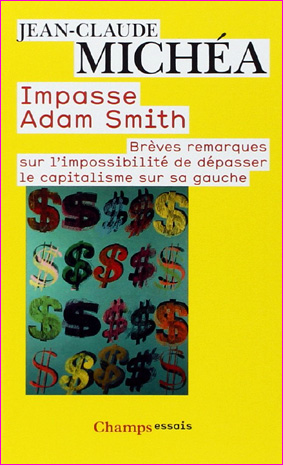

Libre-arbitre et arts libéraux sont les soubassements de la citoyenneté et les libertés réelles ont pour préalable nécessaire les libertés formelles. Adam Smith, économiste philosophe qui a incarné ce courant libéral au XIXe siècle, est à la fois partisan du marché (La richesse des nations) et de la Théorie des sentiments moraux ; pour lui, l’économie n’est qu’un outil social. Keynes, après-guerre, définira un nouveau libéralisme tempéré par l’intervention publique quand nécessaire (mais pas à tout va comme les socialistes français l’ont traduit !)

Le libéralisme classique va bien au-delà de la réduction économique que lui ont concocté les Jacobins ou les colbertistes, les « alter » comme les souverainistes. C’est une conception du monde qui place la liberté de l’homme avant toute chose. Cette liberté n’est pas un état de nature qu’il faudrait conserver mais une disposition toujours à construire avec chaque enfant qui naît, un combat toujours à mener contre la tentation du privilège, de l’hégémonie, du volontarisme impatient et autoritaire.

LIBERTIN

D’où l’accusation de libertin que formulait volontiers l’Église, en réaction à ces libertés que prenaient les peu croyants ou les carrément athées en leur temps, les libre-penseurs à la Dom Juan de Molière ou les hédonistes à la Casanova ou Laclos. Libertins qui non seulement fleuretaient avec les femmes ou les mignons, au grand dam de la pruderie ecclésiastique, mais aussi professaient des opinions non conformes au canon exigé des « bonnes » mœurs. Les libertins sont contre le politiquement correct et contre la moraline petite-bourgeoise – ils sont pour la liberté de dire et de faire dans le cadre intime ce qu’ils désirent, avec pour limites la simple décence humaine (ne pas forcer, torturer, faire mal).

La propagande d’Église a associé la déviance de pensée à la déviance des mœurs, accusations aujourd’hui complaisamment reprises par toutes les sectes politiques ou féministes. Accuser quelqu’un de turpitudes sexuelles met le doute sur sa moralité donc sur sa pensée et ce qu’il dit en est désormais déconsidéré. « Cancel ! » hurlent les fanatiques.

A notre époque, l’Église était le Parti communiste (cela devient l’Écologisme). Le vocable « libertaire », porté par les anti-staliniens, fleure bon Mai 1968 et ses aspirations à sortir d’une société autoritaire au profit de la liberté individuelle de penser, de s’exprimer et de désirer. « Faites l’amour, pas la guerre », s’opposait à l’État présidé par un général autant qu’à une gauche dominée par le PC et l’idéologie communiste. Jouir sans entraves était préféré aux grandes manifs collectives où les esprits et les corps se perdaient dans le panurgisme des foules, habilement manipulées par les apparatchiks. Ceux qui se réclament de Mai 68 sont désormais d’une génération vieillissante et contestée pour machisme », « viols » et autres libertés prises avec le sexe. La pruderie et l’abstinence remontent. Tant pis pour le plaisir : il faut au contraire se châtier et expier la sur-consommation de la planète… J’y vois, comme Nietzsche, un symptôme de déclin de l’énergie vitale.

Commentaires récents