Alix le Gaulois romanisé est un héros mâle initialement pour les garçons. Créé en 1948 dans une société restée autoritaire, hiérarchique et militaire, il devait inciter la jeunesse à être bon collaborateur, scout débrouillard et vertueux écolier. Mais l’irruption d’un jeune compagnon Enak à protéger, l’explosion sociale de mai 1968 qui a libéré les publications destinées à la jeunesse du carcan juridique et moral du patriarcat catholique, enfin l’extension du lectorat aux filles, ont rendu Alix plus sensible à l’élément féminin dans les albums.

Il faut distinguer trois parties chronologiques dans l’oeuvre :

Il faut distinguer trois parties chronologiques dans l’oeuvre :

- avant 1968 où la loi restrictive pour la presse de jeunesse inhibait le dessin de filles,

- de 1969 à 1996 où Jacques Martin écrivait et dessinait seul ses albums,

- après 1996 où le dessin lui échappe en raison d’une macula aux yeux puis, progressivement, le scénario qui est repris, revu et réinterprété par divers scénaristes.

Jacques Martin avec sa femme et ses deux enfants en 1966.

Jacques Martin avec sa femme et ses deux enfants en 1966.

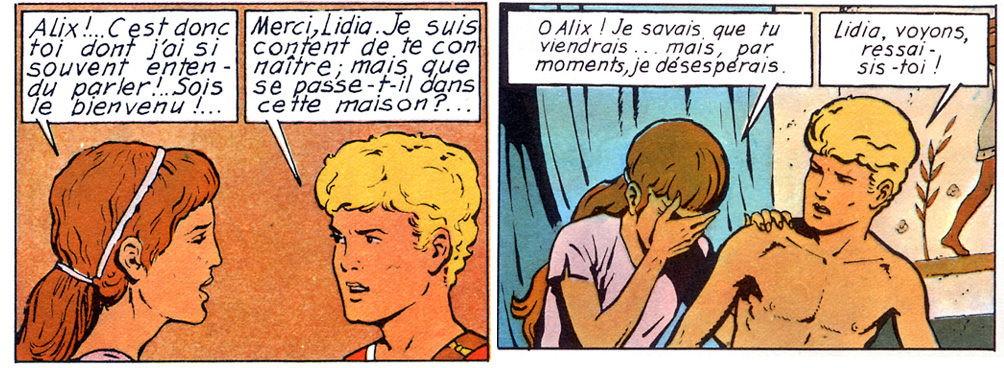

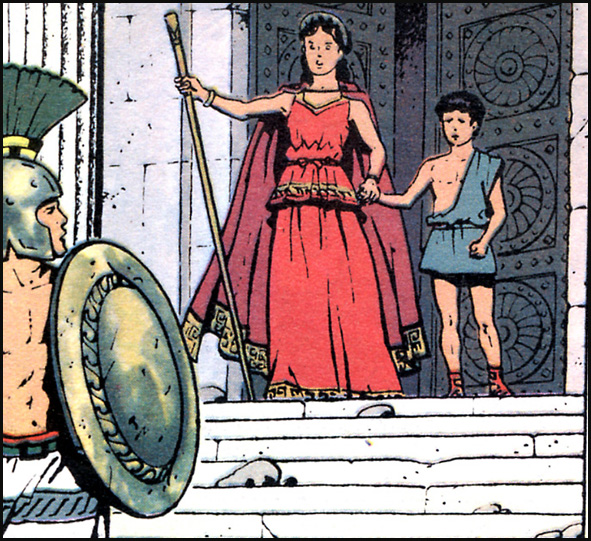

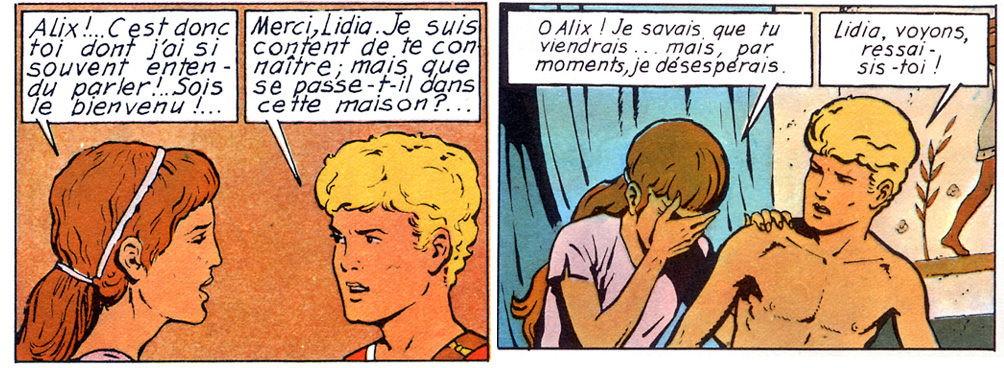

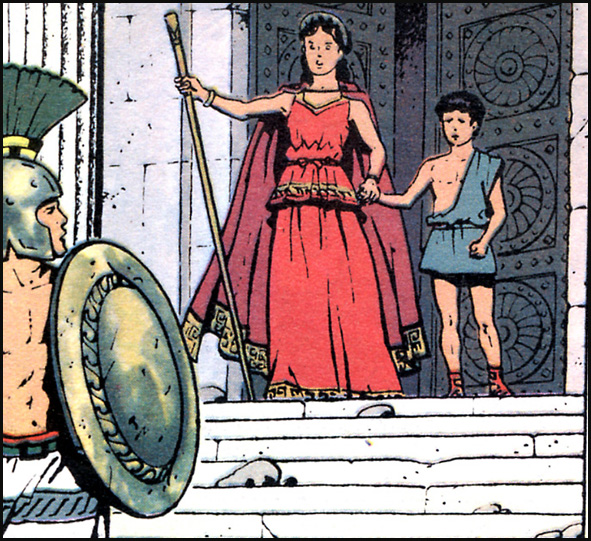

Avant 1968, les filles sont vues soit comme mère autoritaire castratrice (Athéna dans le cauchemar d’Alix, Adrea reine du Dernier Spartiate), soit comme une alliance politique et bourgeoise (Lidia nièce de César dans Le tombeau étrusque).

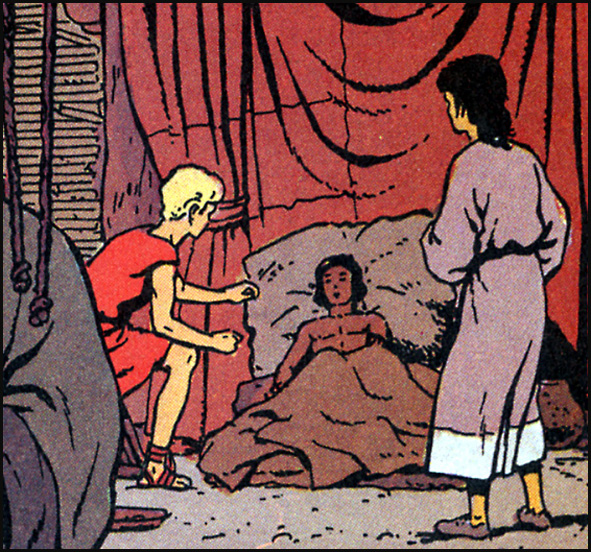

De 1969 à 1996, on assiste à une explosion des filles dans les aventures d’Alix et d’Enak. On ne compte plus les amoureuses déçues d’Alix : Héra dans Le dieu sauvage, Ariela dans Iorix le grand, Saïs dans Le prince du Nil tandis qu’Enak joue la pute torse nu sur la fourrure devant pharaon…

De 1969 à 1996, on assiste à une explosion des filles dans les aventures d’Alix et d’Enak. On ne compte plus les amoureuses déçues d’Alix : Héra dans Le dieu sauvage, Ariela dans Iorix le grand, Saïs dans Le prince du Nil tandis qu’Enak joue la pute torse nu sur la fourrure devant pharaon…

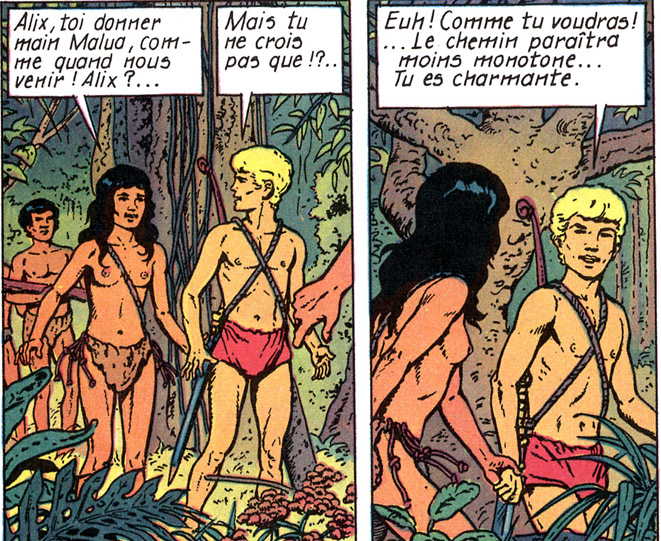

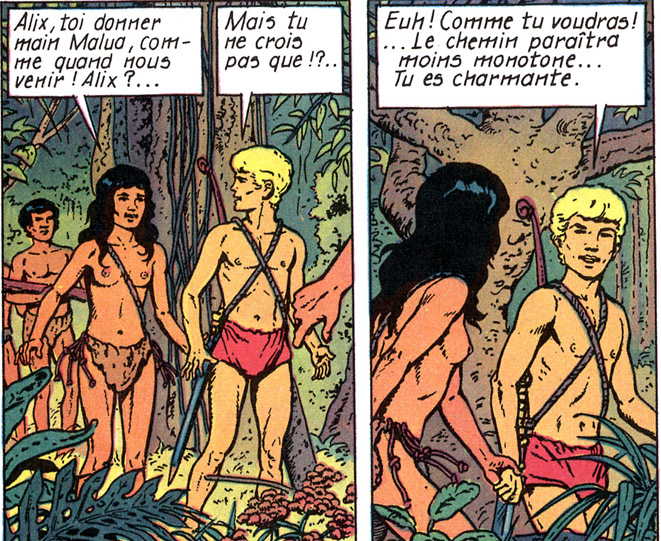

Il y a encore Sabina dans Le fils de Spartacus, Samthô dans Le spectre de Carthage, Malua dans Les proies du volcan, Archeola (qui se révèle le garçon Archeoloüs) dans L’enfant grec, Marah dans La tour de Babel, Yang dans L’empereur de Chine, Cléopâtre dans Ô Alexandrie.

Il y a encore Sabina dans Le fils de Spartacus, Samthô dans Le spectre de Carthage, Malua dans Les proies du volcan, Archeola (qui se révèle le garçon Archeoloüs) dans L’enfant grec, Marah dans La tour de Babel, Yang dans L’empereur de Chine, Cléopâtre dans Ô Alexandrie.

Enak est alors trop jeune pour qu’on tombe amoureux de lui ; il est en revanche le prétexte tout trouvé pour que le héros ne s’encombre pas d’une fiancée, encore moins d’une épouse. Un preux chevalier reste chaste dans l’imaginaire scout dont Jacques Martin est issu. Il ne connait de l’amour que l’élévation de l’âme, le plus haut degré selon Platon, pour qui la beauté d’un corps devait conduire à aimer la beauté en soi, puis vouloir le Bien absolu universel.

Enak est alors trop jeune pour qu’on tombe amoureux de lui ; il est en revanche le prétexte tout trouvé pour que le héros ne s’encombre pas d’une fiancée, encore moins d’une épouse. Un preux chevalier reste chaste dans l’imaginaire scout dont Jacques Martin est issu. Il ne connait de l’amour que l’élévation de l’âme, le plus haut degré selon Platon, pour qui la beauté d’un corps devait conduire à aimer la beauté en soi, puis vouloir le Bien absolu universel.

Après le retrait de Jacques Martin du dessin, puis progressivement du scénario (il en avait préparé quelques dizaines, mais certains plus précisément que d’autres, restés à l’état d’idées), l’élément féminin se diversifie pour coller de plus près à la réalité de notre siècle – pour le meilleur et pour le pire !

Après le retrait de Jacques Martin du dessin, puis progressivement du scénario (il en avait préparé quelques dizaines, mais certains plus précisément que d’autres, restés à l’état d’idées), l’élément féminin se diversifie pour coller de plus près à la réalité de notre siècle – pour le meilleur et pour le pire !

Apparaissent les intrigantes (Julia dans La chute d’Icare, Cléopâtre qui veut marier Enak), les divertissantes (les danseuses des Barbares puis du Démon du Pharos, les filles de bain du Fleuve de Jade et de C’était à Khorsabad), la druidesse Folamour de La cité engloutie.

Apparaissent les intrigantes (Julia dans La chute d’Icare, Cléopâtre qui veut marier Enak), les divertissantes (les danseuses des Barbares puis du Démon du Pharos, les filles de bain du Fleuve de Jade et de C’était à Khorsabad), la druidesse Folamour de La cité engloutie.

Innovation : comme Enak a atteint désormais non seulement la puberté mais aussi l’âge légal actuel d’être sexuellement actif (15 ans), l’histoire fait tomber amoureuses les filles : Markha n’est pas preneuse dans Le fleuve de jade, ce qui est réciproque, mais Sirva veut l’entraîner dans C’était à Khorsabad. Il résiste.

Innovation : comme Enak a atteint désormais non seulement la puberté mais aussi l’âge légal actuel d’être sexuellement actif (15 ans), l’histoire fait tomber amoureuses les filles : Markha n’est pas preneuse dans Le fleuve de jade, ce qui est réciproque, mais Sirva veut l’entraîner dans C’était à Khorsabad. Il résiste.

Tandis que le garçon, pas encore mûr, préfère observer en voyeur un couple dans L’Ibère, les ombres lui fouaillent le torse, façon allusive de dessiner son excitation !

Tandis que le garçon, pas encore mûr, préfère observer en voyeur un couple dans L’Ibère, les ombres lui fouaillent le torse, façon allusive de dessiner son excitation !

Ou encore les convives des banquets seins nus de Cléopâtre (réminiscence du Banquet de Platon…) et les danseuses dévoilées du Démon du Pharos.

Ou encore les convives des banquets seins nus de Cléopâtre (réminiscence du Banquet de Platon…) et les danseuses dévoilées du Démon du Pharos.

Femme ou fille, c’était l’interdit dans la société patriarcale traditionnelle catholique romaine. Athéna ou Adrea étaient des maîtresses femmes, déesse ou reine, qui disaient ce qu’il faut faire. Cet interdit a sauté en 1968, mais renaît avec la mode banlieue depuis une dizaine d’années, ce qui s’observe en 2007 dans L’Ibère où l’Espagnol (forcément un peu arabe dans l’imaginaire) fait un sort à sa sœur pour l’honneur. La compagne de Vercingétorix, dans l’album du même nom, est réduite elle aussi dès 1985 à l’état de mère qui suit son mâle, mais Jacques Martin n’a jamais aimé les Gaulois, leur vanité, leurs fanfaronnades et leurs archaïsmes.

Femme ou fille, c’était l’interdit dans la société patriarcale traditionnelle catholique romaine. Athéna ou Adrea étaient des maîtresses femmes, déesse ou reine, qui disaient ce qu’il faut faire. Cet interdit a sauté en 1968, mais renaît avec la mode banlieue depuis une dizaine d’années, ce qui s’observe en 2007 dans L’Ibère où l’Espagnol (forcément un peu arabe dans l’imaginaire) fait un sort à sa sœur pour l’honneur. La compagne de Vercingétorix, dans l’album du même nom, est réduite elle aussi dès 1985 à l’état de mère qui suit son mâle, mais Jacques Martin n’a jamais aimé les Gaulois, leur vanité, leurs fanfaronnades et leurs archaïsmes.

Les filles sont introduites comme compagnes acceptables dès 1969 avec Kora enfant amoureuse du héros dans Le dieu sauvage (qui saute dans le sable torse nu avec les garçons), pendant d’Héra jalouse veut dompter Alix. Mais Alix a déjà deux compagnons, dont le petit Héraklion est à éclipse en raison de son jeune âge, il ne peut s’adjoindre une fille en plus.

Les filles sont introduites comme compagnes acceptables dès 1969 avec Kora enfant amoureuse du héros dans Le dieu sauvage (qui saute dans le sable torse nu avec les garçons), pendant d’Héra jalouse veut dompter Alix. Mais Alix a déjà deux compagnons, dont le petit Héraklion est à éclipse en raison de son jeune âge, il ne peut s’adjoindre une fille en plus.

Ce serait rejeter Enak qui n’est pas son petit frère mais un filleul adopté, son compagnon de toujours, auquel s’identifient le plus ses lecteurs (filles comme garçons). Qu’on ne croie pas que les filles lisant Alix aimeraient qu’Enak soit une fille ! Elles préfèrent être garçonnes et que les combats, épreuves et tortures physiques des garçons aient lieu, plutôt que de tordre la réalité historique.

Ce serait rejeter Enak qui n’est pas son petit frère mais un filleul adopté, son compagnon de toujours, auquel s’identifient le plus ses lecteurs (filles comme garçons). Qu’on ne croie pas que les filles lisant Alix aimeraient qu’Enak soit une fille ! Elles préfèrent être garçonnes et que les combats, épreuves et tortures physiques des garçons aient lieu, plutôt que de tordre la réalité historique.

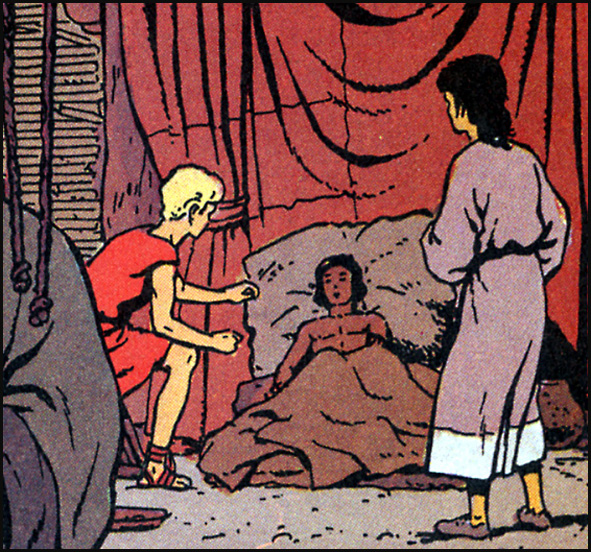

Les filles acceptables pour les lecteurs et lectrices sont les amoureuses éphémères (Ariela, Saïs, Samthô, Malua, Yang), les ambitieuses ou putains (Maïa et sa mère, Archeoloüs, Cléopâtre, Archeola), les filles soignantes qui aident Alix pour Enak (Yang en Vierge Marie dans la crèche où Enak git) ou les petites à protéger comme on protège les enfants (Kora, Marah).

Les filles acceptables pour les lecteurs et lectrices sont les amoureuses éphémères (Ariela, Saïs, Samthô, Malua, Yang), les ambitieuses ou putains (Maïa et sa mère, Archeoloüs, Cléopâtre, Archeola), les filles soignantes qui aident Alix pour Enak (Yang en Vierge Marie dans la crèche où Enak git) ou les petites à protéger comme on protège les enfants (Kora, Marah).

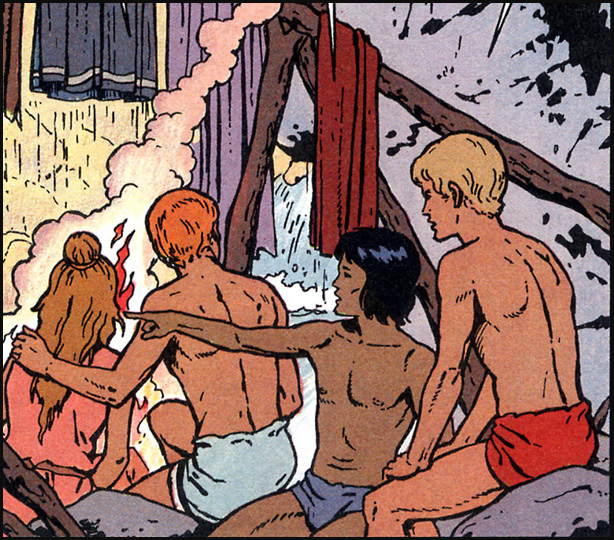

L’impossibilité du couple est posée dès Le dernier Spartiate par Alix à la reine Adrea : « Sache que je ne suis venu ici que pour délivrer mes compagnons de voyage, et surtout le plus jeune, mon ami Enak ». Elle est renforcée par Iorix qui déclare à Ariela, amoureuse : « son seul compagnon est ce garçon qu’il dorlote dans son chariot ». Elle est rationalisée par un Enak grandi et jaloux dans Les proies du volcan, lorsqu’il dissuade Alix de prendre Malua (les seins nus provocants) sur le radeau qui les fait s’évader de l’île.

L’impossibilité du couple est posée dès Le dernier Spartiate par Alix à la reine Adrea : « Sache que je ne suis venu ici que pour délivrer mes compagnons de voyage, et surtout le plus jeune, mon ami Enak ». Elle est renforcée par Iorix qui déclare à Ariela, amoureuse : « son seul compagnon est ce garçon qu’il dorlote dans son chariot ». Elle est rationalisée par un Enak grandi et jaloux dans Les proies du volcan, lorsqu’il dissuade Alix de prendre Malua (les seins nus provocants) sur le radeau qui les fait s’évader de l’île.

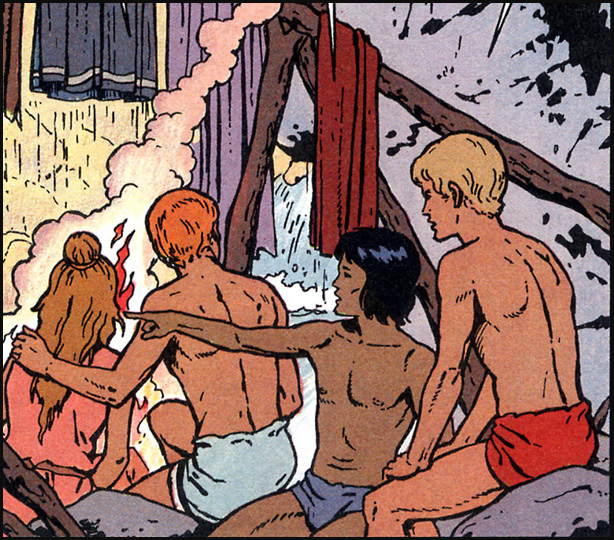

Elle est clairement dessinée dans ce contraste des couples entre Ollovia et Vercingétorix tenant l’enfant mouillé, et Alix et Enak presque nus qui leur tournent le dos.

Elle est clairement dessinée dans ce contraste des couples entre Ollovia et Vercingétorix tenant l’enfant mouillé, et Alix et Enak presque nus qui leur tournent le dos.

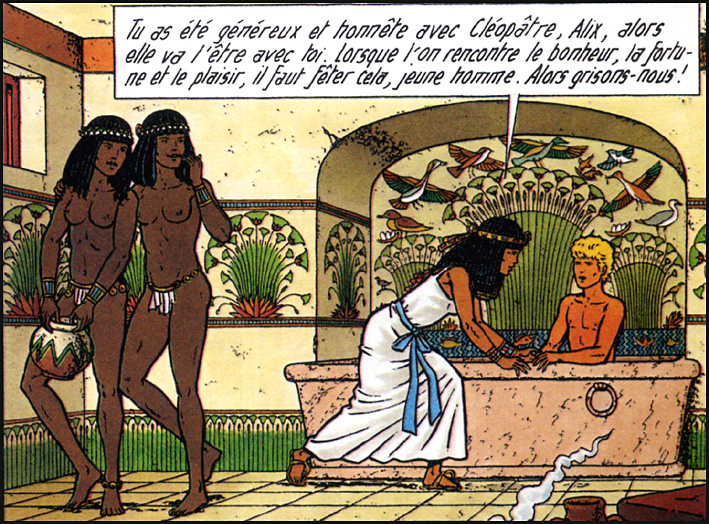

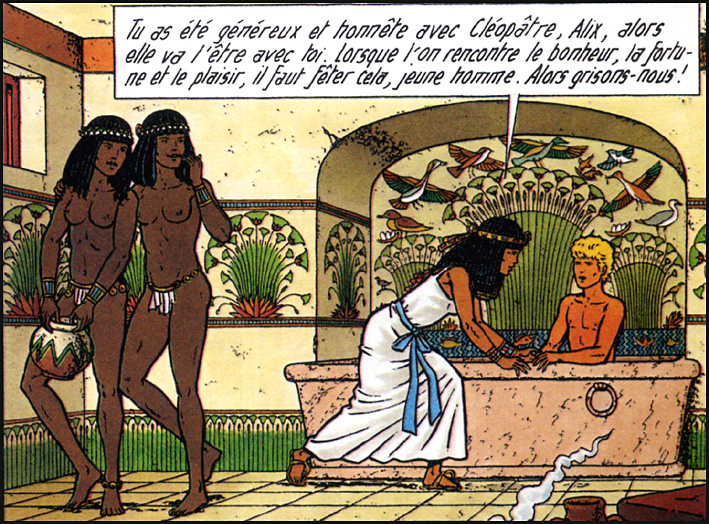

Elle est relativisée en « passes » admises entre Alix et qui le veut, s’il accepte, comme avec Cléopâtre qui le viole (après l’avoir vu crucifié avec son petit ami) dans Ô Alexandrie, puis le baise une fois encore dans Le fleuve de Jade.

Elle est relativisée en « passes » admises entre Alix et qui le veut, s’il accepte, comme avec Cléopâtre qui le viole (après l’avoir vu crucifié avec son petit ami) dans Ô Alexandrie, puis le baise une fois encore dans Le fleuve de Jade.

Une allusion sexuelle est faite par la servante de Cléopâtre dans Ô Alexandrie : « ils reviennent sans rien d’autre que de petits sacs !… Peu de choses !… » Rien dans la culotte, quoi.

Une allusion sexuelle est faite par la servante de Cléopâtre dans Ô Alexandrie : « ils reviennent sans rien d’autre que de petits sacs !… Peu de choses !… » Rien dans la culotte, quoi.

Les garçons ont la main devant le sexe mais ils ne tiennent pas leurs bijoux de famille : seulement les gemmes précieuses ramassées par l’économe Enak dans le désert. Ce qui va les faire pardonner par l’avide Cléo – qui va remercier Alix en nature en le mettant dans le bain.

Les garçons ont la main devant le sexe mais ils ne tiennent pas leurs bijoux de famille : seulement les gemmes précieuses ramassées par l’économe Enak dans le désert. Ce qui va les faire pardonner par l’avide Cléo – qui va remercier Alix en nature en le mettant dans le bain.

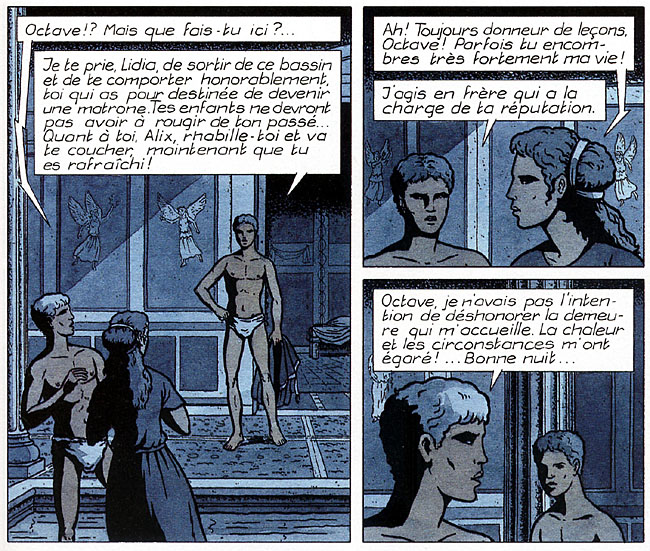

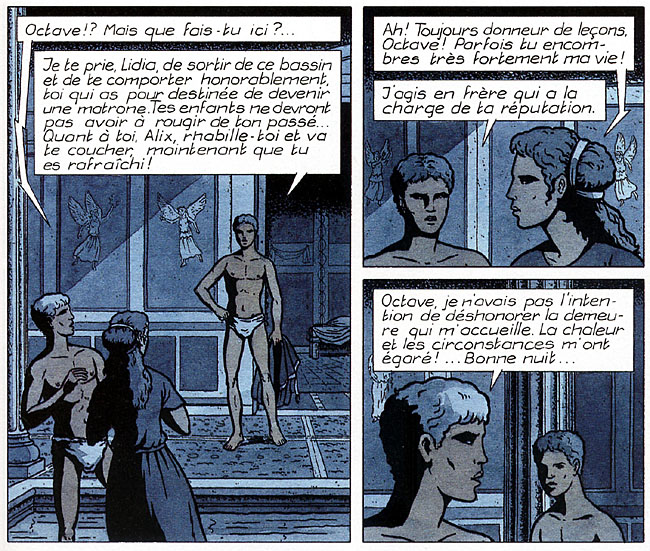

Mais Alix refuse Julia qui veut baiser dans le bateau devant Enak endormi, dans La chute d’Icare. En revanche il « s’égare » avec Lidia, nièce de César, qu’il veut forcer dans le bassin de la villa, la nuit dans Roma Roma – un très mauvais album tant pour le dessin que pour la morale.

Mais Alix refuse Julia qui veut baiser dans le bateau devant Enak endormi, dans La chute d’Icare. En revanche il « s’égare » avec Lidia, nièce de César, qu’il veut forcer dans le bassin de la villa, la nuit dans Roma Roma – un très mauvais album tant pour le dessin que pour la morale.

Quant à la druidesse qui sonne la fin du monde (le sien) dans La cité engloutie, elle est Méduse, la sorcière diabolique, mère nationaliste castratrice. Mais ce n’était plus Jacques Martin aux commandes et la cohérence comme la vertu s’en ressentent !

Quant à la druidesse qui sonne la fin du monde (le sien) dans La cité engloutie, elle est Méduse, la sorcière diabolique, mère nationaliste castratrice. Mais ce n’était plus Jacques Martin aux commandes et la cohérence comme la vertu s’en ressentent !

Les 20 albums scénarisés et dessinés par Jacques Martin seul chez Castermann :

1 Alix l’intrépide

2 Le sphinx d’or

3 L’île maudite

4 La tiare d’Oribal

5 La griffe noire

6 Les légions perdues

7 Le dernier spartiate

8 Le tombeau étrusque

9 Le dieu sauvage

10 Iorix le grand

11 Le prince du Nil

12 Le fils de Spartacus

13 Le spectre de Carthage

14 Les proies du volcan

15 L’enfant grec

16 La tour de Babel

17 L’empereur de Chine

18 Vercingétorix

19 Le cheval de Troie

20 Ô Alexandrie

Avec Alix, l’univers de Jacques Martin, Castermann, 288 pages, 2002, €33.25

Tous les Alix chroniqués sur ce blog

Commentaires récents