Un mythe que ce film au mitant des années cinquante. Mythe de la Femelle revendiquant le droit au désir et la liberté de jouir ; mythe de Saint-Tropez comme village hédoniste au bord de la grande bleue ; mythe du nouveau cinéma qui sort des histoires de papa. Dieu a créé la femme on ne sait pourquoi ; l’homme asexué était bien, tout seul, dans la Bible, avec les Lilith pour s’amuser de son corps. Mais il a fallu que Dieu fasse le malin. Il a créé Eve pour que l’homme pèche et que le vrai Malin le tente, ce trop bel ange déchu de se croire l’égal du Créateur et qui se déguise en vil serpent pour faire croquer la pomme du savoir. Dès lors, l’homme vit qu’il était nu et Dieu ordonna qu’il travaille en le chassant du paradis.

Dieu a donc créé le mal, qui vient principalement du sexe avec le désir qui rend fou, la jalousie, le viol, le crime passionnel, l’adultère et tout ce qui s’ensuit. Brigitte Bardot incarne parfaitement cette grâce animale qui allume les regards mâles tandis que son petit visage chafouin, tapis derrière une chevelure de Madeleine, incite au péché, tout en masquant une tête de linotte conduite par le clitoris. Pas encore majeure à 18 ans, à peine sortie du couvent orphelinat, Juliette s’étale nue derrière les draps qui sèchent et roucoule devant l’homme d’affaires Carradine (Curd Jürgens) qui possède la seule boite de nuit du coin. Elle adore y danser au son du juke-box qui éructe les soupes sentimentales de Bécaud et la danse tam-tam mango de la nouvelle dictature cubaine chère au Tartre et à son Castor d’époque. Juliette est « le » sexe qui ne cherche pas son Roméo mais jouit de jouir d’elle-même. Certes orpheline et élevée par des bonnes sœurs frigides, certes sans amour et le désirant plus que tout autre chose, elle reste immature et se joue des toy-boys. Pourrait-elle vraiment obtenir ce « certificat de vraie jeune fille » qu’une enquêtrice de l’évêché aujourd’hui ridicule lui propose de demander ?

Juliette court pieds nus et reste nue sous sa robe qu’elle renfile avec réticence après le passage de Carradine sous les draps (qui sèchent). Une métaphore des draps de lit qu’elle laissera secs pour lui, trop vieux, trop père, trop moral pour elle. Carradine en effet la désire, mais il ne la touchera pas. C’est Antoine (Christian Marquand) qui la convoite et voudra se la faire, comme on se fait une fille ou un pastis, passade au palmarès, comme elle l’apprend dans les toilettes où elle entend les hommes. Juliette, qui était prête à le suivre à Toulon, s’aperçoit qu’elle n’est pour le mâle qu’un objet qu’on jette après usage. Elle veut donc se donner au premier venu, si ce n’est déjà fait. Le sexe la travaille, l’obsède, la domine.

Les trois frères Tardieu ont repris la cale de carénage des bateaux dans le petit port encore assoupi et voué à la pêche de Saint-Tropez. Bardot, qui y achètera une maison dans la vraie vie, achèvera de le détruire, comme elle a détruit dans le film et dans la vie les hommes qui la désirent. Michel (Jean-Louis Trintignant) le second frère, 21 ans et donc majeur, se dévoue. Il est amoureux d’elle, comme Antoine et comme tous, mais le troisième, Christian (Georges Poujouly, 15 ans au tournage) est trop jeune. Il reste d’ailleurs coiffé gamin, à l’inverse des autres, coiffés en hommes qui ont fait le service. Ce mariage est la seule façon légale, avec l’adoption, que Juliette ne soit pas renvoyée à l’orphelinat jusqu’à ses 21 ans. Carradine, qui veut la garder auprès d’elle comme objet de collection et comme objet de désir, n’a trouvé que ce moyen. Cette alliance permettra d’acheter enfin les terrains de la cale, qu’il convoite pour bâtir un hôtel à côté de son casino. Tous disent à Michel qu’il fait une erreur, que Juliette n’est pas une épouse mais une femelle soumise à ses caprices et qu’il sera cocu dès le lendemain, mais rien n’y fait. Il est amoureux et s’en convainc.

Juliette est touchée que quelqu’un l’aime enfin pour elle-même et pas seulement pour son corps ; elle commence à bien l’aimer aussi, mais d’abord pour son corps, lorsqu’elle lui ouvre la chemise : « sais-tu que tu es beau ! » Elle ne voit rien du sacrifice, du dévouement, de la tendresse de Michel. Ou pas grand-chose, encore prise dans les rets de sa passion avortée pour Antoine et fouaillée par les élans de son sexe. D’autant que ce n’est pas l’argent qui intéresse les Tardieu, mais la notoriété. « En possédant quelque-chose, ils ont l’impression de ne pas être pauvre », analyse la femelle maligne. Pour les convaincre, Carradine va donc leur proposer 30 % des actions et la direction du carénage, ce qui ramènera Antoine à Saint-Tropez, lui qui avait dû prendre un second travail à Toulon pour s’en sortir. D’un bien sort donc un mal, la tentation permanente de Juliette et d’Antoine.

Qui se concrétise très vite lorsque Juliette, tête de linotte invétérée, prend un bateau dont le moteur chauffe et brûle en mer. Antoine part en jeep la repérer le long de la côte, saute à l’eau et nage jusqu’au bateau en plein incendie d’où il la ramène. Rien de tel qu’une poigne ferme et une poitrine mâle pour faire se pâmer la belle, éperdue qu’on s’occupe d’elle. A moitié nue, la robe à demi ouverte collée par l’eau qui la moule, elle est irrésistible. Ils baisent à même le sable.

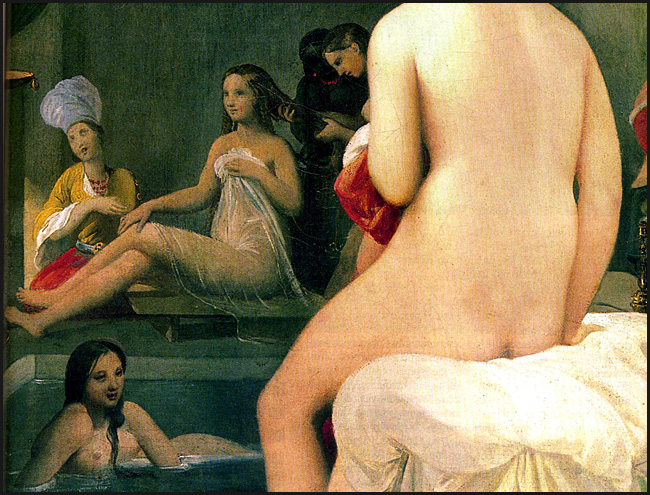

Tout se sait dans la famille et même l’adolescent, surpris au chevet de Juliette à lui tenir les mains et lui caresser les cheveux parce qu’elle se sent seule, sera soupçonné de l’avoir prise lui aussi. La mère la chasse ; Michel la cherche ; elle-même ne sait plus où elle en est. Elle a trahi l’homme qui l’a épousée pour la protéger et parce qu’il l’aime ; elle n’est aux yeux de tous qu’une pute de port qui aime aguicher et danser à s’étourdir, après avoir picolé pour oublier, et qui se livre à qui la désire. Elle erre pieds nus dans les rues avant d’échouer au « bar à putes », dixit Antoine, où un quarteron de musiciens négro-cubains répètent le mambo en sous-sol. Elle s’y précipite après avoir englouti deux double fines et se trémousse, jambes nues, toute soumise aux soubresauts sexuels du rythme. Une bête de sexe sans cœur ni raison.

Carradine, puis Michel, enfin Antoine et même Christian, contemplent sidérés le spectacle de la Femelle en rut, libérée de tout et même de la pudeur. Elle s’éclate. C’en est trop pour Michel qui a pris un pistolet dans le tiroir du frère et tire. Carradine fait dévier la balle au dernier moment et elle l’effleure, suffisamment pour le blesser, mais sans trop de gravité. Tandis qu’Antoine le conduit à Nice se faire réparer, Michel gifle Juliette, réagissant enfin en homme viril, ce qu’elle recherche depuis le début dans les bras des plus forts pour se sentir protégée, dit-elle. Il la ramène à la maison, domptée peut-être (interprétation morale du temps), mûrie probablement (interprétation d’aujourd’hui). Elle a compris que les autres comptent aussi, et pas seulement elle-même, et qu’il faut mettre du sien pour exister sans se laisser aller à tous ses désirs infantiles.

Le lecteur me pardonnera de ne pas apprécier Brigitte Bardot, dont je trouve le visage trop carré et la bouche trop grande. Le corps est superbe, je l’admets bien volontiers, mais les mœurs ciné de l’époque n’en laissent rien voir, seulement deviner. Les curés ont milité pour son interdiction au pays des puritains ricains, ce qui n’étonnera personne, et même la France catho bourgeoise l’a censuré puis « interdit aux moins de 16 ans » (on aurait pu mettre 18 ou 21 mais Poujouly avait déjà 15 ans et Bardot, malgré ses 21 ans, joue une Juliette de 18 ans). Le film reste aujourd’hui un mythe sexuel, et une vue d’un Saint-Tropez encore authentique. L’histoire contée est niaise et les acteurs peu intéressants, même Trintignant fait gnangnan, pas encore affiné par la maturité. Quant à la libération de la femme… mieux vaudrait se libérer d’abord de Dieu.

Commentaires récents