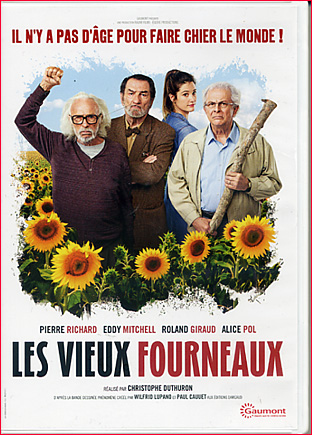

Un film familial et drôle, qui prône la tolérance – mais qui n’est pas édité en DVD, sujet sulfureux oblige. Pourtant, rien d’indécent dans ce film à la gloire des vacances, du soleil et de la nudité naturelle. Plutôt les contradictions de notre société patriarcale, catholique, bourgeoise, coincée, déclinées avec un humour à la fois bienveillant et acide.

Valérie Morin (Christine Citti) se trouve trop grosse malgré « vingt ans de régime » ; elle veut se faire refaire les seins, les fesses, les genoux… Mais cela coûte cher et ce n’est pas avec son salaire de bonne à tout faire, ni avec celui de son mari concierge, tous deux à Bruxelles, qu’ils vont pouvoir se payer cette fantaisie. Car c’est bien une fantaisie : Valérie est ronde et plantureuse car elle adore cuisiner les desserts, mais ne s’accepte pas. La norme masculine exige le format 90x60x90 et tout ce qui est en excès est mal vu ; la norme bourgeoise catholique belge exige la tempérance des chairs et la jeunesse renouvelée. D’où problème.

Le mari, Michel Morin (Lionel Abelanski), est prêt à sacrifier la semaine de vacances en croisière prévue pour contenter sa femme durant l’absence des patrons, partis en couple « visiter la Chine » durant trois semaines. En revanche, c’est dommage pour le gamin Sam (Jean-Baptiste Fonck), dont les 10 ans remplissent bien ses tee-shirts. Une idée vient au père : pourquoi ne pas échanger les maisons durant deux semaines ? Puisque les bourgeois ne sont pas là, autant en profiter.

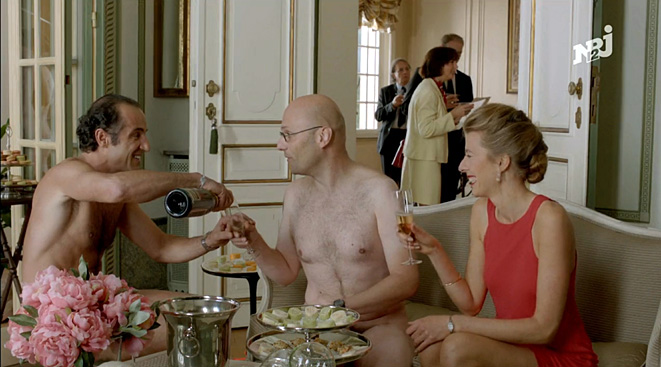

Aussitôt dit, aussitôt fait sur le net. Patrick et Laure Dulac (Bruno Ricci et Maëva Pasquali) sont enthousiastes. Ils échangent volontiers leur maison sur l’île du Couchant (pastiche de l’île réelle du Levant) pour la demeure bourgeoise en plein Bruxelles centre, près du Parlement européen. C’est qu’ils ont eux aussi une idée : étant naturistes, ils veulent manifester nus en plein Bruxelles et porter une pétition aux parlementaires pour légaliser la nudité en Europe. Ce qui engendre une série de sketches croustillants et drôles avec le bourgmestre, les voisins, les passants dans les rues où passe le vélo-nu, et même l’assistance convoquée dans la maison bourgeoise pour un apéro-nu.

Pendant ce temps, la famille se rend dans le sud de la France où la maison à la cuisine aménagée leur plaît. Sauf que… Suzy, la tante des Dulac (Macha Méril), qui devait être hospitalisée pour une intervention au cœur, a décidé de ne pas aller à l’hôpital et de rester vivre ce qu’elle pouvait encore, mais chez elle. Dès le matin, elle pratique le taï-chi nue dans la cour. Scandale de pudeur offensée ! Les Morin ne se doutaient pas qu’ils étaient sur une île naturiste. Non sans contradictions, d’ailleurs, puisque la nudité est « obligatoire » sur tout le littoral mais « interdite » à l’intérieur. Nulle plage possible aux « textiles », on doit ôter son slip et tous ses vêtements (sauf peut-être la casquette ?) pour accéder à la mer. Seuls les enfants, pour éviter la censure du film, peuvent porter un cache-sexe.

Sam a fait la connaissance sur le ferry d’une petite copine, Léa (Prune Richard), avec qui il voudrait bien jouer sur la plage. Il entraîne donc son père avec lui « pour le surveiller » tandis qu’il navigue en canot plastique ou bâtit des châteaux de sable. Michel est obligé de se mettre nu, ce qui le gêne parce qu’il n’est pas vraiment bien bâti. La mère de Léa, belle jeune femme que son mari vient de quitter, l’encourage avec bienveillance, lui disant que c’est comme faire l’amour pour la première fois : on a peur mais, très vite, on ne peut plus s’en passer. De fait, Michel s’habitue.

Pas son épouse Valérie, qui n’accepte pas son corps et refuse obstinément d’aller se montrer à poil sur la plage. Elle assiste impuissante à la drague que subit son mari, qui semble y prendre goût. Suzy la console, en bonne soixante-huitarde mûrie qui prend tout à la cool. Elle l’encourage à se laisser-aller, à accepter ce qu’elle est. Donc à pâtisser puisqu’elle aime cela et réussit magnifiquement. Elle la présente à son chef cuisinier dans son restaurant pour qu’elle fasse en bénévole les desserts, notamment ses incomparables profiteroles au chocolat qui sont un délice. Le couple se délite tandis que le gamin, qui prend tout comme il vient, s’amuse et que Suzy recolle les morceaux.

Mais Bruxelles fait scandale. Le voisin bourgeois (Alain Leempoel) téléphone aux patrons « partis en Chine », les Langlois, dont lui Édouard (Philippe Magnan) est chef du parti conservateur au Parlement européen : il a vu circuler nue à la fenêtre une femme chez lui. Que font les concierges, se demande Langlois ? Et sa femme Solange (Catherine Jacob) l’incite à les asticoter. « C’est une cousine danoise », ment Michel, interpellé.

Laquelle épouse nudiste voudrait bien un bébé, que son mari militant lui refuse obstinément. Lui impose toujours ce qu’il veut, et c’en est trop. En gardant le bébé fille de la voisine, gynécologue (Cécile Vangrieken), Laure l’interroge sur les moyens de surmonter le veto marital. On peut toujours « oublier » de prendre la pilule, répond la doctoresse, ou crever discrètement le préservatif en le sortant de l’emballage – « ce sont des pratiques que je réprouve, mais certaines le font… ». Dont elle-même, on l’apprendra avec humour ensuite. Laure, qui lit ostensiblement Le rose et le rosaire de Paul Claudel, une réflexion sur la Vierge, ne veut pas se dessécher sur pied et cherche comment Marie a réussi sans Joseph – autre trait d’humour catho belge bon enfant. Elle lira ensuite un guide pratique, 101 trucs pour tomber enceinte, sans que son mari n’y fasse attention.

Les Langlois, qui ne sont pas en Chine mais en clinique pour se faire re-lifter une jeunesse, ne sont pas présentables ; ils doivent ronger leur frein avant que la cicatrisation du visage leur permette d’aller en société sans se faire questionner sur leur mensonge. Le conservateur s’est montré en effet tout à fait opposé à la chirurgie esthétique pour des raisons morales, une belle contradiction. Lorsqu’ils parviennent enfin chez eux, « revenus par avance à cause d’une intoxication alimentaire en Chine », ils trouvent une réception qui bat son plein dans leur maison de ville. Des gens tout nu partout et tous les parlementaires amis invités pour un apéro-nu via le réseau social des Langlois, que le bourgeois trop sûr de lui avait laissé cession ouverte, et que Michel avait autorisé sans le savoir par téléphone.

Comment résoudre le problème sans dévoiler le mensonge ? Il est évident que les Morin sont virés, mais encore ? Eh bien, il faut accepter l’inévitable. Comme Valérie va accepter son corps, Patrick le bébé désiré par sa femme, les Langlois vont accepter officiellement de soutenir le mouvement nudiste, « au final plutôt familial et qui ne remet nullement en cause les valeurs, etc… », comme le politicien le soutient sans rire face au micro de la journaliste. Les Morin, ayant pris goût au climat et à la gentillesse des gens sur l’île nudiste, vont s’y installer, et peut-être envisager un autre enfant. Le Sam suffit ne suffit plus.

Cette gentille histoire franco-belge est agréable à regarder et tout à fait correcte question mœurs. A l’opposé de l’époque des régressions et intégrismes, elle prône sans provocation la tolérance mutuelle, le naturel des relations, la réconciliation avec son corps et avec la nature. Bien mieux que les drag queens complaisantes de cérémonie !

DVD A dix minutes des naturistes, Stéphane Clavier, 2011, avec Lionel Abelanski, Christine Citti, Macha Méril, Catherine Jacob, Philippe Magnan, Jean-Baptiste Fonck, TF1 2012 rediffusé NRJ12 replay 2024 (création d’un compte exigé), 1h45

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

Commentaires récents