Le bouddhisme est la seule grande religion dont le fondateur ne se proclame ni fils, ni prophète, ni envoyé d’un dieu – et qui rejette même l’idée d’un Dieu suprême comme sans « signification » pour l’homme. Car Bouddha est un homme.

Siddharta Gautama est né prince, en avril ou mai 558 avant notre ère à Lumbini, dans le Népal du sud, dans la tribu des Sakyas, et mort en novembre 478 à l’âge de 80 ans de dysenterie et de fièvres à Kushinagar dans le nord de l’Inde actuelle. Bouddha venait d’une famille noble et il eut, à 29 ans, un fils : Rahula (prononcer Raoula). Vivant fastueusement sa jeunesse de golden prince, ses yeux se sont dessillés en rencontrant la misère, la maladie, la mort, dans cet ordre. Il quitte alors son milieu, son statut et son luxe, pour trouver la voie vers la vérité de l’homme. Il suit les yogis et les ascètes durant de longues années, mais leur quête conduit à une impasse. Il entre alors en lui-même et médite sur le sens du monde, jusqu’à le recevoir par lui-même : il devient Bouddha, l’Éveillé. Désormais, il sera tout naturellement guide et maître spirituel – puisqu’on interroge sa sérénité – pour délivrer les hommes de l’erreur.

La réalité est que le monde est continuellement créé par les actes, bons ou mauvais, des hommes. Il faut donc se pénétrer des quatre vérités :

1 – tout est souffrance car tout passe (la vie, la santé, l’amour, le désir)

2 – l’origine de la souffrance est le désir, qui allume l’illusion

3 – la délivrance est dans l’abolition des appétits

4 – la voie pour y parvenir est la discipline du milieu juste : ni hédonisme, ni ascétisme, mais l’existence, ici et maintenant, selon la voie droite.

Le chemin vise à se « détacher », c’est-à-dire à discipliner le corps, à maîtriser les désirs, à aiguiser l’intelligence. Cela afin de devenir « ouvert », disponible, dans cet état où, selon Heidegger, on « laisse être les choses », où « le poète est le berger de l’être ». L’exercice, l’entraînement et la tempérance donnent la santé au corps, la discipline mentale est faite d’attention, de concentration et d’ouverture (les exercices yogiques y aident, tout comme les arts martiaux japonais, mais ils ne sont pas un but en eux-mêmes). Le tout engendrera une conduite « morale » (c’est-à-dire à propos, juste et équilibrée, pas venue d’ailleurs, mais de l’homme lui-même en relation avec ce et ceux qui l’entourent).

Pour l’esprit, l’usure de l’ego illusoire, la modestie et l’exercice de la lucidité déchireront craintes folles, espérances vaines, concepts rigides, feront voir « le vrai », et apporteront la paix de l’âme. Dès lors, la conscience grandira, part de cette conscience subtile du monde, préexistante aux corps matériels. L’intérêt pour ce monde-ci et la compassion pour les êtres engendreront sagesse et générosité. Car le sentiment d’interdépendance universelle et la conscience que rien ne dure, sauf nos actes qui ont des conséquences à l’infini, feront « bien » agir. Le bien est défini comme ce qui œuvre en faveur de l’intérêt général des hommes et des êtres vivants, comme de l’intérêt supérieur du cosmos. La sagesse est l’intelligence d’une situation. Il faut se faire confiance, se laisser être, c’est-à-dire demeurer ouvert et adaptable, réfléchi. Attitude « intelligente » au sens premier, celle qui définit qui l’on est, où l’on est, dans le présent.

La discipline mentale est une voie d’expérience, longue et non transmissible en mots : il faut s’y exercer pour la comprendre. La transmutation de la conscience survient par les exercices de concentration, de méditation, de recueillement, éclairés étape par étape par l’expérience d’un guide. La concentration (samadhi) permet de fixer la pensée sur certains objets ou notions, afin d’obtenir l’unification de la conscience et la suppression des pensées parasites. On peut s’asseoir en lotus sur un coussin, comme les méditants zen, ou tout nu dans la neige, comme les ascètes tibétains – on peut aussi, comme nous le faisons, s’asseoir la plume à la main et dérouler sa pensée par écrit.

La méditation (jhana) vise au détachement du désir et de l’intellect obsessionnel. L’esprit, lorsqu’il s’active tout seul, tourne à vide, il divise la réalité en concepts abstraits, en délires fantasmatiques, alors qu’il lui faudrait servir d’outil à la sérénité. L’esprit ne sert que par l’unification de la pensée et le détachement – tant de la joie que de la douleur.

La pleine conscience permet d’atteindre un état de pureté absolue : « l’indifférence » de la pensée éveillée. Non pas un retrait du monde, ni un nihilisme de tout ce qui fait l’homme, mais une libération. Car font écran, chez le commun des hommes, leurs sens, leurs émotions, leur intellect. Ils sont submergés d’avidité ou de désirs, hargneux ou amoureux, raisonneurs ou technocrates. Ils ne sont pas prêts à l’expérience qui est de s’ouvrir et de se donner à ce qui vient, pas prêts à voir les situations telles qu’elles sont par-delà « attrait » ou « choc », « confirmation de ce qu’on pensait » ou « infirmation », « bien » et « mal ».

Cela est plus difficile aux adultes que nous sommes, sans préparation. Les enfants parviennent assez bien à vivre dans l’instant, mais manquent de capacités intellectuelles pour dominer leurs instincts et leurs émotions afin d’acquérir la sagesse que recèle leur être spirituel. Le recueillement adulte (samapatti) peut survenir devant de grands paysages, ou à l’écoute de certaines musiques ; il vide la pensée de ses contenus volages, pour la concentrer successivement sur l’infinité de l’espace, l’infinité de la conscience, sur l’abolition de la dualité absurde « ni conscience, ni inconscience », enfin sur l’arrêt volontaire de toute perception et de toute idée, pour ne se faire qu’écoute, attention au monde, sans interférence. Cet état est très rare, et donc précieux, car alors le corps, le cœur, l’esprit, la nature, ne font qu’un. C’est une extase, un sentiment océanique d’identité avec tout ce qui existe – le nirvana indien, le satori japonais, la fusion mystique, la plénitude humaniste.

Pour le zen japonais, branche du bouddhisme de laquelle je suis plus proche, il s’agit de se confondre avec ce qu’on fait, dans le seul présent, hic et nunc – ici et maintenant. « Quand je bois, je bois, quand je dors, je dors », disait un maître zen. Nulle volonté d’imprimer sa marque héroïque sur le réel, mais plutôt intention de détecter la propension des choses, de se mettre en état de réception pour saisir spontanément la situation qui se présente (c’est tout l’art du judo). Dans chaque situation, rechercher le mouvement interne, la potentialité en devenir (c’est tout l’art de la dialectique). Se laisser porter pour utiliser le moment propice selon sa volonté, mais avec le minimum d’énergie (c’est tout l’art de la stratégie). Le sage est comme de l’eau : la pesanteur est sa volonté constante, tenace, profitant de la moindre faille. Ce n’est pas une démission de l’agir, mais un moindre effort très efficace. Point de grimaces de souffrance héroïque (théâtrales, épuisantes, inopérantes), mais le calme en tension de qui attend le bon moment pour se saisir du mouvement des choses.

Le sort des batailles, on l’apprend en combattant dans les dojos, n’est pas décidé seulement par le courage et l’ardeur, mais surtout par l’ouverture sans préjugé à la situation, à la lucidité qui voit cru, à la souplesse qui permet de saisir l’instant, utilisant les circonstances en développement, l’ordre interne qui se déploie dans le temps et dans l’espace. Le détachement n’est pas refus du monde ou paresse de la volonté, il est le jeu du réel, comble d’efficacité de l’acte puisqu’ouverture inépuisable à toute disposition spontanée. « L’homme est toujours parfait, sinon il ne pourrait jamais le devenir, mais il faut qu’il s’en rende compte », disait Vivekananda.

L’idéal à atteindre est l’affranchissement des contraintes du monde et de l’apparence du temps. Toute situation conditionnée peut être dépassée car le « soi » est une illusion, et « l’imago », un obstacle (les psychologues le disent). Par exemple, Argoul est le produit de gènes qui viennent de loin, d’une éducation qui ne se résume pas à celle que lui ont donnée ses parents, mais inclut l’école, les amis, la famille, les innombrables livres qu’il a lus, les paysages et les gens rencontrés, et ainsi de suite. Argoul n’est donc pas identifiable à un « soi » essentiel et figé de toute éternité, il est un « agrégat » sans cesse mouvant, un être plus vaste que la résultante de tous ses conditionnements, chaque jour un peu semblable mais chaque jour un peu différent. Non pas « très » différent, mais suffisamment pour que le « soi » ne soit réellement qu’un voile qui masque sa vérité. « Rien n’est plus difficile, songes-y, que d’être toujours le même homme », disait Sénèque dans ses Épîtres.

Ce « soi » apparent, mouvant, a une relative liberté qui lui permet de suivre la voie de l’Éveil. Il ne s’agit que de retrouver la capacité primordiale en nous. Il se dégagera alors de l’anarchie égoïste et vaine des désirs, ce petit ego qui exige et parade, pour conquérir la liberté de la conscience. Elle lui montrera que tout est vain, que rien n’est permanent, et que notre infime parcelle d’état conscient fait partie d’un grand tout qui est le monde. Dès lors, notre esprit étant calmé (les désirs étant pris pour ce qu’ils sont, des illusions, les émotions canalisées et maîtrisées pour servir, la claire lucidité de l’intelligence pouvant alors s’exercer pleinement), notre conduite sera l’ouverture, la générosité, la communication, la compassion, le respect du monde, la conscience intelligente des situations telles qu’elles se déroulent, cela dans la joie d’être en rythme avec les énergies de la vie. En bref l’harmonie recherchée par la vie bonne des philosophes antiques, la fin de l’aliénation par le retour à a véritable nature humaine des marxistes, l’accord de l’être avec l’existence qu’il mène de Camus.

Le Christianisme considère que l’homme a été créé par Dieu en lui donnant le monde pour qu’il en soit le maître – ce qui faisait rire Montaigne, qui traitait l’homme de « mignon de Nature ». Le Bouddhisme considère que la vie humaine est une part de la vie de l’univers dans son entier, d’où l’amour spontané de l’humain pour les bêtes et les plantes, le respect des paysages et de la nature, la compassion pour les êtres. C’est pourquoi l’actuel Dalaï Lama, chef spirituel du Tibet, se prononce résolument en faveur de l’écologie et du contrôle des naissances. Les trois vertus du Christianisme sont la foi, l’espérance et la charité. Le Bouddhisme verrait plutôt la lucidité, la volonté et la compassion. Il y a une différence de degré, qui me fait considérer que le Bouddhisme conduit à une conscience humaine plus haute, en l’absence de foi en un Dieu transcendant. L’homme ne remet pas son destin entre les mains d’un « Père » (la foi), il accepte son sort tel qu’il est, lucidement – et chacun est son propre « sauveur », s’il le veut (le karma). L’homme ne s’illusionne pas sur le monde ou sur l’avenir (l’espérance), il agit dans le présent, afin d’acquérir une conscience et une liberté plus fortes.

L’homme ne se contente pas d’« aimer son prochain » sur commandement (la charité), de le traiter avec bienfaisance « comme soi-même » (mais qu’est le « soi » ?), tout cela avec une certaine condescendance, une sorte de retrait – mais il « compatit » parce qu’il se met dans le courant du réel, qu’il est touché par les maux d’autrui, humains, bêtes, plantes et même la nature en sa globalité. Il les ressent, comprend la souffrance dans chaque situation parce qu’il a franchi les étapes de la voie et qu’il peut aider les autres êtres. La compassion est alors ouverture à l’autre, à sa détresse ; l’homme devient « bodhisattva », sage ou saint. Le Christianisme part à l’inverse, il « faut aimer » parce que les humains sont tous « frères du même Père », et ce sentimentalisme qui commande les actes se fait d’en haut, pas depuis l’intime. Le devoir moral n’est pas la sagesse personnelle qui permet de comprendre.

« La religion d’un grand nombre est faite d’émotions, de sentimentalité, voilà pourquoi elle s’use si vite. Que voulez-vous attendre d’une religion, produit d’un esprit névrosé, vague poésie, dernier asile où se réfugie une âme tremblante, éperdue, en quête de consolation ? » écrivait si justement Alexandra David-Néel, cette grande dame adepte du bouddhisme. Au lieu d’attendre la fin de cette « vallée de larmes » et d’espérer des félicités éternelles dans un au-delà hypothétique, le Bouddhisme prône d’observer délibérément les souffrances d’aujourd’hui (lucidité), de les analyser (intelligence) et de les penser (sagesse) pour les dépasser (éveil). A mesure que décroît l’orgueil du « soi » (ce soi qui n’est que construction fantasmée), l’influence de l’illusion décroît et augmente le respect d’autrui et du monde. Telle est la liberté de la conscience éveillée. Pour le zen, la religion n’est pas un Dieu personnalisé (hypertrophie du « soi » illusoire), mais rien d’autre que la conscience de l’infini, à chaque instant de la vie. Être simplement ce qu’on est, dans le monde, dans la vie. Briller comme la lune, d’une sagesse sans ego, la folle sagesse de qui laisse couler la vie autour de lui et à travers lui, pour être pleinement dans son courant.

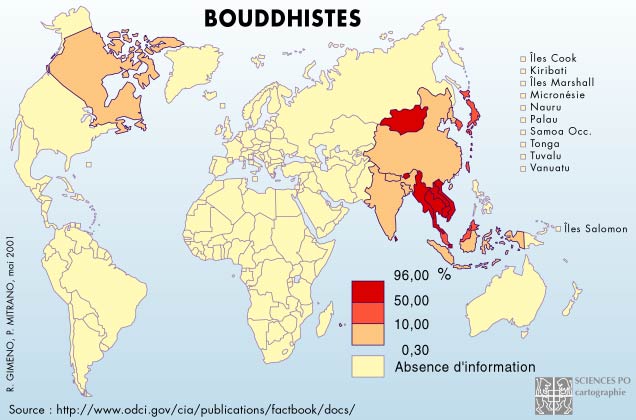

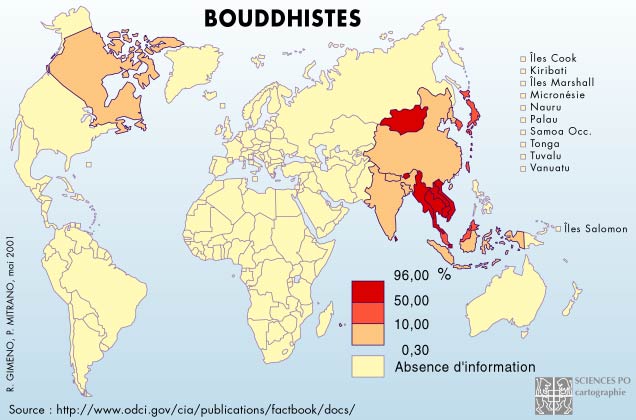

Bien sûr, je n’ai pas la prétention, en cette courte note, d’embrasser la diversité des écoles ni même des grandes doctrines du Bouddhisme. Non seulement existent le Petit et le Grand Véhicule, mais aussi le Tantrisme tibétain et le Zen japonais. Certaines écoles sont tentées par le renoncement au monde, d’autres par l’homme dans le monde. Comme en toute religion, la mystique et la morale se partagent les disciples. Le Bouddhisme est la pensée religieuse le mieux en phase avec le monde tel qu’il va, me semble-t-il. Il n’est pas un « nihilisme », comme le disait Victor Cousin en projetant ses hantises d’Européen du pénultième siècle. Le Bouddhisme analyse, depuis deux millénaires, l’évanescence de l’identité personnelle, le rapport de chaque humain au temps, à l’espace qui l’entoure et aux autres hommes, l’ancrage historique des principes moraux qui ne viennent pas d’une autre planète mais sont élaborés par les hommes pour gérer la société des hommes.

Notre « éveil », s’il devait toucher le plus grand nombre, bouleverserait sans aucun doute notre société telle que nous la connaissons ; peut-être cela viendra-t-il, l’écologie scientifique et la conscience du tout terrestre en prennent le chemin, le clonage et les manipulations génétiques aussi, remettant en question le « soi ». Malheureusement pas l’écologie politique, marigot en France d’arrivismes frustrés et de gauchisme déçu. L’humanisme occidental tel qu’il nous a été transmis est appelé à se transformer au contact des peuples nombreux et en développement accéléré, qui pensent autrement de nous. La dernière « décolonisation » ne fait que commencer. Pour le plus grand bien de la planète et des êtres vivants.

Pour approfondir :

- Dalaï-Lama, Initiation au bouddhisme tibétain, Presses du Chatelet 2013, 350 pages, €20.90

- Dalaï-Lama, Le sens de la vie, J’ai lu 2008, 187 pages, €4.75

- Dalaï-Lama, Transformer son esprit, Livre de poche 2003, 154 pages, €4.85

- Dalaï-Lama, Ce que le bouddhisme peut apporter aux managers, Vuibert 2008, 201 pages, €18.05

- Claude B. Levenson, Le bouddhisme, PUF Que Sais-je?, 128 pages, €8.55

- Alexandra David-Néel, Le bouddhisme du Bouddha, Pocket 2004, 316 pages, €6.37

- Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens, Points Seuil 2004, 188 pages, €4.85

- Jean-François Revel & Mathieu Ricard, Le moine et le philosophe – Un père et son fils débattent du sens de la vie, Pocket 1999, 410 pages, €6.84

- Alan W. Watts, Le bouddhisme zen, Petite bibliothèque Payot 2002, 252 pages, €8.69

- Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, Seuil 2006, 949 pages, €47.22

Commentaires récents