La colonisation française active, militaire, économique, scolaire, avec conquête et occupation des territoires, création d’un réseau de soins, d’écoles et de transports, a duré un siècle. Il ne s’agit pas de “justifier” ni “d’excuser” – mais de “comprendre”. L’inverse même de la mentalité ignare et sectaire d’aujourd’hui – jusqu’à Manuel Valls – qui croit qu’analyser, c’est excuser et tenter de comprendre déjà pardonner.

Comprendre est la thèse que défend Raoul Girardet, professeur à Science Po, dans ce livre paru en 1972 chez un éditeur « de droite » car le sujet n’était pas à la mode. Depuis, il l’est revenu, mais pour d’autres raisons que le patriotisme des pays décolonisés : pour affirmer une identité communautaire en opposition à celle des Français de la République. Il est donc utile et intéressant de relire ce livre, travail initialement universitaire, avec tout le recul, l’analyse d’archives et l’érudition qui s’attache à la science historienne.

Coloniser n’a pas été un mouvement de masse mais une série d’initiatives dispersées, promues par certains milieux, qui ont forcé l’opinion jusqu’à l’apogée de l’Exposition Coloniale à Paris en 1931. La décolonisation fut douloureuse mais au fond un soulagement du « fardeau de l’homme blanc ». Aller s’occuper des autres était peut-être chrétien, mais répugnait au monde des affaires. Commercer, oui, s’établir, non. Flaubert en témoigne dans son Dictionnaire des idées reçues : « Colonies (nos) – s’attrister quand on en parle. »

C’est bien l’absence d’une politique volontaire qui s’affirme pour se lancer dans les conquêtes. La décision du gouvernement de Charles X de s’emparer d’Alger n’était pas d’acquérir des territoires à exploiter mais d’éradiquer la piraterie qui terrorisait le commerce en Méditerranée et réduisait nombre de passagers en esclavage en « barbarie ». La guerre était une décision de prestige pour la monarchie.

Les politiciens libéraux y étaient hostiles par principe : la conquête coloniale coûte cher car il faut entretenir l’armée et nombre de petits fonctionnaires ; elle ne profite pas globalement à la métropole et n’enrichit que quelques négociants. Contrairement aux thèses marxistes, complaisamment enseignées en écoles et universités, au mépris du réel historique. Le gourou du libéralisme économique, Jean-Baptiste Say cité par Girardet, le dit clairement : « tout peuple commerçant doit désirer qu’ils soient tous indépendants pour qu’ils deviennent plus industrieux et plus riches. » Selon ce même principe, les Américains ont toujours été hostiles à la colonisation. Même lorsqu’ils font la guerre, ils ne savent pas « occuper » un pays, trop égoïstes et centrés sur eux-mêmes pour se préoccuper des autres.

La conquête coloniale n’est donc soutenue que par les militaires d’Afrique, les marins et quelques gros négociants des ports. S’y ajoutent quelques explorateurs et géographes, quelques écrivains exotiques (Jules Verne) et les Saint-Simoniens, précurseurs des socialistes, qui veulent régenter les sociétés pour les plier à la discipline du Progrès en même temps que les émanciper, par mission universaliste.

Une doctrine militante de la colonisation ne voit le jour en France qu’à la fin du Second Empire. Elle vante l’unité économique globale nécessaire à l’harmonie sociale, la grandeur de la France et son rayonnement dans le monde, enfin la possibilité d’augmenter la production en trouvant ainsi de nouveaux débouchés.

Le perfectionnement intellectuel, sanitaire et moral des indigènes est second : aller conquérir, bâtir et éduquer servira bien plus qu’aux indigènes à la régénération morale des Français après la défaite de 1870, l’amputation du territoire et la dépression économique de 1873. Le discours à la Chambre du socialiste Jules Ferry sur la politique coloniale, en 1885, le résume à loisir. De 1880 à 1895, sous la IIIe République naissante, les possessions françaises passent ainsi de 1 à 9,5 millions de km². Ce n’est qu’après 1890 que naissent divers comités, comme celui du Maroc, puis l’Union Coloniale qui fait lobby avec ses conférences, ses dîners mensuels, son Congrès à Marseille en 1906 et ses cours libres en Sorbonne. L’École Coloniale naît en 1889 et un Ministère des Colonies est instauré en 1894. Tandis que la politique coloniale anglaise est inspirée par les commerçants et les industriels, la politique coloniale française est politique et militaire. L’idéologie de la République est jacobine, centralisatrice et assimilatrice, au contraire du modèle anglais de self-government.

S’installe alors la justification morale critiquée aujourd’hui, déclinée en idéologie politique. Les intérêts particuliers de la France ne peuvent être dissociés de l’intérêt général de l’humanité ; le désir d’épanouissement de l’homme, à l’œuvre dans l’école publique, est étendu au développement de l’Empire outre-mer. La Raison révélée luttera contre les oppressions superstitieuses et tribales. On croyait alors (faussement) à une hiérarchie des races et c’était du « devoir des aînés » avancés de protéger et d’éduquer les « petits » arriérés.

Ce dynamisme, qui est l’une des dérives des Lumières, a été adopté avec enthousiasme par le parti Radical dès 1902. Les Conservateurs n’y sont venus qu’en 1905, ils désiraient plutôt la puissance et y ont vu la destinée de la France. Les socialistes parlaient alors de « flibusterie coloniale » (Jules Guesde) visant à parer à la surproduction tout en enrichissant une ploutocratie financière. Jaurès répudiait la force mais est resté tenté par la diffusion du Progrès.

L’apogée du colonialisme est fixé par l’auteur en 1931. La Grande Guerre a montré le rôle considérable des colonies dans la victoire (1 million d’hommes mobilisés, 200 000 tués). Le maréchal Lyautey concilie dans l’opinion éclairée le prestige du soldat à celui du bâtisseur, double figure du père tutélaire qui protège et élève ses « enfants ». Le commerce colonial, qui représentait 13% du total du commerce en 1913, en représente 27% en 1933. La société se convertit grâce à la Croisière Noire des voitures Citroën 1925 puis à la Croisière Jaune 1933 (événements précurseurs de l’agitation médiatique des courses et autres Dakar). Les romans sahariens de Pierre Benoît et de Joseph Peyré enfièvrent les imaginations.

Dans l’entre-deux guerres apparaissent les premiers mouvements revendicatifs dans les colonies : le Destour en 1920 en Tunisie, les Oulémas en 1935 en Algérie, le terrorisme en 1930 au Tonkin. Léninistes comme sociaux-démocrates (tels André Gide) sont d’accord pour l’égalité des droits et pour le droit à disposer d’eux-mêmes des peuples de couleur. « Le préjugé de civilisation se délite », selon Lucien Romier en 1925. L’ethnologie naissante affirme le pluralisme des cultures et le processus d’acculturation de l’idéologie du Progrès. Les romans sahariens d’Isabelle Eberhardt et de Roger Frison-Roche convertissent plutôt le Blanc à la vie indigène.

La décolonisation prendra 12 ans, de 1950 à 1962. Lâcher l’Empire est un arrachement car il a été l’ultime refuge de la souveraineté française durant le nazisme. Les Anglais sont partis de leurs colonies mais la lutte nouvelle contre ‘le communisme en un seul pays’ sert de prétexte à conserver la mainmise française en Asie et en Afrique.

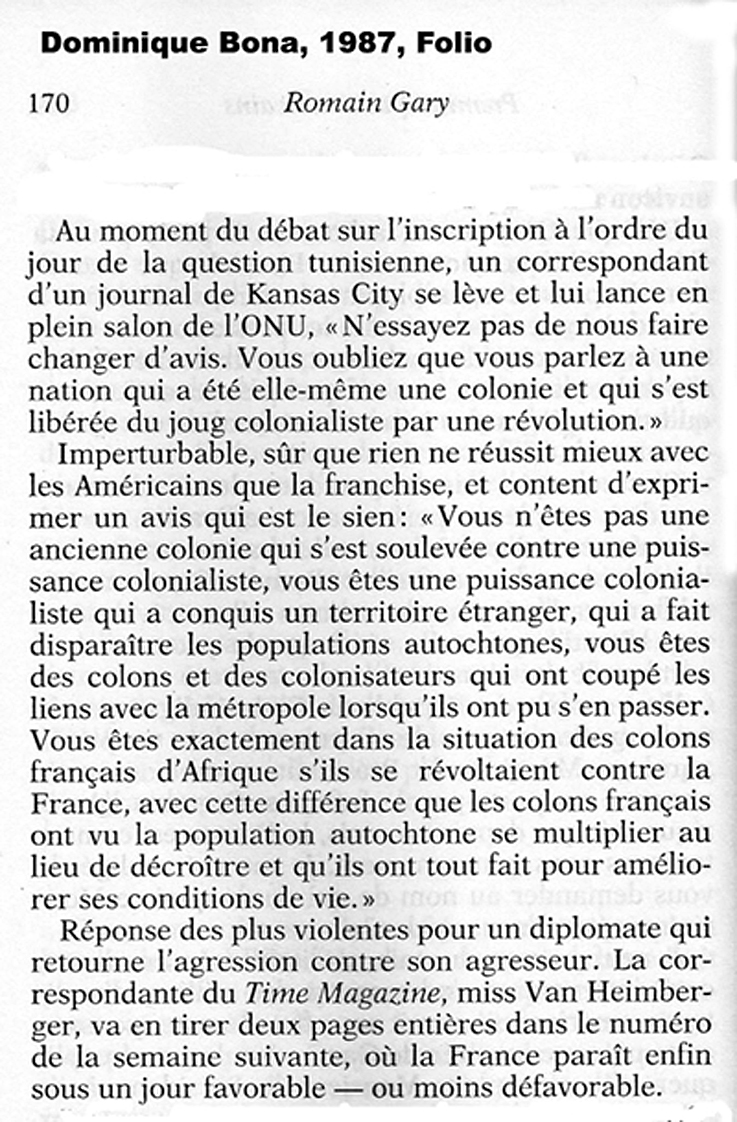

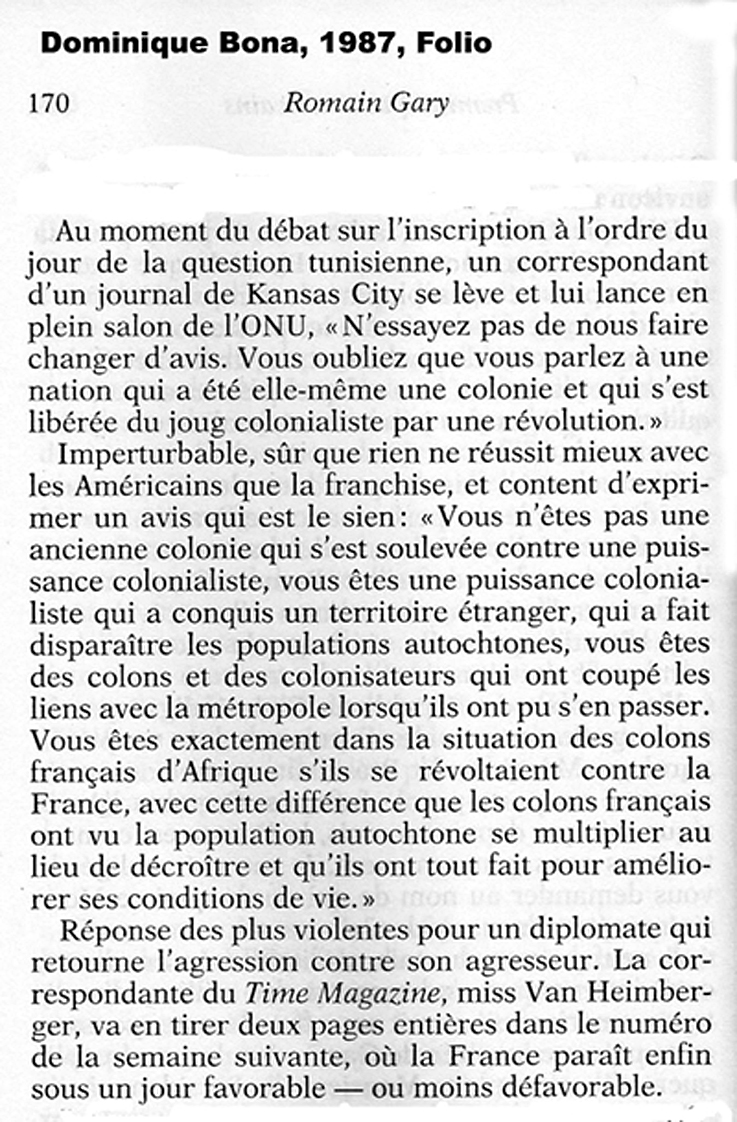

L’anticolonialisme réunit quatre courants différents selon Girardet : l’antillais (Césaire, Fanon), le révolutionnaire (Sartre), l’humaniste (la revue Esprit) et l’intérêt national (Aron, de Gaulle). Les États-Unis sont malvenus de critiquer la colonisation française, comme en témoigne Romain Gary : leur idéologie des Lumières n’était pas plus vertueuse ! Il faut plutôt y voir la pression mercantile pour « ouvrir » aux produits américains les marchés encore fermés. Si les colonies n’ont pas coûté cher jusqu’en 1930, selon les travaux de l’historien Jacques Marseille, l’après Seconde Guerre mondiale a en revanche coûté à la France deux fois les crédits qu’elle recevait des États-Unis pour sa reconstruction.

Au total, Raoul Girardet replace la colonisation dans son mouvement. Il permet de la saisir comme phénomène global :

- politique pour créer un empire face à la Prusse et à l’Angleterre, menaçantes ;

- missionnaire pour porter haut partout la langue, les mœurs, le génie et le drapeau de la France, avec le devoir moral d’éduquer les populations indigènes ;

- économique, mais en dernier, pour échanger la production de ciment, de cotonnades et de machines contre du vin, du cacao et de l’huile.

Raoul Girardet, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, 1972, réédité en Poche Pluriel 2005, 506 pages, €9.86

Commentaires récents