Ulysse est un mythe, et en même temps le symbole même de l’homme grec. Il est pourtant Crétois, comme le montre Paul Faure sur 278 pages plus 112 pages de notes bibliographiques et documents, ainsi que plusieurs cartes et plans. Paul Faure fut professeur de langue et de civilisation grecques à l’université de Clermont-Ferrand – et à demi crétois lui-même. La tradition orale de la grande île a conservé de nombreuses versions du héros achéen qu’un aède – Homère – a synthétisé sous une forme puissante et personnelle. Son livre érudit se lit facilement et nous en apprend beaucoup sur ce monument de civilisation occidentale qu’est l’Iliade, mais surtout l’Odyssée.

Comme Jésus Christ selon Michel Onfray, Ulysse n’a pas « existé » matériellement, mais comme concept humain. Est-ce la menace culturelle de l’immigration massive en cours ? La poussée brutale des nationalismes dans le monde ? La manifestation évidente du déclin américain avec son président clown ? L’été est en faveur du « retour » à Ithaque, du périple d’Ulysse, de la boucle de l’Odyssée. Ce ne sont qu’émissions d’été sur les radios, depuis les lourdingues « Grandes traversées » France-culturelles où ladite culture est souffrance et où il faut s’emmerder de longues heures à écouter du grec dans le texte pour acquérir le Savoir – au nettement plus dynamique et passionnant Sylvain Tesson sur France-Inter qui met l’épopée au rang du peuple – redonnant à la culture son rang évident de religion populaire (religion = ce qui relie).

Se fondant sur la linguistique, l’archéologie et l’ethnologie, Paul Faure démontre qu’Ulysse fut Crétois, probablement demi-frère ou compagnon du roi Idoménée (p.69), guerrier médiocre (p.138) mais ambassadeur hors pair. « L’Iliade nous le présente moins comme un soldat que comme un négociateur ou un champion » p.139. En sept chapitres, il décline les sept adjectifs qu’Homère utilise dans l’Odyssée pour définir Ulysse : le Petit Prince, l’endurant, l’ingénieux, le rusé, le personnage aux mille tours, le fameux, le divin. D’ailleurs, Ulysse se dit Odysseus en crétois : l’Odyssée n’est donc que la geste d’Ulysse, l’Ulyssiade comme on inventait jadis le nom des épopées.

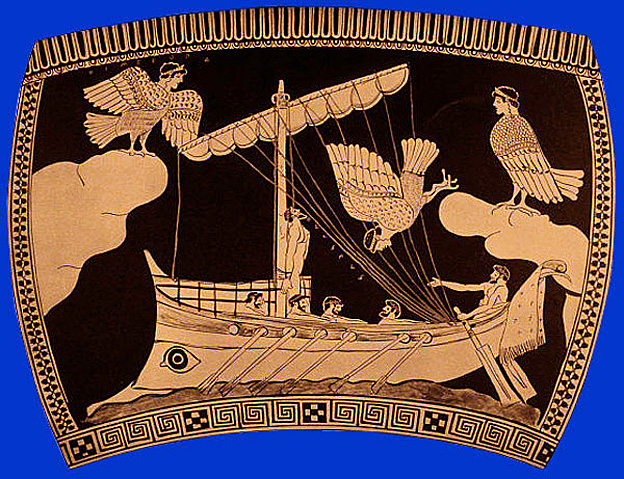

« Je dis qu’il n’y a qu’en Crète que l’on retrouve, d’un bout à l’autre de l’époque historique, un rituel d’initiation ou de probation de l’adolescence, dont le scénario bien attesté corresponde terme à terme aux cinq premières phases de l’initiation d’Ulysse : l’épreuve du fruit défendu, l’épreuve des ténèbres, l’épreuve du sexe, l’épreuve des eaux, l’épreuve de l’Au-delà. (…) Si l’on ajoute à cela que le nom d’Odysseus est crétois, que les armes du héros comme ses exploits et ses mensonges sont crétois, que les mythes relatifs à ses antagonistes et même leurs noms se sont conservés en Crète de siècle en siècle jusqu’à nos jours : Cyclopes, Circé, Sirènes, Calypso, Néréides, Tartare et Revenants, il n’y a pas lieu de douter que le mensonge sept fois répété d’Ulysse : « Je suis véritablement Crétois », n’était pas tout à fait un mensonge. Et que, si son histoire paraît bien celle d’une sorte de Petit Poucet local, elle a servi de modèle et de garant des centaines d’années avant Homère à tous les enfants de l’aristocratie que l’on initiait publiquement en Crète à la vie » p.59.

Les mystères, le merveilleux, les géants, le loto qui donne l’oubli, le cheval de Troie (p.169) – tout cela n’est que mythe. Télémaque est moins le fils d’Ulysse que son double, son successeur dans le temps (p.229). Et la sage Pénélope tisse moins une toile que des ruses et est moins fidèle que la cane sauvage pénélops d’où vient son nom (p.231). Mais qu’importe ? Homère est un auteur qui met en scène « l’essentiel des chants de l’Odyssée, y compris le XIe et la majeure partie du XXIVe, (…) auteur en tout cas du plan et du thème de l’Odyssée » p.240. Il a nourri ses récits de son expérience de voyageur et des récits des commerçants – d’où les détails géographiques qu’il donne – mais la réalité ne fait que servir la fiction. Retrouver l’itinéraire d’Ulysse est une gageure car une part est inventée (p.242).

« Aussi, l’épopée n’est-elle qu’à moitié mythique, à moitié logique. Pour employer une opposition très fréquente en grec, elle participe à la fois du mythos, ou parole qui raconte, et du logos, ou parole qui démontre. (…) Son épopée est caractérisée par le mélange constant de l’humain et du surhumain, de l’intemporel et du vécu, de l’extraterrestre et de la plus humble réalité » p.244. Ulysse est un modèle de vie exemplaire proposé aux adolescents grecs. « Ipso facto, Ulysse, devenu le meilleur des Grecs, quasi divinisé (théios, antithéos) à force d’être universel, cessait d’être crétois » p.244.

Homère est un auteur qui semble avoir réellement existé. « Homère a donné à Ulysse une bonne partie, qui n’est pas la meilleure, de son caractère, de son âge, de sa propre destinée. Il s’est trop attaché au conflit des générations pour ne pas y avoir été lui-même largement impliqué. Même l’intérêt qu’il porte à la jeune Nausikaa – un des moments les plus purs et les plus discrets de l’immense poème – ou bien encore la paternelle affection dont il entoure l’adolescent Télémaque, montrent l’auteur qui a passé la cinquantaine. (…) L’intrigue et l’action nous attachent parce qu’elles sont d’un homme de l’an 700 av. J.C. » p.271.

« Relire » l’Iliade et l’Odyssée, écouter Sylvain Tesson en parler bien mieux que Pierre Bergougnoux, se documenter dans le livre de Paul Faure plutôt que par les bavardages entrecoupés de musique criarde de France-Culture, voilà un beau programme de civilisation pour l’été. Car, si l’hospitalité était l’une des vertus du monde grec, elle ne s’entendait que comme accueil d’un Autre parce que l’on est sûr de sa civilisation – pas comme une invasion acculturante au nom d’un métissage général.

Paul Faure, Ulysse le Crétois, 1980, Fayard 406 pages, €25.00

Commentaires récents