Peu de personnes connaissent Yvette Taborin, archéologue préhistorienne émérite, qui nous a quittés la semaine dernière, le 8 septembre. Sa fiche Wikipédia, d’une sécheresse rare, est presque une escroquerie. Comme si le quarteron de profs, qui trustent le contrôle de l’encyclopédie en ligne, avaient peur du talent scientifique. La fiche du Mélenchon, par exemple, est nettement plus fournie alors que l’histrion n’a été qu’un politicien toute sa vie et n’a rien apporté à la connaissance humaine, sauf à occuper le terrain de son ego encombrant.

Yvette a vécu 91 ans, ce qui est un bel âge pour tirer sa révérence, et a connu une vie avant Etiolles, chantier magdalénien de l’époque de Lascaux, ouvert à 43 ans en 1972. Elle a fait du planeur, est devenue docteur en droit puis a passé le concours d’intendante de lycée avant de s’intéresser à l’histoire de l’art et de fouiller avec André Leroi-Gourhan. Il fut « le Patron » de toute une génération de préhistoriens, affinant la technique scientifique de fouilles et ouvrant les interprétations archéologiques à l’ethnologie. Ce pourquoi un archéologue n’est plus, désormais un chercheur de belles pièces mais un anthropologue enquêtant à partir de traces sur le terrain et échafaudant des hypothèses probables à l’aide de modèles humains.

Yvette n’est pas non plus réductible à sa thèse d’Etat en archéologie sur les coquillages dans la parure paléolithique en France, soutenue en 1987 sous la direction de Roger Garanger, comme si les femmes se devaient de ne s’occuper que de fanfreluches, même si elles ornaient le cou des robustes matrones nues sous la fourrure sauvage (et peut-être aussi les hommes ?). Elle est devenue professeur titulaire de préhistoire à Paris-1 avant de céder la place à Nicole Pigeot, puis à Marianne Christensen. J’ai soutenu en 1983 une maitrise de préhistoire sous la codirection d’Yvette Taborin et de Nicole Pigeot, en parallèle avec mes études en science politique.

J’ai connu Yvette adolescent, avant même le bac ; j’étais l’un des « jeunes de l’Essonne » embauché comme stagiaire bénévole en juillet 1972 sous l’égide du département pour effectuer des fouilles de sauvetage d’un site soupçonné paléolithique sur la commune d’Etiolles, près d’Evry. Des silex taillés aient été découverts l’année d’avant par le club archéologique de la SNECMA lors de prospection de surface dans les champs labourés… d’un ancien copain de lycée en troisième !

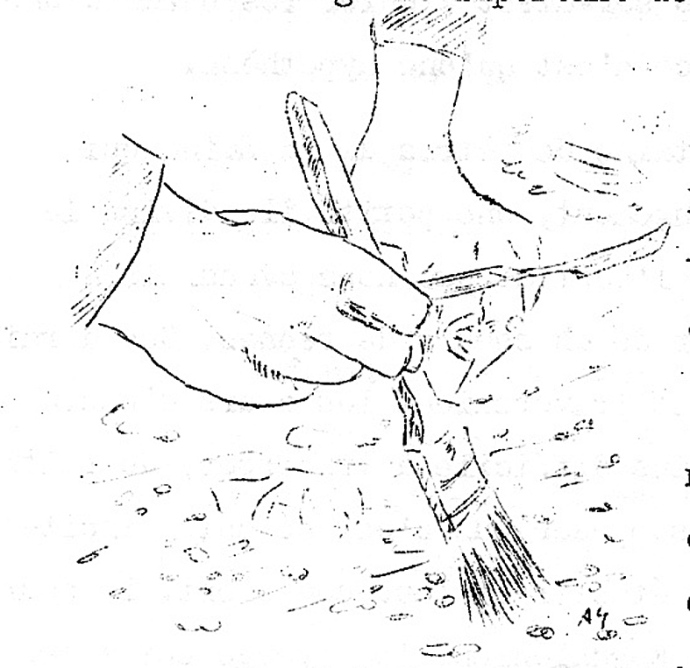

En juillet 1972 s’ouvre le champ en bordure de la route qui a attiré des générations de curieux. Nous campons sous tentes sur le site, dans la poussière torse nu s’il fait chaud, dans la boue en k-way s’il pleut. Des jeunes dès 14 ans et des étudiants de l’université de Paris-1 Sorbonne en stage pratique de fouilles décapent à la pioche la terre arable, puis passent à la truelle pour écrêter la terre stérile avant d’opter pour la spatule de dentiste dès qu’un objet est découvert, silex taillé, pierre brûlée ou os d’animal. La future raconteuse de rompols Fred Vargas, désormais spécialisée au civil dans l’archéozoologie médiévale, est passée sur ce chantier en formation obligatoire. Pour ma part, j’ai déjà raconté mon expérience du chantier d’il y a presqu’un demi-siècle.

L’inexpérience comme le souci de ne pas défoncer la couche ont retardé le moment crucial où, enfin, les premiers vestiges paléolithiques en place sont apparus. La couche d’époque paléolithique a alors quitté sa réputation de « chemin, gaulois » pour être dégagée sur plusieurs mètres carrés, mettant au jour toute une structure de vie du magdalénien final : foyers, amas de déchets de taille, reste d’os décharnés, outils inachevés ou perdus, trous de poteaux (probablement des tentes en peaux de renne). Elle a été datée par diverses méthodes autour de 13 000 avant le présent. Ce n’était que le début d’un chantier gigantesque qui dure encore !

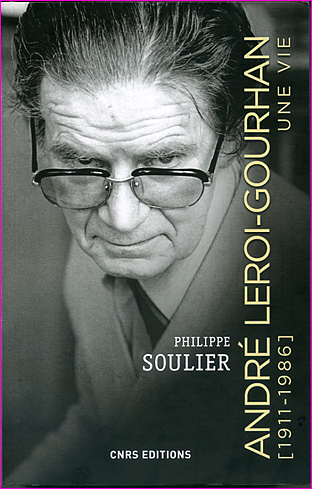

Mon premier émoi d’archéologue en herbe a été lorsque, pour la première fois, j’ai découvert « un burin dièdre sur troncature concave », comme l’a analysé aussitôt Philippe Soulier, qui participait à la formation des fouilleurs. Philippe, récent auteur d’une biographie de son maître André Leroi-Gourhan, n’est pas resté au-delà de 1972 un pilier du chantier, Yvette Taborin préférait s’entourer jusqu’en 2000 de collaboratrices plutôt que de collaborateurs afin d’aider à la promotion des femmes, selon le tropisme de sa génération. Ce furent successivement Nicole Pigeot, Monique Olive puis Marianne Christensen. Un galet de calcaire gravé d’un cheval est découvert en 1999 et daté de 12300 ans avant nous ; chacun peut aller le voir au Musée de préhistoire de Nemours.

Je garde un souvenir ému d’Yvette Taborin, tuteur adulte qui avait l’âge de ma mère, disparue la même semaine qu’elle à un âge avancé. Elle vénérait la réflexion et la raison, tout en aimant la fête (jusqu’à être surnommée malicieusement Yvrette par des jeunes égayés). Elle savait stimuler l’imagination sur le passé lointain, seule façon de motiver la jeunesse qui a besoin de rêver. Yvette doit maintenant galoper avec les mammouths dans la plaine, comme elle aimait à nous conter le paysage paléolithique sur le chantier d’Etiolles, aux rives de la Seine. Nous en avions trouvé une omoplate d’un mètre carrée, bien conservée dans le sol. Elle a bien vécu, elle a eu une vie bonne et elle a contribué à nous en faire savoir un peu plus sur nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs d’Île-de-France.

Présentation du site archéologique d’Etiolles

Commentaires récents