Les fouilles réalisées depuis 1972 (50 ans !) dans un champ des bords de Seine proche d’Évry, à Etiolles, face à l’ancien couvent des Dominicains devenu un temps École normale de l’Éducation nationale, ont mis au jour de multiples habitations de campement nomade autour de l’époque de Lascaux, 13 000 ans avant notre ère (datation C14 effectué sur des ossements découverts). Le climat était plus froid, des troupeaux de rennes passaient à gué la Seine à cet endroit, une petite île les y aidait. Les tribus du Magdalénien les suivaient au rythme des saisons et profitaient du gué pour en prélever leur part. Ils chassaient aussi le bison, dont on a retrouvé des restes.

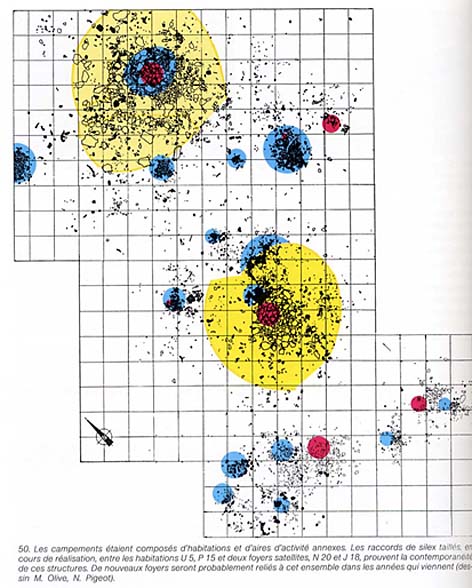

Les deux habitations dénommées U5 et P15, étudiées en détail par Nicole Pigeot (1987) et Monique Olive (1988), donnent des renseignements inédits et précieux sur l’organisation des activités et les relations sociales entre les deux habitations. Du silex à l’expertise technique, de la répartition des vestiges à l’espace familiale, des habitations à la hiérarchie sociale – voilà tout ce que peuvent révéler un sol archéologique en place et mis au jour dans les règles de l’art !

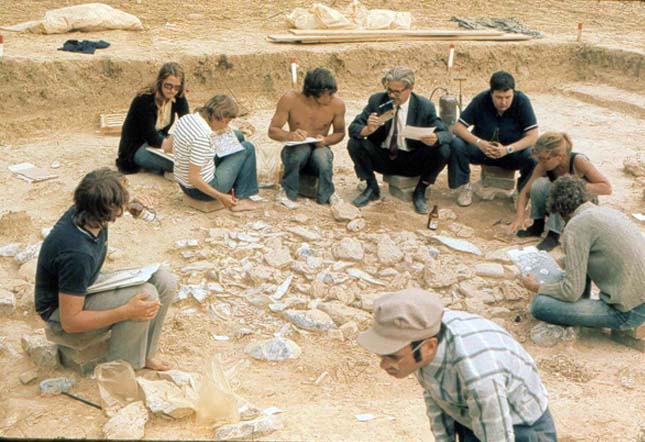

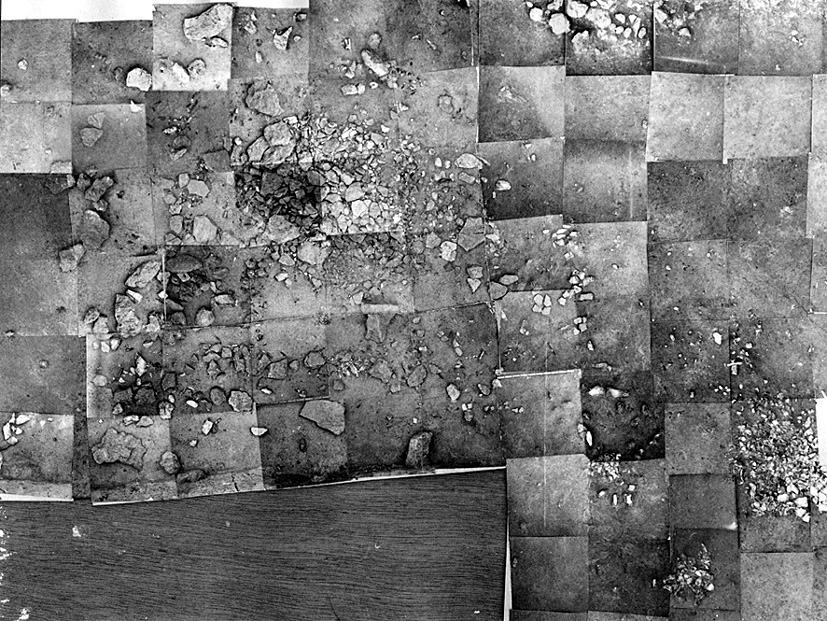

Le sol archéologique d’Etiolles est exceptionnel car l’enfouissement des restes d’habitation et de taille des silex a été homogène, effectuée par le limon de la Seine, et la qualité de l’enregistrement archéologique exemplaire, selon la méthode Leroi-Gourhan. J’y ai participé. Le remontage des éclats de silex dispersés sur le sol afin de reconstituer le nucleus (le caillou originel), montre la circulation intensive des objets, donc le déplacement des gens.

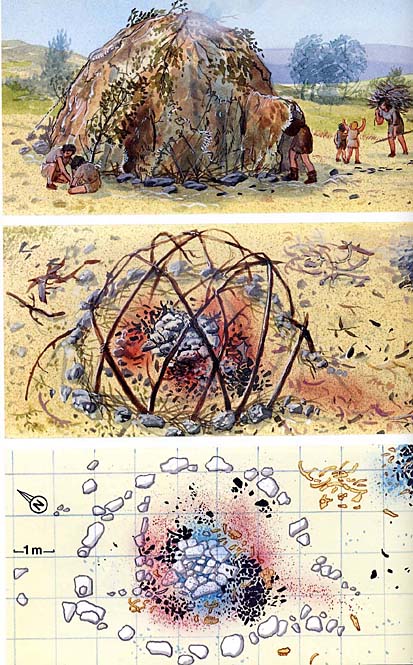

Le niveau appelé U5-P15 groupe des vestiges organisés autour de six foyers de pierres brûlées, montrant des unités d’occupation séparées par des espaces vides de témoins sur le sol. Des pierres cerclent l’habitation à foyer central comme des calages de peaux pour une tente conique. Le foyer de pierres brûlées dans lequel on retrouve de la cendre est entouré de vestiges denses. Plusieurs amas de silex (vidanges de débitage ou dépôts) sont étalés à l’extérieur de l’habitation. On distingue par l’analyse une habitation principale, U5 et une habitation secondaire, P15. Les pierres dessinent deux issues, vers le sud et le ruisseau, l’autre vers l’ouest et la Seine.

En U5, les habitants ont débité 59 nucleus plus 17 laissés encore bruts. Des outils (burins surtout, grattoirs, quelques becs-troncatures, supports aux bords retouchés) et l’épandage d’ocre témoignent indirectement de la diversité des travaux réalisés dans l’habitation, surtout autour du foyer. Des fragments de pierres chauffées dans et autour de l’aire de combustion ainsi que les vidanges rendent compte d’un entretien régulier du feu. Quelques éléments de parure en coquillage (une vingtaine de dentales) autour du foyer pourraient montrer la fabrication d’objets de parure ou l’ornementation de vêtements.

Les tailleurs s’installent d’un côté du foyer tandis que le côté opposé est plutôt réservé aux tâches domestiques. « Autour du foyer, un espace collectif et polyvalent, lieux des débitages « élaborés » et des tâches liées aux armes de chasse ; près de la paroi de la tente, un endroit réservé au repos, probablement plus personnel. La division de l’espace intérieur est soumise à des contraintes sociales rigoureuses en relation avec la compétence des tailleurs et l’utilité de leur production laminaire pour le groupe. Au centre, les meilleurs tailleurs débitent les meilleurs nucléus, produisant en série les meilleurs supports, les plus longs, et œuvrant pour la communauté ; en périphérie, les jeunes apprentis s’initient à la taille ; entre les deux, dans la zone intermédiaire, on retrouve des débitages « simplifiés », c’est-à-dire plus ordinaires et occasionnels. » Ainsi parlent les archéologues après les fouilles (référence citée en lien plus haut). Car l’analyse des vestiges est aussi importante que leur trouvaille et que leur relevé soigneux. A l’extérieur de l’abri, les amas sont interprétés soit comme des ateliers de taille, soit comme des aires de rejet. En bref, « la diversité des activités, domestiques et techniques, réalisées autour du foyer et la mise en évidence de débitages maladroits évoquent la résidence d’un groupe familial, comprenant des adultes et des enfants. »

Quatre unités avec foyer apparaissent comme des zones d’activités annexes autour des habitations. « Le secteur consacré au débitage est surtout dévolu à l’apprentissage puisqu’un ou deux jeunes tailleurs inexpérimentés s’y sont installés. D’autres tâches y ont laissé des témoignages discrets comme l’indique la présence de quelques supports laminaires isolés et d’une concentration de chutes de burin révélant à travers cette opération de réaffûtage un travail des matières osseuses. » Les noyaux de silex bruts (nucleus) sont mis en forme à l’extérieur puis débités en lames supports d’outils divers dans un autre, montrant la spécialisation des tâches.

Les apprentis tailleurs pouvaient s’exercer dans les unités de résidence comme près des foyers extérieurs. Si à l’intérieur de l’habitation U5, ils étaient cantonnés en retrait du foyer, proches de l’espace de repos, il ne semble pas que dans le reste du campement, y compris dans l’habitation P15, leur emplacement ait été soumis à des règles strictes. En outre, la proximité de ces débitages maladroits à côté d’autres plus productifs suggère que ces jeunes tailleurs s’initiaient en compagnie d’adultes compétents. Trois moments clefs sont clairement établis par les remontages (activité consistant à relier chaque éclat de silex découvert et dûment répertorié à son nucleus originel, comme dans un puzzle en 3D). Le premier se situe entre la préparation et la phase de débitage laminaire ; le second en cours de débitage laminaire quand le nucléus est repris pour une opération moins ambitieuse ; le troisième en fin d’exploitation quand le nucléus, devenu moins productif, est repris par un tailleur peu qualifié. Ces remontages suggèrent des mouvements assez libres des jeunes entre les deux tentes, et des échanges de nucléus pour ces apprentissages et non pour les débitages productifs. La règle semble être que les emplacements où s’exercent les apprentis sont en général distincts de ceux où s’installent les tailleurs compétents.

Le travail de la peau semble s’effectuer uniquement dans l’espace des habitations comme en témoignent les outils spécialisés, les peaux elles-mêmes n’ayant pas résisté au temps. Les restes de faune ont été mal conservés et parfois brûlés comme combustible dans les foyers. Dans ce qui subsiste, on constate une surreprésentation des jeunes rennes âgés de 1 et 3 ans et d’une sous-représentation des faons de moins d’1 an et des adultes de 6 à 10 ans.

La différence entre les habitations U5 et P15 suggère à la fois deux familles étroitement apparentées, peut-être une jeune et une plus mûre, un séjour sur plusieurs saisons dans l’année, l’hiver, le printemps ou l’été, et l’abandon de l’habitation P15 dans une phase ultérieure alors que l’habitation U5 continuait de fonctionner.

Les enfants ne sont pas confinés dans un lieu particulier et semblent, au contraire, libres d’occuper tout l’espace. On peut supposer qu’ils s’installent parfois à proximité d’adultes lorsqu’ils apprennent à tailler, « La diversité des activités, de fabrication et de consommation, et l’existence de débitages maladroits près des foyers domestiques attestent la présence d’adultes, homme et femme, et d’enfants dans chaque tente, donc des familles plus ou moins élargies. La maîtrise absolue reconnue lors de la conduite des débitages élaborés en U5 montre le haut degré d’expertise du tailleur responsable de ces opérations, sorte de spécialiste de la taille. Il en a probablement retiré du prestige auprès de la communauté dans son ensemble. C’est aussi en U5 que le chasseur le plus efficace (le très bon tailleur ou une autre personne ?) monte et répare les armes pour la chasse dont les produits alimenteront tout le groupe ».

Cette répartition des vestiges suggère une hiérarchie entre les familles, les plus compétents, plus vieux, mieux nantis, étant valorisés pour leur emplacement (U5 est surélevé et à l’abri des crues). Dans le même temps, des interactions constantes entre les deux habitations suggèrent une coopération et des échanges nourris.

La science peut tirer beaucoup de connaissances d’un vulgaire tas de cailloux !

Etiolles sur ce blog

Commentaires récents