Nicolas Mathieu excelle dans la description minutieuse des adolescents de province dans les années 1990. Ils se cherchent, entre copains et petites amies, tourmentés d’identité et de sexe, soucieux de quitter leur monde étroit de l’usine ou du pavillonnaire. Mais combien y réussiront ? Car il faut travailler à l’école, s’accrocher aux cours rebutants, trouver la bonne stratégie des matières qui distinguent – les maths, l’allemand, le grec – convaincre aussi les parents qui ont peu et voient d’un mauvais œil ceux qui veulent « péter au-dessus de leur cul ».

L’auteur aime raconter des histoires et sa prose simple se lit agréablement. Le lecteur s’attache aux personnages, compatit à leurs sentiments. Ces histoires sont d’ailleurs sans histoire car le thème est moins l’action que l’ambiance.

Hélène et Christophe sont le jour et la nuit, pourtant tirés de la même boue banlieusarde de province. L’une va s’efforcer de « réussir » socialement (mais en sera-t-elle plus heureuse?) et l’autre va s’engoncer dans le trend 3B des garçons de son milieu, vaguement « keupons » comme énonce l’auteur, sorti du dictionnaire pour le vocabulaire à la mode (au fait, cela se dit-il encore ailleurs qu’en province ?). Les trois B sont, pour les branchés « Burn-out, Bore-out et Brown-out » (épuisement, ennui, perte de sens), mais évidemment pour les jeunes de province la trilogie de leur existence : bite, bière et baston, cette dernière activité étant ici traduite en positif pour Christophe dans le hockey sur glace.

Hélène est une petite fille sage, unique entre deux parents qui la surveillent mais qui l’aiment. Elle idéalise sa grande copine Charlotte, d’un milieu friqué, et échange volontiers le F3 à la Grande Motte des vacances parentales contre la résidence secondaire de l’île de Ré. Là, elle découvre sinon le sexe, du moins le journal intime de sa copine qui, à 15 ans, « l’a » déjà fait plusieurs fois. Elle est raide dingue de Christophe et de « son corps de rêve », bien musclé par le sport et bien membré pour le désir. Hélène voit Christophe de loin, le plus jeune de l’équipe de hockey et qui aura son heure de gloire en marquant plusieurs buts lorsqu’il aura 17 ans. Elle fantasme, mais il n’est pas pour elle ; il ne ressent qu’indifférence à son égard malgré ses tentatives de drague. Il est trop sollicité par toutes les filles. Elle bûche, fait prépa, une école de commerce ; elle entreprend une carrière dans le consulting, se marie au-dessus de sa condition, a deux filles. Lassée de Paris, elle a exigé qu’ils vivent désormais dans une grande maison d’architecte au-dessus de Nancy et son mari, pourtant nanti d’un beau poste, a accepté ; elle va peut-être devenir « associée » malgré le plafond de verre opposé aux femmes. Mais elle ressent un manque ; elle ne sait pas trop quoi.

Christophe est bien dans sa peau, assez bien dans sa famille, très bien dans son équipe. Le sport lui donne un but – malheureusement éphémère : au-delà de la trentaine, le physique ne suit plus. Le défaut des études réapparaît alors et Christophe végète dans de petits boulots, le dernier étant vendeur d’aliments pour chiens. Il n’a jamais quitté son nid, a privilégié les copains et la fête, se laissant porter. Uni un temps à une fille qui lui a fait un petit Gabriel, ils se sont séparés et elle va déménager à Troyes, assez loin. Il ne verra plus son enfant qu’à temps partiel ; il ne l’apercevra pas grandir. Et cela va très vite, la préadolescence commence tôt avec les réseaux sociaux et se termine tard, prolongeant la période rebelle sans cause. Lui aussi ressent un manque.

Ces manques de chacun donnent l’illusion qu’ils peuvent tout recommencer, faire « reset » comme sur l’ordi. Mais la vie n’est pas un programme informatique, malgré les croyants du destin planifié. Hélène cherchera Christophe sur les réseaux après que sa stagiaire, experte en manipulations électroniques comme sa génération, l’eût inscrite sur Tinder, l’appli de rencontres pour cadres pressés qui ne veulent pas s’engager. Déçue par lesdites rencontres, elle en revient aux bons vieux réseaux de vieux : Copains d’avant et Facebook. Elle y trouve son Christophe qui l’avait fait flasher à 15 ans. Ils se voient, renouent, baisent, et y trouvent de plus en plus de plaisir. Christophe voit partir son fils et dérailler son père, désormais en Ehpad ; Hélène voit dérailler son couple d’égocentrés tendance et grandir ses filles à vitesse accélérée. Vont-ils se trouver ?

Las ! Le passé rattrape Christophe et Hélène. Ou plutôt les multiples liens tissés au fil des ans, ce milieu qui s’impose à eux. Dans une petite ville de province, tout se sait, tout le monde se connaît ou presque, les anciennes du lycée comme les vieux potes. On ne peut repartir de rien sans s’exiler, et cela, nul ne le veut. Invitée au mariage, inespéré à bientôt 40 ans, du meilleur pote de Christophe, Hélène est désorientée. Ce milieu populaire, ces jeux bêtes, ces danses de gamins, le spectacle offert par un Christophe bourré et cocaïné qui l’a prestement oubliée, l’écœurent brusquement. Elle ne peut pas refaire sa vie avec un tel has been. La star de 15 ans au corps de rêve n’est plus qu’un beauf en puissance qui se fait des illusions, croit pouvoir rejouer au hockey comme avant, alors qu’il est brisé au bout de 45 secondes, croit pouvoir refaire un couple alors qu’il ne comprend pas et ne cherche pas à comprendre son Hélène.

Le titre, un peu hors-sol, fait référence à la chanson de Michel Sardou Les lacs du Connemara, la star popu des années 90 en province, reprise en chœur paraît-il à la fin de toutes les fêtes (je n’en ai pas été témoin) . Une sorte d’idéalisme bébête, une illusion du meilleur, alors que le peuple va voter en 2017.

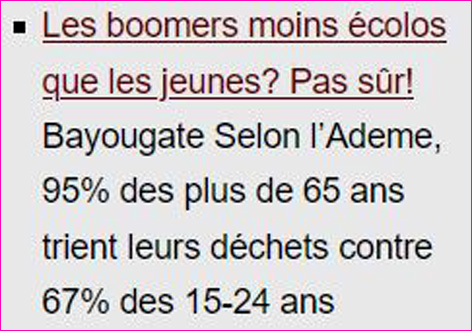

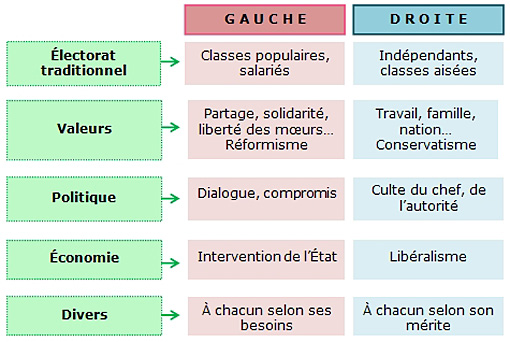

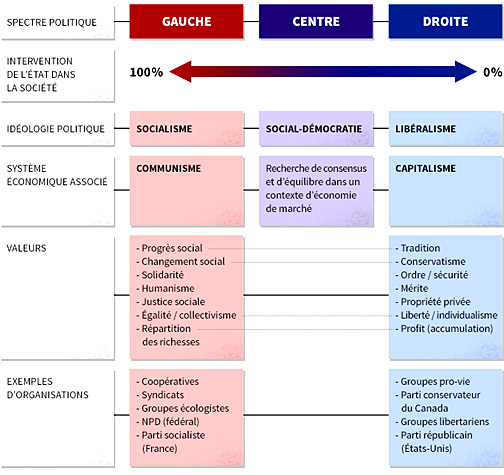

Nicolas Mathieu se veut « de gauche » et évidemment anti-Macron – comme « tout le monde » il ne peut que détester quiconque est au pouvoir. Il pense comme son milieu des marges, dans ces petites villes provinciales à l’industrie perdue, à la lisière entre petit-bourgeois à l’ambition déçue, et ouvrier du c’était-mieux-avant. Sa charge contre l’américanisation des comportements et la réduction des coûts vendue par les gourous du consulting est féroce – et réjouissante. Il s’est documenté. Sa charge aussi contre les petits fonctionnaires régionaux imbus de leurs petits privilèges et qui veulent surtout ne rien changer à leur petit confort l’est aussi.

Ses romans sont une sociologie d’aujourd’hui, des peintures à la Balzac du monde périphérique. Ils complètent in vivo les études de Fourquet et Cassely, déjà chroniquées sur ce blog et prolongent dans le vif du sujet celles de Bourdieu sur La Distinction.

Nicolas Mathieu, Connemara, 2022, Babel poche 2023, 533 pages, €9,90 e-book Kindle €9,49

Commentaires récents