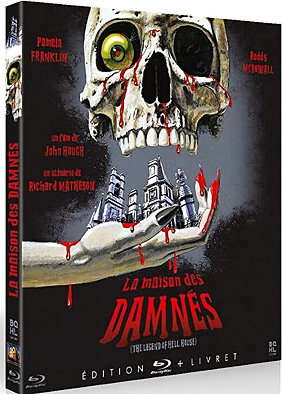

Une toile horrifique tirée de La maison des damnés, roman d’horreur de Richard Matheson, traduit en français et édité en poche ; Matheson a été le scénariste du film. Comme nous sommes au début des années soixante-dix, le film reflète l’humeur de son époque : une remise en cause de la science, tout en se méfiant des émotions fantasmatiques.

Un milliardaire convoque un physicien, une médium et le dernier survivant du massacre mystérieux, vingt ans auparavant, dans la maison de l’Enfer (titre anglais). Elle appartenait au très riche, excentrique et pervers Emeric Belasco et il veut savoir si l’au-delà existe vraiment, si les morts sont toujours présents, et ainsi de suite. Vastes questions qui agitent toujours les consciences mais ne trouvent jamais aucune réponse plausible.

Voici donc le docteur Lionel Barett (Clive Revill), scientifique spécialiste en parapsychologie mais cartésien. Il veut des preuves et apporte des machines d’enregistrement et de diffusion d’ondes électromagnétiques. Car il est convaincu que le corps humain est capable d’en émettre et d’en recevoir, tout comme un poste de radio. Tout dépend du psychisme et de sa puissance. Son épouse Ann (Gayle Hunnicutt) décide de l’accompagner malgré lui, car elle veut partager toutes les expériences avec lui.

La demoiselle Florence Tanner (Pamela Franklin) est une jeune médium très sensible mais aussi très décidée. Elle paye de sa personne pour s’ouvrir mentalement (et physiquement) et entrer en communication avec les ondes psychiques. Elle croit aux morts toujours présents par l’esprit et se laisse envahir par eux jusqu’à somatiser ce qu’ils veulent (en général, baiser). Ce qui correspond à ses fantasmes refoulés, étant restée demoiselle.

Enfin l’unique survivant, Benjamin Franklin Fischer (Roddy McDowall), médium lui aussi mais « physique », qui se tient en retrait : il connaît trop bien la maison et ses dangers. Il est surtout celui qui ne s’engage jamais et reste spectateur de la vie.

Nous voici avec quatre personnages en un même lieu maléfique, un manoir sombre envahi de brouillard, pour une semaine seulement, temps imparti pour toucher 100 000 £ chacun du milliardaire. L’électricité a été rétablie mais il faut actionner le générateur de secours pour qu’elle illumine un peu les pièces. Des flambées dans les cheminées sont permanentes, alimentées par on ne sait qui. Car personne n’a l’air d’effectuer une quelconque tâche ménagère, qu’il s’agisse de cuisine ou de mettre des bûches dans le foyer. Tout est réservé à l’intellect et aux sensations.

La science se confronte aux croyances en l’au-delà. Ce sont les habituels phénomènes d’objets en mouvement, mais ici amplifiés par une intention agressive. Des plats volent en direction du sceptique scientifique, des lustres de fer tombent sur les protagonistes qui en réchappent de justesse. Mais surtout, dans la chapelle, lieu incongru de ce manoir hanté, une grande croix où le Christ est comme emballé de toiles d’araignées qui l’enserrent dans un filet diabolique. Elle s’effondrera pour tuer.

Les événements se précipitent, comme si un psychisme puissant les actionnait, repoussant ceux qui viennent exorciser la maison. Le suspense est lié à la Bible et au sexe, blasphèmes et perversions, ces obsessions de la société anglaise chrétienne des années d’après-guerre. Ce sont en fait les faiblesses de chacun que la maison met en lumière : Florence est trop candidement croyante aux forces spiritualistes, Barett trop incrédule et méprisant pour accepter que la méthode scientifique ne soit qu’une méthode et qu’elle ne puisse pas tout, Ann sa femme pleine de désirs refoulés, Fischer d’une prudence qui confine à l’inaction.

Florence la médium est soumise à l’attaque d’un chat noir qui se jette sur elle pour la mordre et la griffer, Emeric Belasco, le père, croit-elle, disparu avec les autres il y a 20 ans mais sans cadavre. Cela se passe sans témoin car on n’a jamais vu un chat se jeter sur un humain sans raison apparente. On doit la croire, même si ce sont probablement ses fantasmes freudiens qui agissent. Elle a aussi des cauchemars sexués, jusqu’à se marquer de griffures sur le dos, sauvagement baisée par l’incube, ce démon mâle qui viole les femmes endormies (qui adorent ça, comme la psychologie l’a montré). Elle sent un jeune homme « un très jeune homme, même », qui la désire et se sent seul, c’est « Daniel » Belasco – un être dont nul n’a jamais fait mention. Mais un jeune cadavre enchaîné est découvert dans une pièce. L’enterrer avec les rites chrétiens, comme le fait la bande des quatre, ne suffit pas à lui ôter tout pouvoir de nuisance, semble-t-il. Comme quoi la religion est impuissante, plus que la science elle-même.

Car Barett se fait livrer une machine à ondes électromagnétiques et parvient à « exorciser » le manoir, les ondes scientifiques chassant les ondes psychiques au-delà. Et ça marche… sauf dans la chapelle, où la puissance mauvaise est toujours là. Évidemment, dans une chambre secrète, les murs sont en plomb, et un cadavre momifié attend, malfaisant.

Tout se termine mal, évidemment. Seuls l’épouse de Barett et le survivant Fischer en sortent vivants. Le scientifique et la médium, un homme et une femme, le rationnel sec et affaibli par la polio étant enfant et l’émotionnelle saisie d’exacerbations érotiques, sont éradiqués. Ils sont morts de leurs défauts.

Un partout entre la science et la croyance. En bref, on ne sait pas…

DVD La Maison des damnés (The Legend of Hell House), John Hough, 1973, avec Pamela Franklin, Roddy McDowall, Clive Revill, Gayle Hunnicutt, Roland Culver, BQHL éditions 2019 (audio anglais ou français), 1h33, Blu-ray €6,98

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents