Pour une fois d’une grande clarté, Nietzsche conseille à Zarathoustra de se garder de deux engeances humaines : les soi-disant grands hommes et les mouches de la place publique.

Ô combien nous connaissons ces deux espèces, de nos jours, avec les populistes à la Mélenchon, Zemmour ou Rousseau – et avec les « réseaux sociaux » qui lynchent à tout va pour être confortablement « d’accord » en bande organisée ! Les uns comme les autres, cela leur évite de penser. Les premiers ne sont qu’éponge à populo, ils renvoient aux gens ce qu’ils veulent entendre avec un seul but : le pouvoir ; les seconds ne sont qu’échos geignards ou vindicatifs, ils « s’expriment » pour dire qu’ils sont minables comme les autres et que tous ceux qui sont au-dessus leur font mal.

D’où ce conseil de Zarathoustra aux créateurs : « Fuis, mon ami, dans ta solitude ! Je te vois étourdi par le bruit des grands hommes et fouaillé par les aiguillons des petits. »

Les ainsi désignés « grands hommes », les hommes importants, notables, sont de « grands comédiens » et plus ils font de bruit et de vent, plus ils apparaissent grands ; ce sont des enflures au sens strict de la grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf. « Dans le monde, les meilleures choses ne valent rien sans quelqu’un qui le représente : le peuple appelle ces figurants des grands hommes. » Ainsi Didier Raoult, professeur distingué et directeur d’un grand centre de recherches médicales à Marseille, s’est-il fait capter par la gloire populaire. Chercheur, il a abandonné la recherche pour la représentation ; il a des convictions, ce qui est légitime, mais ne les a pas vérifié selon la méthode éprouvée. Il s’est retrouvé malgré lui représentant des antivax et autres « rebelles » à tout, ignares crasses et autres mécontents. Devenu un personnage, emprisonné dans ses affirmations péremptoires à la télé devant le monde entier, il est devenu un « grand homme » avant d’être dégommé par la réalité. Les 156 000 morts en France du Covid n’ont rien eu à faire de sa chloroquine ; il a été prié vivement de faire valoir ses droits à la retraite.

« Le peuple n’entend rien à la grandeur, je veux dire à la création. Mais il a un sens pour tous les figurants, pour tous les comédiens des grandes causes. » La science et sa rude discipline ? Il s’en fout, le peuple, il ne veut pas des vérités que l’on peut prouver mais des certitudes. Le peuple veut la croyance, pas la connaissance. Et lorsqu’un chercheur ou un politicien se lance à la tête du peuple, il renie la méthode scientifique ou le souci de compromis pour l’intérêt général. Cela donne des histrions, pas des créateurs. Ce qui rend aveugle à ce qui meut véritablement l’histoire. « Le monde tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles : il tourne, invisible. Mais autour des comédiens tournent le peuple et la gloire : ainsi va le monde. » Et il est bien méprisable…

« Le comédien a de l’esprit » – oyez Mélenchon ou Zemmour – « mais il n’a guère conscience de l’esprit. Il croit toujours à ce qui lui procure ses meilleurs effets – à ce qui incite les gens à croire en lui ! » D’où les dérives de Mélenchon ou Zemmour, ou Rousseau, ou tant d’autres, dont jadis Sarkozy. « Demain il aura une nouvelle foi et après-demain une autre plus nouvelle encore » – voyez Mitterrand ou Marine Le Pen. « Renverser – c’est ce qu’il appelle démontrer. Rendre fou – c’est ce qu’il appelle convaincre ». Une fois le chaos établi, son pouvoir sera mieux assuré. Et il le gardera par tous les moyens – voyez Poutine en 1999 avec ses faux attentats du KGB à Moscou et sa guerre totale en Tchétchénie. « Le sang est à ses yeux le meilleur de tous les arguments. » Pire ! « Il appelle mensonge et néant une vérité qui ne s’insinue que dans les oreilles fines » – voyez Trump ou Zemmour, ou Rousseau… et ainsi de suite. Or « jamais la vérité n’est restée au bras des intransigeants », constate Nietzsche. C’est même un marqueur : plus quelqu’un affirme et éructe, moins il est dans la vérité – ce pourquoi Zemmour, qui en a fait trop comme souvent les gens issus de minorités qui cherchent une revanche sociale, a lassé puis carrément perdu. « La place publique est pleine de bouffons solennels – et le peuple se vante de ses grands hommes ! »

« Tout ce qui est grand se passe loin de la place publique et de la gloire ».

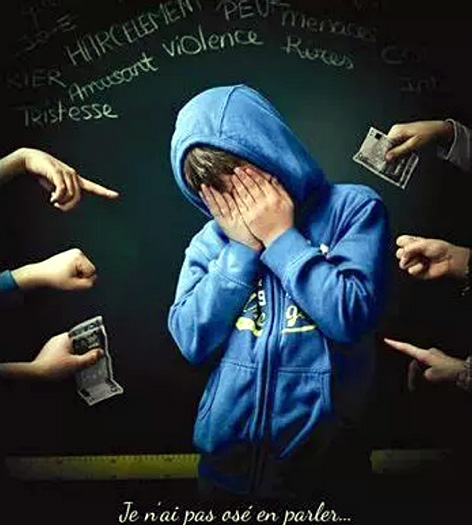

Les mouches venimeuses des réseaux sociaux ne créent rien – que du buzz de mouche, le zonzon qui hypnotise et endort ceux qui ont l’âme faible et veulent hurler avec les chiens, obéir comme dans la ruche, trop souvent sans savoir pourquoi, juste pour faire comme « tout le monde » croient-ils. D’où la distance sociale nécessaire pour garder son esprit sain. « Tu as vécu trop près des petits et des pitoyables. Fuis leur vengeance invisible ! Ils ne sont pour toi que vengeance. » Car ils sont jaloux de ceux qui les dépassent, envieux de ceux qui osent penser autrement que la foule, lâches devant le courage de dire « non ». Inutile de lutter, les médiocres et les chiennes (de garde) sont trop nombreux – et se faire entendre de leur cerveau étroit est vain ; ils sont conditionnés par la foule, réduits au plus petit commun dénominateur humain, autrement dit le cerveau reptilien qui n’agit que sur pulsions, sans aucun brin de raison.

« Innombrables sont ces petits et ces pitoyables ; et maint édifice altier a péri par des gouttes de pluie et des mauvaises herbes. » Pour se préserver, il faut donc s’isoler, établir une barrière de courtoisie, mais une barrière ferme. « Ils bourdonnent autour de toi même quand ils te louent : leur louange est importune. Ils veulent être près de ta peau et de ton sang. Ils te flattent comme on flatte un dieu ou un diable. » Ils attendent de toi des réponses à leurs geignements, des caresses, du réconfort – le meilleur étant enfin d’être d’accord avec eux. Ils sont ainsi apaisés car ils t’ont rabaissé à leur niveau ; ils ne craignent plus ce qui les dépasse. « Ils pensent beaucoup à toi avec leur âme étroite – tu leur es toujours suspect ! Tout ce qui donne beaucoup à penser devient suspect. » Car « leur âme étroite pense : ‘toute grande existence est coupable’. » La fierté déplaît – il faut être comme tout le monde ; la bienveillance déplaît – ils y voient du mépris ; rien qu’être soi-même est une injure – « devant toi ils se sentent petits et leur bassesse s’échauffe contre toi d’une vengeance invisible ». Chacun a ses exemples pris dans son existence de tels comportements. Le mien est par exemple les critiques de livres qui me sont envoyés et que je lis : j’expose pourquoi j’ai aimé ou non, mais il me serait interdit de dire non ! La vérité est rude à entendre, mais elle est vérité, même si ce n’est que la mienne.

D’où le conseil de Nietzsche : « Fuis dans la solitude, où souffle un vent rude et fort. Ce n’est pas ta destinée d’être un chasse-mouches ». Ce pourquoi je ne suis qu’en veilleuse sur les réseaux sociaux et que je méfie toujours des enflures, qu’à titre personnel je critique impitoyablement.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents